| 放送日 | 2024年3月3日(日) |

| 話者 | カルロスさん(@carlosnote_) ゆしさん(@yushi_writer) |

| コメンテーター | たくまさん(@takumawriter) |

| 議題 | 1.カルゆしの仕事をのぞき見~ゆし編~ 2.カルゆしの仕事をのぞき見~カルロス編~ 3.直接契約 VS 間接契約 4.特化ライター VS 超特化ライター |

- 直接契約のメリットは、高単価&仕事依頼の相談が来やすいこと

- 間接契約のメリットは、1社の仲介企業とつながれば幅広い案件を受注するきっかけになること

- 超特化ライターは0→1達成しやすく、最終的に高単価になりやすい

- ただし、超特化する内容によっては案件が取りにくくなる可能性もあり

- 特化ライターは、特化したジャンルの中で網羅的に案件を獲得しやすい

カルゆしの仕事をのぞき見してみよう!~ゆし編~

―薬機法LP制作者ゆしのお仕事

(再生時間 3:00)

ゆし:僕は「薬機法」を専門分野のひとつとして執筆活動をしている。最近請け負っているのは、薬機法を絡めたLP制作(※)。薬機法のLP制作は、主に以下の4つの領域がある。

- 医薬品

- 健康食品(サプリメント)

- 化粧品

- 医療機器

これらに関わるLPを制作をしている。

※LP…ランディングページの略。検索結果や広告などからアクセスした人が最初に目にするページのこと。LPを見た人に商品の購入や申し込みといった行動を起こしてもらうことを目的としている。

―LPってどうやって作られるの?

(再生時間 3:47)

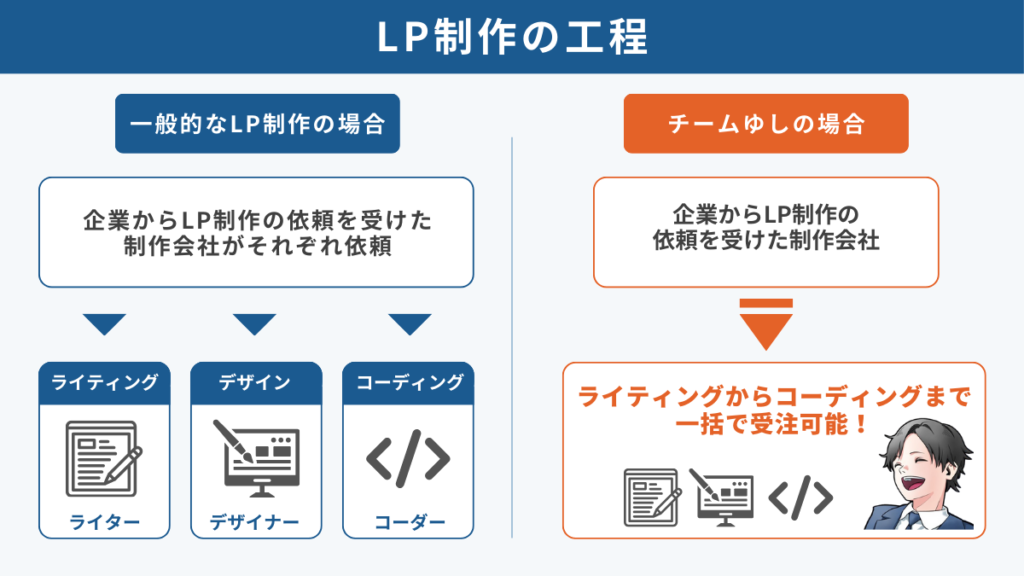

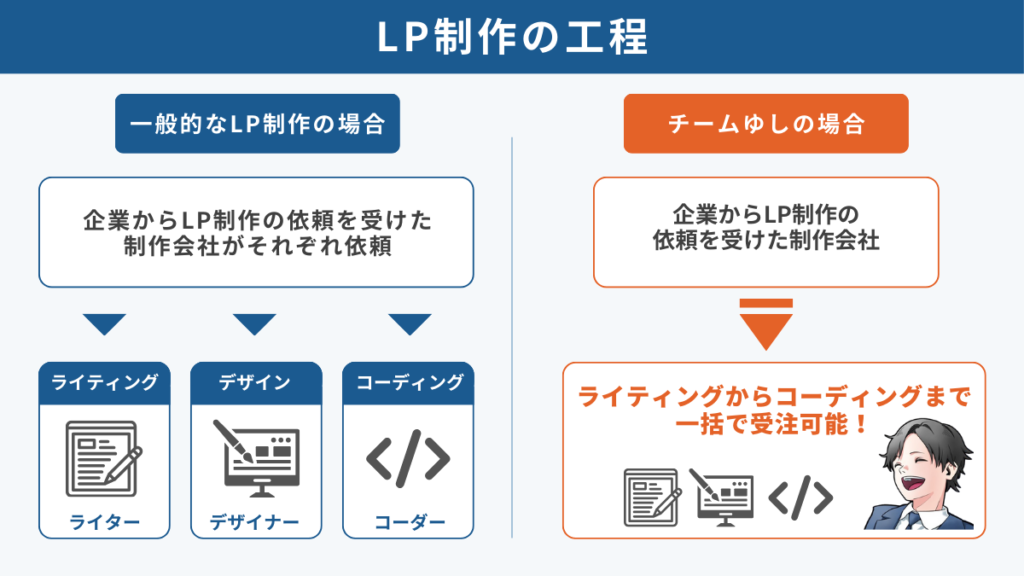

ゆし:LP制作には次の3つの工程がある。

- ライティング

- デザイン

- コーディング

僕の場合は上記の工程を「まるっとひとまとめのパッケージとしてお客様に提供する」ということをやっている。

カルロス

カルロスまるっとひとまとめに提供する以外のパターンはあるの?

LP制作で全工程をまとめて受注している人は少ない!

ゆし:たとえば、ライターであればライティングのみ、デザイナーであればデザインのみ、またはデザイン+コーディングなど担当分野で分けて制作する。

僕自身はライティングしかできないけれど、デザイナーさんと協業している。加えて、そのデザイナーさんが協業しているコーダーさんを紹介いただいたので、1つのチームで「すべてをまるっとやります」ということが可能に。

カルロス:そうでないパターンだと、ライター・デザイナー・コーダーがそれぞれいて、その上に制作会社が入るというイメージ?

ゆし:そのとおり!よく聞くのは、制作会社がまとめたライティング内容をデザイナーさんに投げて「デザインだけやってください」「デザイン+コーディングをやってください」というパターン。だけど、僕はライティングまで含めて丸ごと受注しよう、と考えた。

―ゆしのLP制作の現状

(再生時間 5:30)

ゆし:今は主にクラウドソーシングを案件獲得の場としており、ランサーズとココナラで受注している。ありがたいことに好調で、今抱えている案件数は4件。受注の内訳はこちら。

- ココナラ:2件

- ランサーズ:1件

- 直案件:1件

滑り出しとしては非常に良い。

カルロス:ニーズが増えたときの手順や、協業デザイナーさんにボールを投げるタイミングはどのようにしているの?

ゆし:今はテスト的な段階なので、あえて大規模にはしていない。現時点で協業しているデザイナーさんは2人だけ。

ちなみに、そのデザイナーさんと知り合ったきっかけは僕の専属マネージャーであり、カルゆしスペースのコメンテーターを務めているたくまさんの紹介。

彼は営業代行をやっているので、僕が「今後LP制作の仕事を取っていきたいから、デザイナーさんと協業したい」と相談したら、「僕がデザイナーさんを探してきます!」と言ってくれた。結果、素晴らしいデザイナーさんを見つけてくださったので感謝している。

その後、紹介いただいたデザイナーさんと話し合い「僕はクラウドソーシングに力を入れているので、そこで出品してみよう」という流れに。競合をリサーチしたり、出品の仕方などを研究したりしてココナラで出したところ、瞬時に売れた。

もし協業するデザイナーさんを増やしたら、受注できる案件の数も増やせるの?

増やせると思う!

ただ、今はまだ僕のLP制作者としての力が弱い部分がある。

ゆし:薬機法領域では誰よりも詳しい自信はあるが、LP界隈で今すぐ直案件で戦える力はない。なぜなら、LPの実績がまだまだ少ないから。今現時点で協業デザイナーさんを5人、10人抱えても僕がさばけない。

だから、まずはクラウドソーシングで実績を固めて、その実績をもとに直案件にシフトする戦略を立てている。とはいえ、ココナラを中心にかなり好調。

たくまコメント:indeedにもLPのデザイン案件がちょこちょこあるんですよね。ライターがデザイナーと組む座組は流行しそう!

ゆし:確かにLPのデザイン案件があるのであれば、ライターとデザイナーが組んで丸ごと引き受ける需要はありそう!

―協業するときにゆしが注意しているポイント

(再生時間 10:47)

ゆし:自分の中で「本当に信頼できる人としか仕事をしない」というルールがある。そこはデザイナーさんと協業するにあたって、かなり慎重にやっている。

誰彼構わず組むのではなく、顔を突き合わせて話をして「この人とだったら一緒に仕事ができる」と感じるかどうか。現時点では本当に決まった人としか協業していない。

カルゆしのお仕事をのぞき見してみよう!~カルロス編~

―大規模メディア編集長カルロス

(再生時間 11:32)

カルロス:基本的に僕がやっている案件はすべて継続で、新規の案件はあまりない。なぜなら、既存クライアントに新しい企画を打つから。

もともとは、SEOを上げるためにコラム制作をしている精神科のクリニックがあるが、そこで新たに専門性の高い特化サイトを立ち上げる企画を考えている。たとえば、心理検査(※)だけに特化したサイト。クリニックのホームページにコラムを入れるのではなく、心理検査だけに絞ったサイトを作ったほうがGoogleに評価されると考えた。

上記のように、コンテンツの質だけでなくサイト全体の特化度やバランスを考えて企画を提案している。企画が通ればサイトを作って20~30記事アップするものの、実験のように探りながら進めることもしばしば。

※心理検査…知能・発達・パーソナリティ(人格)・認知機能(神経心理)・心理状態を客観的に測定し、把握するための検査。発達障害などの検査として使われる。

―新規案件を受けないカルロスがクライアントと知り合った経緯

(再生時間 13:46)

カルロス:最初のきっかけは、Xで知り合ったマーケターからの紹介。「今日19時からクリニックとミーティングするけど来ます?」と声を掛けてもらった。

「19時は子どもにごはんをあげたりする時間だから難しいかも…」と思いつつ、これを逃してはいけないと直感したため、妻にお願いして参加した。

カルロスさんのターニングポイント!

これを皮切りに特化サイトメディア編集長の道が切り開かれたということ?

外注を始めたのはこの案件がきっかけ!

カルロス:ただ、参加したのはクリニックの月例ミーティングだったので、はじめから「SEOのコラムを作りたい」という相談や、僕のプレゼン時間が用意されているわけではなかった。

その中で自分ができることを考えて「SEO対策をしたほうがいい、僕ひとりで全部できます」と提案して巻き取った。コツコツやっていくと「ここだ!」というターニングポイントが必ずあると思う。

ゆし:やっぱりすごいな。ちなみにそのときって本当にサイト制作から入稿まで全部できた?

カルロス:別のAGAクリニックで同じことをやっていたので、問題はなかった。そのAGAクリニックの報酬は文字単価2円。かなり低単価でキーワード選定から入稿まで請け負ったが、この経験があったからこそ、参加したミーティングで「全部できます!」と自信を持って言えた。

たくまコメント:低報酬を生贄に経験と実績を召喚

「単価を気にせずにまずは実績を積む」というのは大事ですね!

―カルロスは月に何人くらいのライターと関わっている?

(再生時間 17:06)

カルロス:月によって変わるが、継続して書いてくださっているライターさんは10人くらい。キーワードや受注数によって、単発でお願いしているライターさんが別途10人ほど。

加えて、3月は新しい試みとして、オープンチャットでライターさんを8人くらい募った。それを合わせると30人ほどのライターさんに発注している。

カルロスチルドレンがたくさん(笑)

30人のライターさんと関係を持っているが、その中でも次のような人には多く発注している!

- 修正が少ない人

- メディアにフィットする人

- KWに対して執筆経験や臨床経験があるなどバックグラウンドを持っている人

カルロス:発注する人数が多くなると僕が大変なので、今は15人くらい。

―カルロスが発注するライターを選ぶ基準

(再生時間 19:38)

カルロス:専門性の高さはもちろんだが、修正が少ない人に多く発注するので、ライターさんの能力面も関係している。

加えて、僕はクライアントに営業をするとき「医療従事者だけで作っているライターチームがある」と話しているので、基本は医療従事者ライター。しかし、1人だけ医療従事者ではない人もいる。

修正が少なくて僕にフィットしているので、その人には半年以上力を貸してもらっている。

―基本は医療従事者ライターを採用している中で、カルロスが1人だけ非医療従事者ライターとお付き合いしている理由

(再生時間 21:04)

カルロス:その人は医療従事者ではないが専門性が高い。大学が心理学の専攻だったのでメンタル系の知見がたくさんある。

僕のクライアントの中には精神科クリニックがあるので、普段から心理学の分野について相談させてもらうこともしばしば。加えて、月に6記事など、納品できる記事数が安定しているのもポイント。

ゆし:専門性を持ったものを安定して納品してくれる、と。

カルロス:一方で、実質月に1記事しか納品できない人も僕のチームにいる。その理由は、スキルはあるのにリソースの関係で稼働時間が限られている人にも仕事を回したいから。安定して毎月納品してくれるライターは重宝するが、それができなければ仕事を依頼しないというわけではない。

医療ライターとして活動するにあたって、基本的には医療知識があるほうが楽。しかし、100%そうとは限らない、とその人と付き合って思った。

知見をお借りしたいので、精神科クリニックの案件であれば精神領域に強いライター、AGAクリニックだったらAGAに強いライターにアサインするというイメージですね!

―カルロスの進捗管理方法

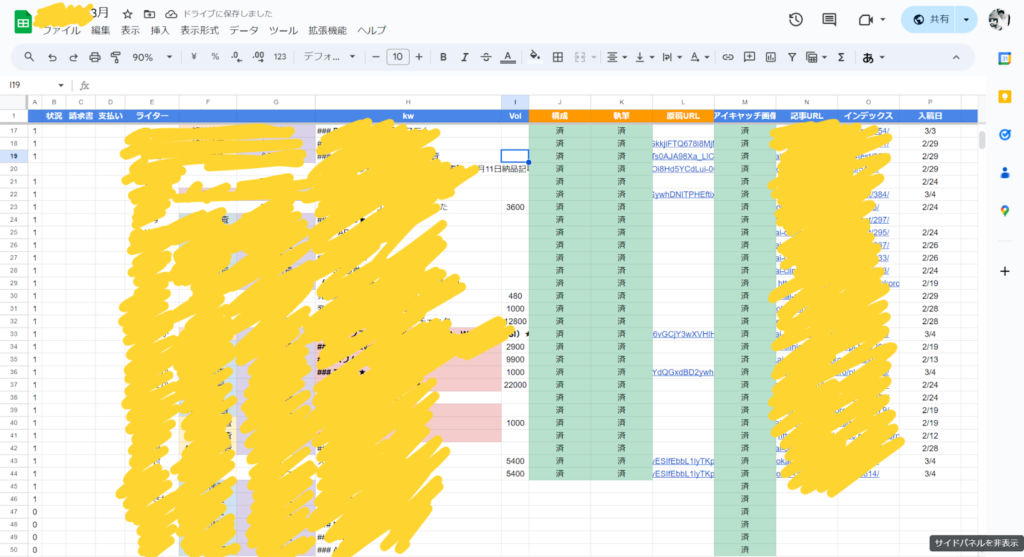

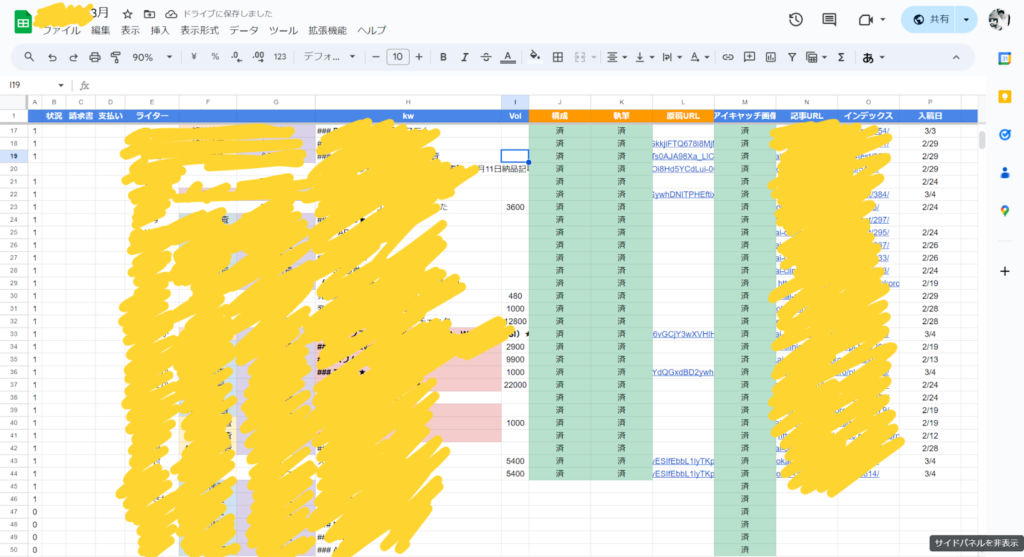

(再生時間 23:37)

ゆし:15~30人のライターを抱えていると進捗管理が難しいのでは?

カルロス:進捗管理は以下の情報をスプレッドシートにまとめている。

- キーワード

- 担当ライターの名前

- 進捗状況(構成待ち・チェック待ち・入稿待ちなど)

- 記事のURL

カルロス:ちなみに、進捗管理は2人体制。入稿を担当してくれる専属の人が1人いるが、原稿チェックまでは僕が管理して、それ以降は入稿担当の人が進捗を管理する形。

大人数に外注していると進捗管理は大変だが、キーワード選定から入稿までできることは全て巻き取ったほうが単価は上がる。記事執筆なども自分でやれば僕自身の収入はさらに多くなるが、記事数が多くリソースが厳しいので外注している。

―カルロスの仕事の工程にある「アクセスレポート発行」って何?

(再生時間 25:54)

カルロス:アクセスレポートは、アナリティクスGA4やサーチコンソールのデータをまとめたもの。SEOの効果判定として、次のようなデータをレポート化してクライアントに共有している。

- 流入キーワード

- PV数

カルロス:ホームページのアクセス数は上がっていても、売上に変化が見られなければ、クライアントから「予算かけすぎているかも」とか「SEOをやる意味ない」と言われることも。

ただ、SEOはすぐに効果が出るものではない。それをクライアントに理解してもらうために、アクセスレポートを提出している。

PV数は上がっているがコンバージョンにつながらないとき、カルロスさんはクライアントにどんな話をするの?

クライアントに具体的な数字を提示する!

カルロス:SEOは全世界に発信しているので、記事を見て「このクリニック良いな」と思っても、場所的に受診できない人もいる。

たとえば、四国に住んでいる人が東京のクリニックの記事を見て魅力を感じても、実際に受診するのは難しい。それを考慮して以下のような数字や戦略を伝える。

- PV数の〇%が来院できる見込みのある患者で、そのうちのこれだけ来院しているから効果は出ています。

- まずは露出を増やしてドメインやサイトのパワーを上げることが大切。今狙っているキーワードは訴求までには遠いが、今後は訴求に近いキーワードを増やしていく予定。

―カルロスが考える受注したサイト制作のゴールとは?

(再生時間 29:25)

カルロス:サイトの規模感にもよるが、ゴールは来院患者数の増加につなげること。具体的には、精神科クリニックであれば、関連するどんなキーワードで検索しても1番上に表示されるなど。

ただ、記事をアップしてすぐに「ホームページを見て来ました」という患者が増えるわけではない。実際にSEOの効果で来院患者数が増加するのは2~3ヵ月後。そこをクライアントが耐えられるかどうか。

具体的な数値を出すと、100~120万といったPV数を得てようやく来院患者数アップにつながってくる。実際にクリニックでは、月間100万PVを超えたくらいから「ホームページを見てきました」という患者さんの増加を実感すると聞いた。2~3年後には面白い結果が見られるのではないか。

来院患者数を増やしてクリニックの収益アップにつなげるために、SEOを上げて記事が上位表示されるよう試行錯誤しているということですね!

リスナーからの質問

―SEO記事にどの程度予算を割くべき?

(再生時間 35:32)

カルロス:これは診療科や、競合がどれくらい広告費をかけているジャンルかによっても変わってくる。僕は、クライアントがSEO記事に割く予算を迷っていたら、次のように伝える。

- 広告は広告費をかけるのをやめたら表示はゼロになる

- SEO記事は一旦ポジションをとれば半永久的に広告効果が得られる

ただ、Googleのアップデートなどによっても変わってくるため「絶対にペイできる」といった話はしない。

―来院患者数をアップさせるためにはどの程度のPV数が必要?

(再生時間 37:32)

カルロス:単価が高い商品であればPV数が少なくても収益を見込めるが、単価が低いものであれば多くのPV数が必要。ブログと同じで「商品の単価×成約数×成約率(CVR)」の計算式で割り出せる。クリニックの「来院患者数」はブログでいう「成約率(CVR)」と同じ。

仮想通貨に関するブログの例で考えると、成約率(CVR)は次の流れで決まる。

- 1万PVあったとする

- 1万PVのうちの5%がクリックしたとしたら、口座開設の申込みページへ行くのは500人

- 500人のうち、申し込み率(実際に口座開設を申し込んだ人)が20%であれば100人

- 最終的にアフィリエイトの承認条件を満たす人が50人だったとすると、承認率は50%

- したがって、今回の例での成約率(CVR)は0.5%

仮想通貨の口座開設のアフィリエイトは1件5,000円ほどだが、幼児向け通信教材の無料請求であれば1件2,000円程度。幼児向け通信教材のアフィリエイトで仮想通貨口座開設と同等の収益を得たいのであれば、その分PV数を増やさなければならない。

直接契約 VS 間接契約

―直接契約と間接契約の定義

(再生時間 41:20)

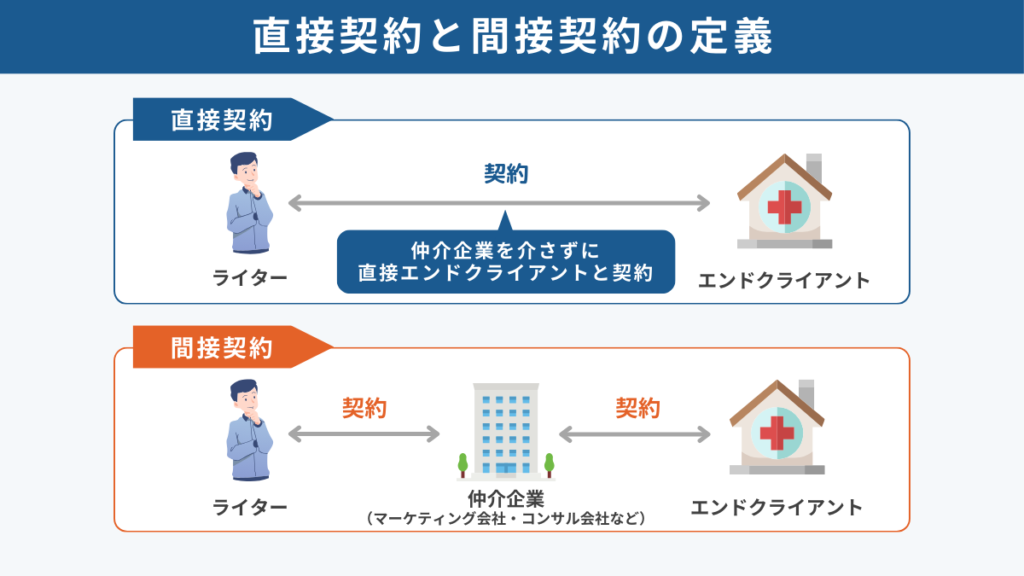

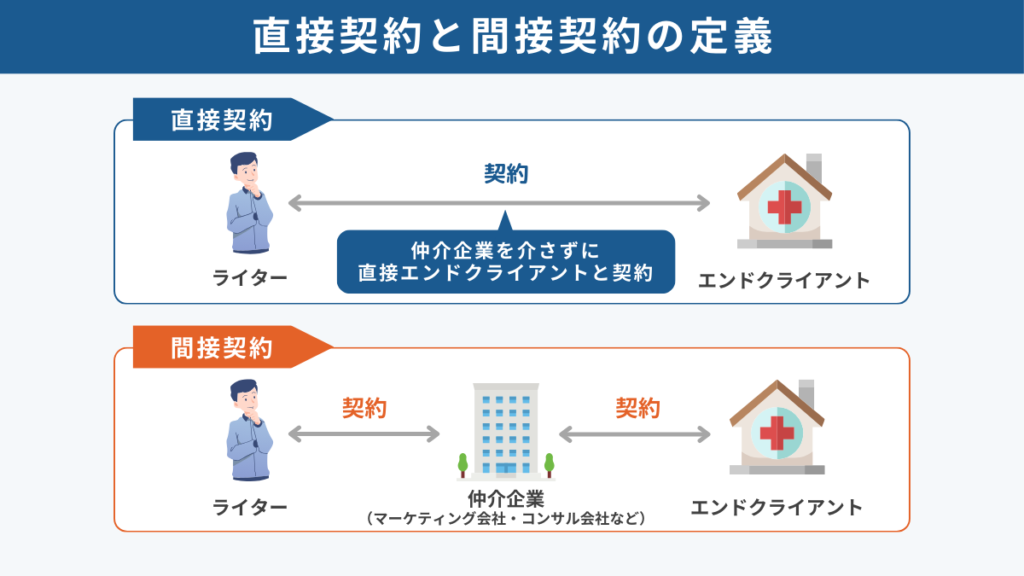

ゆし:カルゆしスペースでの直接契約と間接契約の定義はこちら。

- 直接契約:エンドクライアントと直接契

- 間接契約:ライターとエンドクライアントの間に仲介が入って契約

直接契約も間接契約もそれぞれの良さがあるが、カルロスさんは直接契約の案件が多い?

直接契約の案件が多いが、間接契約のメディアも2件ある!

―カルロスが考える直接契約のメリット

(再生時間 43:04)

カルロス:直接契約のメリットは次の2つ。

- 単価を直接交渉できる

- あらゆる仕事の相談が自分に来る

①単価を交渉できる

(再生時間 43:04)

カルロス:直接契約の良さは、シンプルに単価を交渉できること。仲介企業の中抜き分がないので、エンドクライアントが支払う全額が自分の収入になる。だから、クライアントのジャンルにもよるが、単価が高めの傾向。

僕は最初の案件で「外注しないとリソースが足りない」と分かっていたので、外注費を考慮した金額をエンドクライアントに提示した。

②あらゆる仕事の相談が自分にくる

(再生時間 43:55)

カルロス:SEO記事の作成がクライアントと関わるきっかけだったとしても、次第にSEO以外のことについても「これできる?」と声がかかる。その内容が自分では難しいことであれば「できる人紹介します」と提案したり、「これってどう思う?」と相談をされたりすることも。

理事長レベルの経営層の方とカルロスさんは直接やり取りしているの?

理事長や院長といった経営層の方々とやり取りしている。

経営層の方々に「SEOからYouTubeにコンバートしてみたらどうですか?」と提案してみたり。

カルロス:ただ、僕はYouTubeの動画編集スキルがないので、外注している。だから、執筆だけでなく動画編集など幅広いスキルを持っている人であれば、直接契約は全部の仕事を巻き取れる。

ゆし:直接契約は、SEO記事の案件をやりながら他の仕事も巻き取れるのが強い。

カルロス:実際に僕はTikTokの台本制作をしたことも。ちなみに、TikTokの台本制作は外注ではなく自分でやった。TikTokは、Xの長文ポストの「引き付けて続きを読んでもらう」という構図に似ているので、自分でできた。

たくまさんのコメント:決裁権を持っている人とつながれると話が早いですよね。

ゆし:まさにそのとおり!直接契約は決裁権を持っている経営層の方々と直接つながれるので、提案をしたら、やるかやらないかその場で決まる。

一方で、間接契約は仲介業者が間に入るので提案の回答に時間がかかるし、決済の階層が3段階くらいあることも。この点で直接契約はメリットが大きい。

―決裁権を持つ人とつながる方法

(再生時間 47:11)

カルロス:僕がよく「サイト制作×Webライターはめちゃくちゃ強い」と話しているのは、サイト制作ができると決裁権を持っている人とつながりやすいから。

ただし、サイト制作のスキル単体だと継続はしにくいという欠点がある。一方でWebライターは、SEO記事執筆は継続にはなりやすいが新規の案件は取りにくい。だから、サイト制作とWebライターを掛け合わせたら最強になるのではないかと。

サイト制作が継続になりにくいのはなぜ?

サイト制作はサイトを作り終えたらそれ以上やることがないので、納品が完了すればそこで案件終了だから。

コーポレートサイトなどの投稿機能が不要な、会社の名刺代わりのようなサイトであれば、作ったらそこで終わり。

ゆし:サイト制作をしている人が、制作終了後に提案できる新規案件はある?

カルロス:制作終了後にサイト制作者が新規案件を提案するとしたら以下。

- サイトの保守

- バックアップ

- プラグイン

その他であれば、MEOを絡めたり。とはいえ、やはり継続の見込みは低いと思う。

僕は以前サイト制作者として活動していた時に、脱毛サロンのホームページを作成した。当時はそれで取引終了だったが、今の僕であればサイト制作終了後に「SEO検索順位を上げるために、記事を何本かアップしませんか?」と提案ができる。

サイト制作とWebライターのスキルを組み合わせることで、それぞれ単体では難しい部分を補える。それができれば、直接契約は幅広い案件の巻き取りが可能。

サイト制作を勉強する方法は第3回カルゆしスペースへ

―直接契約のデメリット

(再生時間 50:46)

カルロス:直接契約はエンドクライアントと直でつながってしまうので、自分自身をチェックしてくれる人がいない。僕がOKを出したら記事はすぐに公開される。フィードバックは受けられない。

だからカルロスさんは講座を受けるなどして、自分で自分を高めているんですね!

―ほとんどのライターは間接契約?

(再生時間 51:30)

ゆし:おそらくライターのほとんどは間接契約で活動していると思う。エンドクライアントと直接つながる機会は少ないし、そもそも難しい。

では、なぜカルロスさんがたくさんの直接契約ができるかというと、サイト制作というメディアを作る能力があるから。だから、決裁権を持つ経営層の方々とつながれる。

普通のライターがする仕事は、サイト制作の下の「記事を作る」階層になるので、経営層と直接話をする機会は生まれにくい。

―間接契約のメリット

(再生時間 52:18)

ゆし:間接契約のメリットは「案件数を増やすきっかけになる」ということ。これは、ライターとして長く生きながらえるために必要不可欠なポイント。

僕は先日ある医療広告代理店の企業と契約したが、その医療広告代理店はいろいろな案件を持っていた。契約にあたってZoom面談をしたところ、「当初の依頼以外に次の執筆もお願いしたい」とお話が。

- 眼科領域の記事執筆

- 産科領域の記事執筆

- ペット医療の記事執筆

ゆし:まさにこれが間接契約のメリット。今回の例でいう広告代理店などの仲介企業とつながれば、ライターは案件数が増やせる。なぜなら、仲介業者はたくさんのクライアントを抱えているから。

つまり、ライターは仲介企業1社とつながりを持てば、そこを介して1つのクライアントだけでなく2つ、3つと複数のクライアントとつながれる。間接契約はより多くの案件を手に入れるきっかけになるので、とても効率的。

―間接契約の特徴

(再生時間 54:15)

ゆし:一方で、間接契約は仲介業者にマージン(手数料)を抜かれてしまうので、単価は直接契約よりも低い傾向がある。ただ、医療界隈においては広告代理店や医療コンサル会社といった、仲介企業の規模によって変わってくる。大手の企業だと文字単価は高い。

僕の経験では文字単価5円以上の案件もたくさんあるし、最近では文字単価10円前後の案件をいただいた。間接契約であっても、仲介企業の力が強いとエンドクライアントとのつながりも強くなり、ライターへの報酬も高くなる。

だから、間接契約だから必ずしも文字単価が低いとは限らない。間接契約をするなら力を持った大手の企業と組むと、マージンは抜かれるが高い文字単価をいただける。

ライターに高い文字単価を支払える仲介企業は、そもそもエンドクライアントからいくら貰ってるのかという疑問はあるけどね(笑)

それは本当に気になるところですね(笑)

プレイヤーの階層に文字単価10円払えるのだから、仲介企業さんはえげつないお金を貰っていらっしゃるのでしょう(笑)

―ゆしの間接契約実体験

(再生時間 56:08)

ゆし:別の間接契約に関する実体験をお話しすると、僕はマーケティング会社から自由診療クリニックのコラム執筆の依頼を受けて、1年ほど継続している。その自由診療クリニックが掲げている診療内容は以下のとおり。

- AGA治療

- ED治療

- ピル治療

ゆし:僕はこの自由診療クリニックの専門ライターのような形で書いている。やはり、自由診療のクリニックはお金を持っているケースが多い。購買力がかなり強いので、そういったクリニックがエンドクライアントの場合、間接契約でも高い文字単価が期待できる。

加えて、1回がっちり心を掴んでおけば、もう僕以外に執筆を依頼しない。現に僕がそのクリニックの専任ライターという形式になっているので。

間接契約でもマーケティング会社などの仲介企業とがっちりスクラムを組んでいればそれなりの金額はもらえる。

―間接契約の注意点

(再生時間 58:01)

カルロス:間接契約は仲介企業内の人事異動で状況が変わることがある。僕自身「新担当者が新たにライターを採用するので、ライターチームを変える」と通達され、案件終了を言い渡された経験が。今後はライターに外注せずに内製するというパターンも。

確かにそれはたまにある。

頻度は高くないので、危惧するほどではないがデメリットのひとつかと…。

ゆし:案件終了にはならなくても、新担当になると方針が変わることもある。トンマナやレギュレーションが変わったり、超厳しいディレクターになったり。稀ではあるが、これは間接契約のデメリット。

カルロス:間接契約は会社で働いている感覚。ただ、それによってしっかりしたレギュレーションがあったり、フィードバックがあったりするので、メリットとしての側面もある。

ゆし:ライターとして息長く活動したいのであれば、マーケティング会社やコンサルティング会社と間接契約をするのはマストではないかと思う。というのも、最終的に当初の依頼以外の案件を受注した経験がたくさんあるから。1つの仲介企業から医薬品の記事をもらったり、美容施術系の記事をもらったり。

仲介となる企業の力で多種多様な案件を巻き取ってくれるので、パフォーマンス力を高く保って良い記事を納品し続ければ、いろいろな案件を回してくれる。これは間接契約ならではのメリット。

―ゆしが考える間接契約のデメリット

(再生時間 1:00:44)

ゆし:仲介企業からすると、結局ライターは代替えがきく存在。シビアな話ではあるが、能力がなければ契約を切られてしまう。

大手の医療広告代理店であれば、複数人のライターを囲っている。代わりがいるので、次のような要素があるライターは継続して案件がもらえない。

- 記事の質が悪い

- レスポンスが遅い

- コミュニケーションコストがかかる

ゆし:一方で、直接契約はエンドクライアントとガッツリ絡んでおけば、代替えがきかないことも多い。そこは間接契約にはない直接契約のメリットだと思う。

カルロス:確かにそれはある。僕が直接契約しているクライアントでは、サブディレクトリでサイトを制作しているが、もしその状況で僕が切られたらおそらく運営できない。サイト設計を熟知している人間がいなくなるので。

ゆし:マーケティング会社やコンサル会社からすると、間接契約のライターは数多くの中の1人。「あなたがダメでも他にライターはたくさんいるから別にいいよ」となってしまう。

だからこそ、記事の品質を高めたりレスポンスを早くしたりする工夫が大切。

リスナーからの質問

―現在、実店舗さん(写真スタジオ様)を担当しています。全国にPV層が散らばっており、20%が実店舗がある地域の方々です。KW選定に悩んでいるのですが、コツはありますか?

カルロス:トータルのPV数を増やせば良いかと。PV層の20%がその地域の方々なのであれば、トータルで1万PVあったら200人の地域の人々に見られているということ。PV数を10万にすれば2,000人になる。

「地域名 写真スタジオ おすすめ」などのキーワードで引っかけにいく方法もあるが、僕はあんまり良策ではないと思っている。

特化ライター VS 超特化ライター

―特化ライターって?

(再生時間 1:08:20)

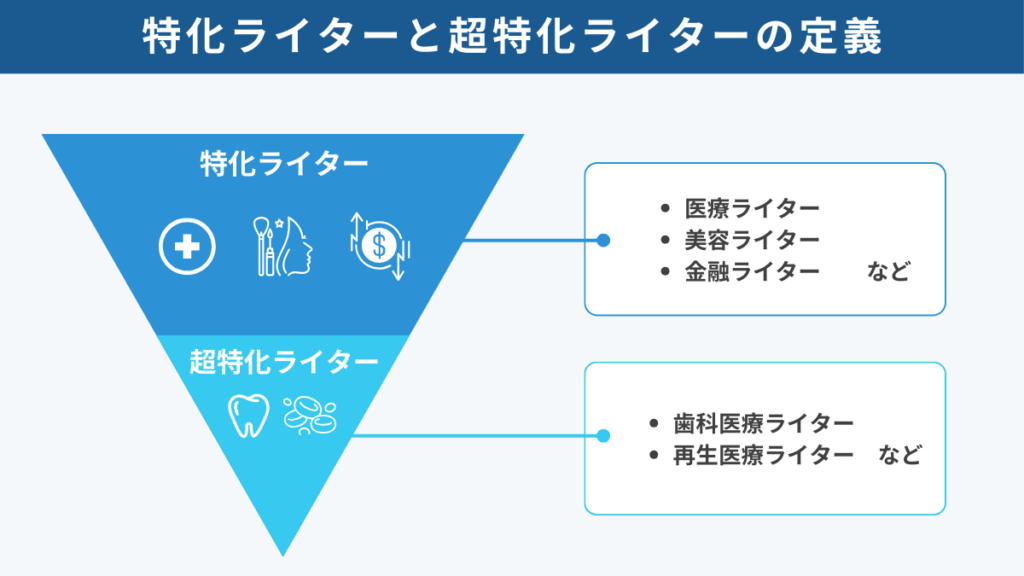

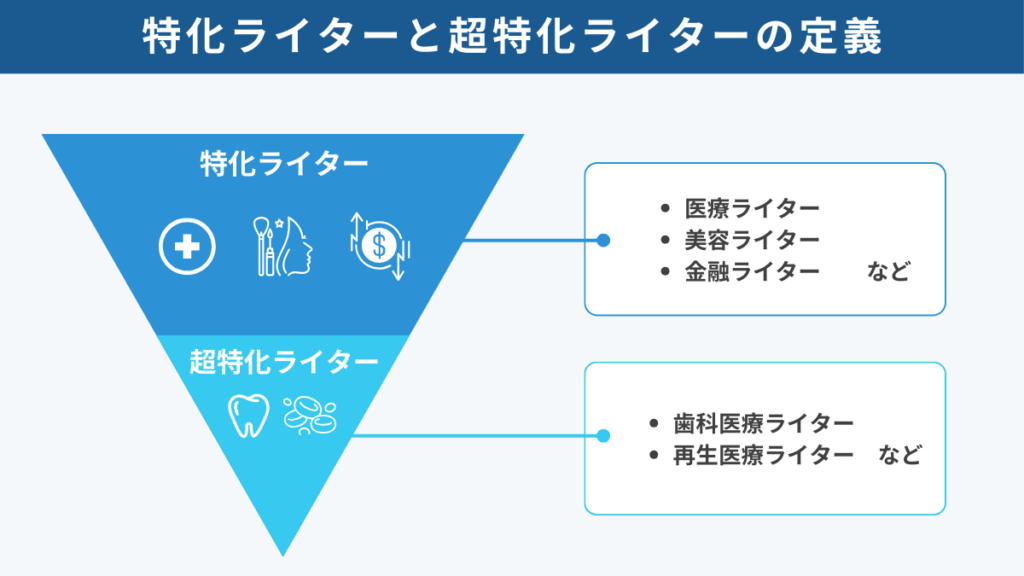

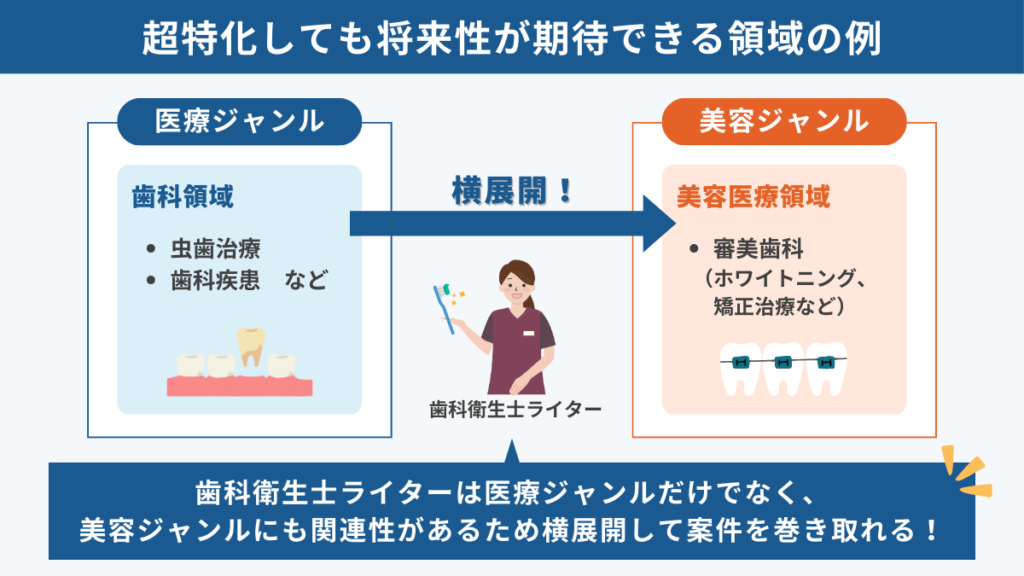

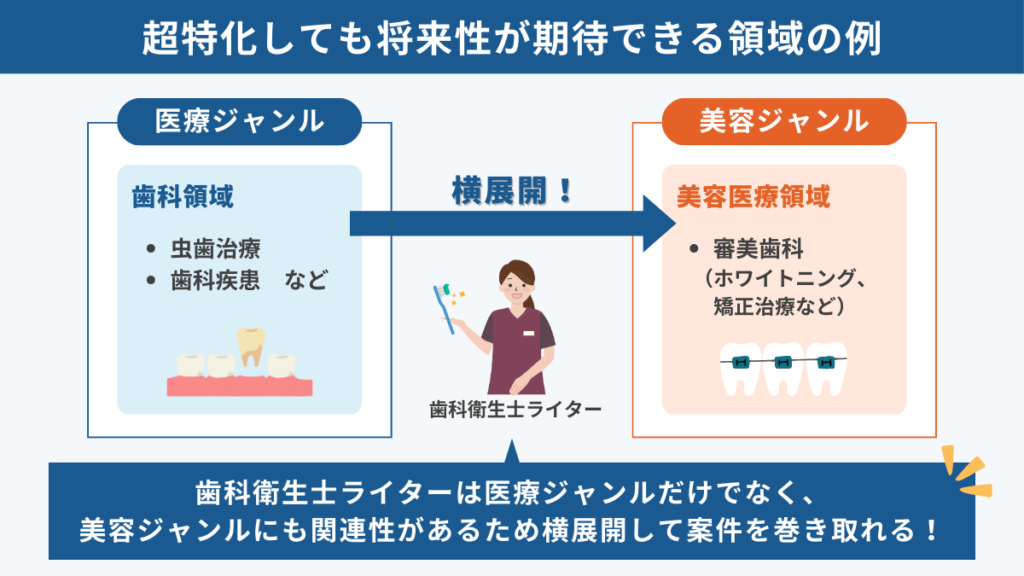

ゆし:カルゆしスペースでの特化ライターと超特化ライターの定義は以下のとおり。

- 特化ライター:ジャンルを特化したライター

- 超特化ライター:特化ライターの下の階層にいるライター

ゆし:これを踏まえたうえで、どちらの方針で攻めるべきか。

―ゆしが考える特化ライターと超特化ライター

(再生時間 1:09:40)

ゆし:たとえば「病理専門検査技師ライター」という超特化ライターがいたとする。その人は、検査技師でかつ細胞とかを顕微鏡で見ている病理専門の方だったとしよう。

その人が「私は細胞に詳しいです!」と全面に押し出して活動したときに、とれる案件を考えたところ「再生医療などを絡めるのでは?」と思った。なぜなら細胞に詳しいから。

しかし、その先に再生医療以外の案件を取れるイメージがつかなかった。「病理専門」と名乗っているので、クライアントは「この人、医師の転職記事も書けそう」とは思わない。となると、再生医療の案件以外は取りづらいのではないかと。

一方で、特化ライターに該当する「医療ライター」の僕は、超特化ライターの上のレイヤーなので、以下のような案件を幅広く全部受けている。

- 歯科医療記事

- 再生医療記事

- 疾患記事

- 開業に関する記事

- 診療報酬改定に関する記事

ゆし:特化ライターのメリットは、特化したジャンルの中で網羅的に案件を獲得しやすいこと。僕が幅広い案件を受注できるのは、医療に詳しい「医療ライター」だとブランディングしているから。

超特化してそこだけに狭めてしまうと、超特化した領域内での案件しか取れない可能性があると思っている。

―カルロスが考える特化ライターと超特化ライター

(再生時間 1:29:29)

カルロス:ライターを探す採用側の目線で言うと「この領域だったら自分が1番」というところで目立ったほうが強いと思う。もちろん、ゆしさんのようにたくさんの実績がある人であれば、超特化する必要はない。

でも、実績がない最初のうちは、自分が1番を取れる領域に狭めたほうが良い。なぜなら「医療ライター」という階層には、ゆしさんのような実績豊富なライターがたくさんいて、そこで戦っても勝てないから。

となると、自分が確実に勝てる範囲まで狭めたほうが勝率は上がる。

案件に応募するときは「病理専門」などの狭めた肩書きを出さなければ、医療に詳しいライターに見える。

ブランディング次第なので、そのときどきの必要に応じて肩書を使い分ければ良いと思う。

僕自身も0→1を達成するのは難しかった。

特定の案件に刺さるというメリットはあるので、超特化は0→1達成のフェーズにおいてはとても良い戦略!

カルロス:病理専門検査技師の人がランサーズでパッケージを出すのであれば「医療ライター」と名乗れば良い。

一方で、Xでは病理について超特化したプロフィールを出して「病理について執筆依頼をするならこの人でしょ!」というポジションが取れれば強いと思う。そう思う理由は、僕がXで依頼するライターを探すとき「医療ライター」とは検索しないから。

キーワードに対して書けるライターを探すので「医療ライター」ではなく、もっと狭めた単語で検索する。プロフィールの細かい部分に書かれているワードに引っかかることも。

―カルロスが超特化の重要性を感じたエピソード

(再生時間 1:16:45)

カルロス:僕が依頼しているライターの中に、肩書きは「医療ライター」となっていたものの、話をしてみたら修士で糖尿病の研究をしている人がいた。糖尿病の研究をしている人であれば確実にその分野に詳しい。

この人が「医療ライター」という広義の肩書きでの発信ではなく、「糖尿病」に超特化した発信をしていたら、僕のようにライターを探している人の目に留まる確率は高くなる。他人に負けない強みを持っている人はそれをアピールしないともったいない。

ゆしさんは超特化すると獲得できる案件の幅が狭まるのではないかと言っていたが、僕は必ずしもそうとは限らないと思う。

仮にこの人が「糖尿病特化ライター」として活動していたとしても「この人は糖尿病特化ライターだからAGAについては書けなそう」とは思わない。医療ジャンルの中で超特化していれば「医療の他の領域の記事も書けるのでは?」と思う。

ゆし:「医療の他の領域の記事も書けるのでは?」と思われるのは超特化する領域による。たとえば、クライアントが病理専門検査技師ライターに美容医療の執筆を頼む確率は低いはず。なぜなら、全く領域が違うから。

一方で、歯科衛生士ライターであれば歯科関連の案件はもちろん、美容医療の領域である審美歯科についての案件が取れる。このように、関連性があり、横展開できる領域であれば、超特化しても将来性があるのではないか。

ゆし:幅広い案件を受注したいのであれば、超特化する内容に関連領域があるかどうかが重要。需要の少ないニッチな領域であれば、超特化してもその領域でしか生きられないと思っている。

カルロス:僕だったら「病理専門ライター」ということは臨床検査技師さんがやっていると考えるので、医療ライターと同じ意味で捉えると思う。

―病理専門検査技師ライターが成功する方法

(再生時間 1:22:40)

カルロス:見せ方の問題ではあるが、病理専門検査技師ライターであれば「がん」について発信すれば良いのではないか。案件に応募するときは「医療ライター」と名乗るが、Xでは「がんに1番詳しいライター」のポジションを取りに行くのがベストだと思っている。

ゆし:ただ、AGAの公開案件があったとして、病理専門検査技師ライターが「医療ライター」と名乗って提案文を書いたとしても、経歴を見られたときに「病理専門の人なんだ」と思われる。応募者の中に僕のような200記事以上の執筆経験がある「医療ライター」がいたら、おそらく僕が採用される。

尖らせてそれが刺さる部分は良いが、結局「病理専門のスペシャリスト」という見え方になるので、医療のなかでも関連のない領域の案件は取りづらくなってしまうと思っている。

その例は実績数の差がある。

病理専門検査技師ライターも200記事書いていたら結果が違うような気がする。

確かに、病理専門検査技師ライターに僕と同程度のAGA実績数があれば同じ土俵に上がれると思う。

ゆし:しかし、おそらく超特化した領域以外でその実績数を担保するのは現実的じゃない。なぜなら、病理に超特化した人は通常、がんだったり再生医療だったり、超特化した領域で通常執筆しているから。

たくまコメント:尖らせ方の方向性を間違えると厳しくなるかもですね。

ゆし:もし僕が超特化するとしたら「医療機器ライター」。だけど、ライター活動を始めた当初に医療機器ライターと名乗っていたら今の僕は間違いなくいない。

人によっては尖りすぎるときついこともあると思うので、超特化して案件の獲得がうまくいかないという方は一度見直してみると良いかも。

―超特化するメリット

(再生時間 1:26:22)

ゆし:超特化ライターのメリットは、場合によっては超儲かるということ。自由診療専門ライターやAGA専門ライターといった売り方をして、関連する領域であらゆる記事を巻き取ったらかなり単価は高くなる。このような方針はアリだと思う。

カルロス:それが超特化ライターの定番で、僕が一番最初にやったやり方。

ゆし:加えて、そのライターが「どれだけ稼働できるか」も超特化を考えるひとつのポイント。僕であれば今は専業になって時間的なリソースに余裕があるので、たくさんの記事を書ける。

一方で、副業ライターであれば本業をやりつつ週2稼働などで活動している人も多い。そうなると、医療ライターとして幅広く案件を獲得しても、さばききれない可能性がある。

それならば、自分の強い領域に最初から超特化して案件を探し、限られた稼働時間で超特化領域だけにフォーカスを当てるというのも策略なのではないかと!

1つでも超特化案件が取れたらそこから広がると思うし、資格があれば記名記事にもなりやすい!

ゆし:専業ライターはライターの収入だけで生活をしなければならない。超特化した領域に限ってしまうと案件数が少なくなり、生活できるだけの収入が得られない可能性がある。

加えて、僕は国家資格を持っていないという弱みも。だから、僕が生きながらえるためには特化ライターという道しかない。

たくまコメント:医療ライター(特化)で案件数をいっぱい取るか、超特化ライターで案件数は少なくても単価を上げるか。

カルロス:アカウントを使い分けるという方法もある。プロフィールに「この内容はこちらのアカウントで~」と案内している人もいるので。

ゆし:それができると一番良いね。極端な話、アカウントAで美容医療の発信をして、アカウントBでは医療の発信をして、アカウントCで金融の発信をして、ということ?

カルロス:できるならアリな戦略だと思う。僕自身、ライターへノウハウを発信する用のアカウントとは別に、to B向けの案件を巻き取る用のアカウントを作って試してみようかと考えているところ。

―ゆしの戦略

(再生時間 1:32:45)

ゆし:カルロスさんの「案件ごとに肩書きを使い分ける」という戦略、実は僕もかなり使っている。ただ、これは超特化しないからこそできるという側面も。

たとえば、最近だと開業に関する案件があったら「僕は開業サポートの経験が多数あるのでやらせてください」と伝えて採用いただいた。

他にも、医師の働き方改革に関する記事だったら「これまで数千人の医師と関わったことがあるので医師の働き方には詳しいです」と言って案件を取ったり。超特化しない医療ライターだからこそ案件ごとに寄せられるという強みもある。

自分のバックグラウンドや経験を書き出してみると、引き出しとして使える場合がある!

自分のキャリアを1度棚卸ししてみると良い!

ゆし:たとえば、看護師さんであれば最初は精神科にいたが、その後は循環器内科へ移ったという方もいるはず。実はこの経歴、とても強い。自分のキャリアで今まで何をしてきたか振り返ってみると道が拓けるかもしれない。

そのうえで、「肩書き ライター」で上位表示されるようになると破壊力抜群。特に医師・看護師・薬剤師は最強。なぜなら、監修記事が獲得できるから。

監修記事は他の職種が入って来られない。もちろん、僕は参入できないし、看護師監修案件であれば薬剤師であっても参入できない。だからそこをブランディングしていくのもアリだと思う。

―特化サイトを作るのであれば超特化ライター

(再生時間 1:38:30)

ゆし:特化サイトにカルロスさんは力を入れているので、特化サイトを制作するのであれば超特化しないと通用しない部分もある。

カルロス:特化サイトを作る領域については圧倒的な知識がないと厳しい。

ゆし:超特化ライターの方は、その領域で特化サイトを作ったら良いのかも。病理専門検査技師ライターができる特化サイトはある?

細胞診に強いのであれば、所見などの病理の専門で仕事をやっている人にしか刺さらないような、マニアックなブログがあると面白いのではないか。

仕事につながるかは分かりませんが(笑)

細胞のプロの方がいましたら、カルロス山本さんにぜひご相談を(笑)

コメント