| 放送日 | 2024年6月2日(日) |

| 話者 | カルロスさん(@carlosnote_) ゆしさん(@yushi_writer) |

| ファシリテーター | たくまさん(@takumawriter) |

| 議題 | 1.1円→2円へのスケールアップ方法~看護師編~ 2.超集中!執筆時間を早めるコツ |

- 文字単価が上がらないときは、その理由の自己分析が必要!

- 自分のレベルを知るために、外注をしたり他人の記事を見てみたりしよう!

- 看護師ライターが1円→2円を突破するには資格と経歴を活かす!

- 構成作成に時間をかけると、全体的な執筆時間が短縮できる!

- 執筆速度を上げるためには、執筆時間を計測しよう!

文字単価1円から2円へスケールアップしよう~看護師編~

(再生時間 7:56)

看護師ライターさんからの質問

医療ライターを始めてもうすぐ1年ですが、文字単価1円の壁に悩んでいます。1円の案件を獲得するのにさほど時間はかからなかったものの、なかなか単価が上がらず最高文字単価1.5円でくすぶっています。

カルロスさんとゆしさんが1円の壁を越えたのはいつ頃だったのか。1円の壁でなくとも何かしら壁を越えた話や転機になったきっかけの話を聞いてみたいです。

ゆし:思い返すと僕も文字単価1円→2円は壁だった。カルロスさんの場合は飛び級のような形でやっているので別だが、なかなか簡単に突破できないのが2円の壁。

たくま:僕も最初は0.7円で書いていた。それが3か月ほど続いて苦しい思いをしたが、ライターを始めて7ヵ月くらいのときに知り合いのライターに斡旋してもらい、いただいた依頼で2円を達成した。

ゆし

ゆし確かに知り合いのつてを借りるのは強い!

先輩ライターの方がすでに高い文字単価で受注した分を僕に分けてくれて、ディレクション込みでやってくださったので運が良かった。

ゆし:文字単価1円→2円のフェーズでも、2円→3円フェーズでも、横のつながりは常に大切。

―カルロスが考える文字単価が上がらない原因

(再生時間 11:10)

ゆし:文字単価が上がらないのは、執筆スキルの問題やコミュニケーションスキルの不足など、何らかの原因がある。たくさんのライターを見ているカルロスさんは、文字単価が上がらない原因をどう考える?

カルロス:文字単価が上がらない理由は大きく分けて2つ。

- ライターのスキルが足りていない

- 発注元に予算がない

カルロス:まずは、自分なりに文字単価が上がらない理由の分析が必要。加えて、自分のスキルがよく分かっていない初期のうちは、1~2のクライアントに絞るよりも間口を広げたほうが良い。

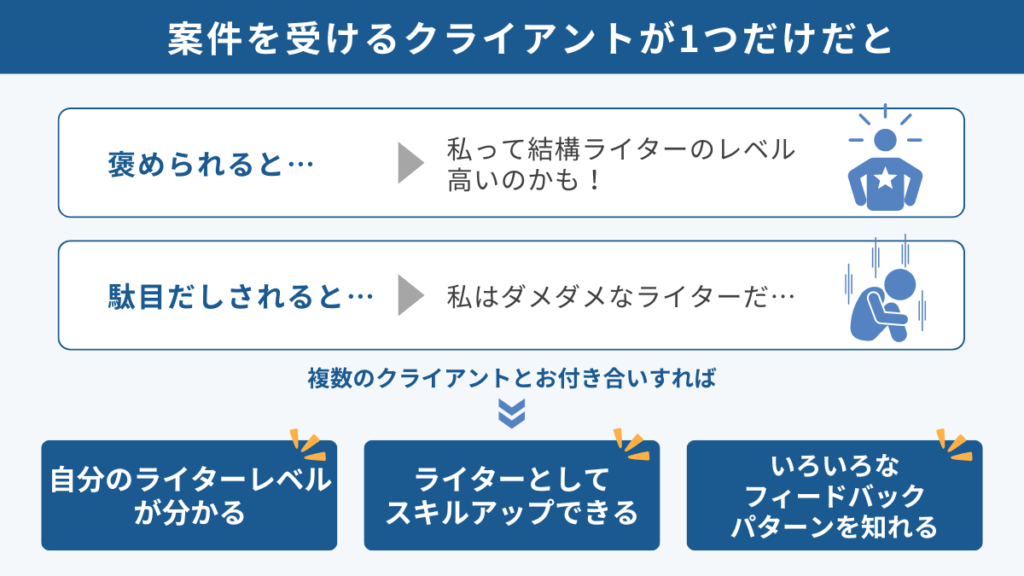

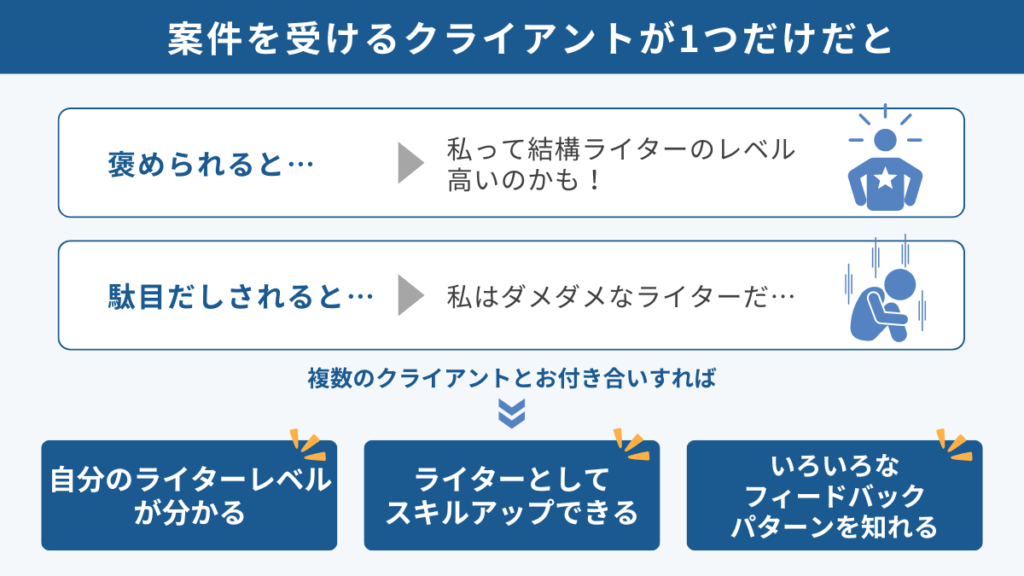

なぜなら、高いスキルを持っていても、1つのクライアントからしか案件を受けていない中で文字単価が上がらないと「自分にはスキルが足りないのかもしれない」というスパイラルに陥るから。

カルロス:別のクライアントと仕事をしてみたら文字単価3円や5円の案件を取れるケースは往々にしてある。

たとえば、自分のリソースが月に5,000文字×10記事分あるとしたら、それを1つのクライアントに固めるのではなく、5~7つのクライアントに広げると効率的。

すると「この案件は文字単価は高いけれど面倒なことが多い」「この案件は文字単価はあまり高くないが楽」といったことが分かるようになる。

クライアント数が増えると、その分レギュレーションに対応する必要があったり、案件の数だけ異なるチャットグループで連絡をしなければならなかったり、といった面倒な部分はあるが。

文字単価がいまいち上がらないという悩みを持つ人は母数が少ない可能性がある。

母数が少ないと自分がどれくらいの位置にいるのか分からない!

ゆし:1つのクライアントとしか契約しなかった場合、良いフィードバックをもらうと「自分って結構ライターとしてできる方なのかな」と思うし、駄目出しばかりだったら「自分はできないライターだ」と思うしかない。

5~7ほどのクライアントと取引があると、フィードバックの内容も変わってくる。

カルロス:一方で、すごく褒められるけどフィードバックする側に力がなかったり、実はディレクターが勝手に修正していたりするパターンもある。それを知るためにも最初は間口を広げて活動するべき。

ゆし:複数のクライアントとお付き合いするべき、という意見は同感。なぜなら、複数のクライアントと仕事をすると、ライターとしてのスキルアップにつながるから。

カルロスさんの言うとおり、フィードバックはクライアントによってまちまちで、レギュレーションも異なる。複数のクライアントとやり取りをして、いろいろなパターンを知るのはとても大切。

僕自身も初期のうちはなるべく多くのクライアントとつながることを意識していた!

その後の単価を上げるフェーズになったら、複数クライアントの中から自分が求める条件に合うところを絞っていく。

―自分のスキルやレベルを知る方法

(再生時間 17:46)

ゆし:文字単価が4円や5円の案件を取れるレベルのライターであれば、単純に文字単価を下げれば成約率は高まる。それなりにスキルを持っているうえに、コミュニケーションスキルなどのソフトスキルも問題ないと考えられるから。

一方で、文字単価1円→2円のフェーズを目指す人は、クライアントを選べないケースもある中でどうやって複数のクライアントと取引するのか。

カルロス:前提として、文字単価1円のライターは、自分のライティングスキルやコミュニケーションスキルのレベルを知っておく必要がある。そのためには、次のことをすると良い。

- 他人のポートフォリオを見る

- 外注を経験してみる

カルロス:外注は通常、案件をさばききれない人が、自分のリソースを残しつつ利益を最大化させることを目的としてやる場合が多い。だが、外注を経験すると他のライターの構成レベルやエビデンスのつけ方などを知れるメリットも。

仮に文字単価1円で受注した案件を、文字単価1円で外注したら自分に利益は一切ない。しかし、それ以上の学びがある。

たとえば、外注したライターから自分に次のような質問があったとする。

- 掲載するメディアのURLを教えてください

- 参考文献の指定はありますか

- レギュレーションに書かれていませんが〇〇するとどうですか

カルロス:外注したライターから質問を受けると「自分はこのような質問をしたことはなかったが、確かに先に聞いておくと修正が少なくなりそうだ」というように、自分に足りない部分に気付ける。

加えて、高い文字単価で執筆している人の水準を知れるのも利点。

トリッキーではあるが、このようなレベルアップ方法もあると思う。もし外注可能な案件がなければ、自分でキーワードなどを決めて架空の案件を作り、募集してもOK。

ゆし:面白い方法ではあるが、初心者が外注をするのはハードルが高い。外注によって得られる気付きがたくさんあるのはもっともだが、文字単価1円→2円の段階の人は金銭的にも時間的にも余裕がないケースもある。

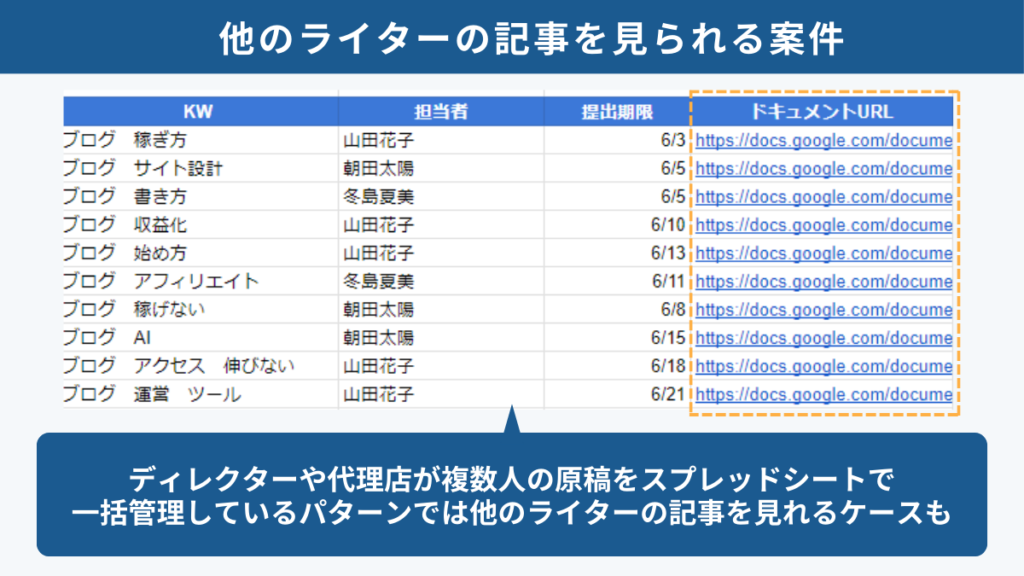

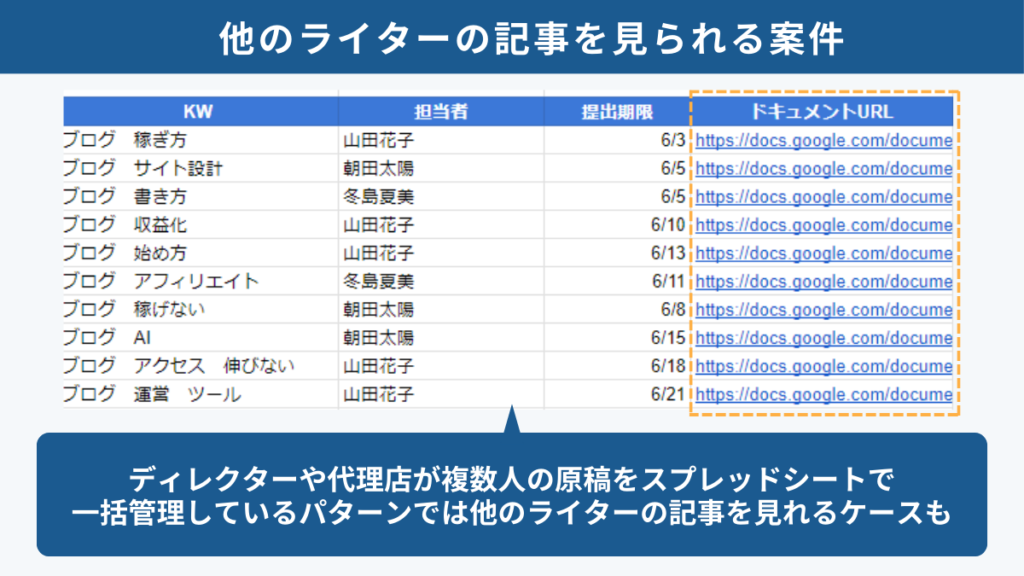

外注が難しい人におすすめなのは、他の人の記事を見るという方法。

エンドクライアントとの間に代理店やディレクターが入っていると、スプレッドシートでキーワードや複数人のライターの進捗状況などを管理しているケースがある。スプレッドシートに、自分以外のライターが執筆したドキュメントのURLが共有されているとき、僕は他人の記事をたくさん見る。

ゆし:他のライターの構成案や執筆を見て、次のようなポイントを分析する。

- 自分と何が違うのか

- 語尾の使い方

- 漢字の閉じ開き

ゆし:もし他のライターの記事が共有されているオウンドメディアに出会ったら、遠慮なく見てみると良い。「自分とさほど変わりないレベルなのでは」と思うパターンもあるが、それはそれで自分の立ち位置を知れるので収穫はある。

カルロス:僕は文字単価2円の人も5円の人もライティング能力はあまり変わらないと思っている。

他人の記事を見て、予算があるメディアは文字単価が高くなったり、文字単価が高い人はエンドクライアントに近い位置の仕事を取っていたりする傾向があると気付けるだけでもOK。

ゆし:実際、他のライターの記事を読める案件は超ラッキー。スプレッドシートで管理されていても、閲覧権限をディレクターサイドと当事者にしか付与しないパターンもあるので。

全ての案件で他のライターの記事を読めるわけではない。だからこそ、他のライターが書いた記事を読める案件に当たったときに、どこまで深く読み込むかが重要。

そもそも「他の人が書いた記事を見てはいけない」と思っている人も多い。

確かに「他の人の記事をたくさん読んでます!」とアピールするのは良くないかもしれないが、コメントを残したりドキュメントをいじったりしなければ、誰が見ているかはばれないので大丈夫!

ばれるのが怖い人はコピーするのもひとつの方法。

Googleドキュメントであれば簡単にコピーできる。

ゆし:複数のクライアントと取引するために、まずは自分の立ち位置を知る必要があるので、そのために外注したり他のライターさんの記事を見たりするのは効果的。

―看護師ライターが1円→2円にステップアップするためにやるべきこと

(再生時間 34:17)

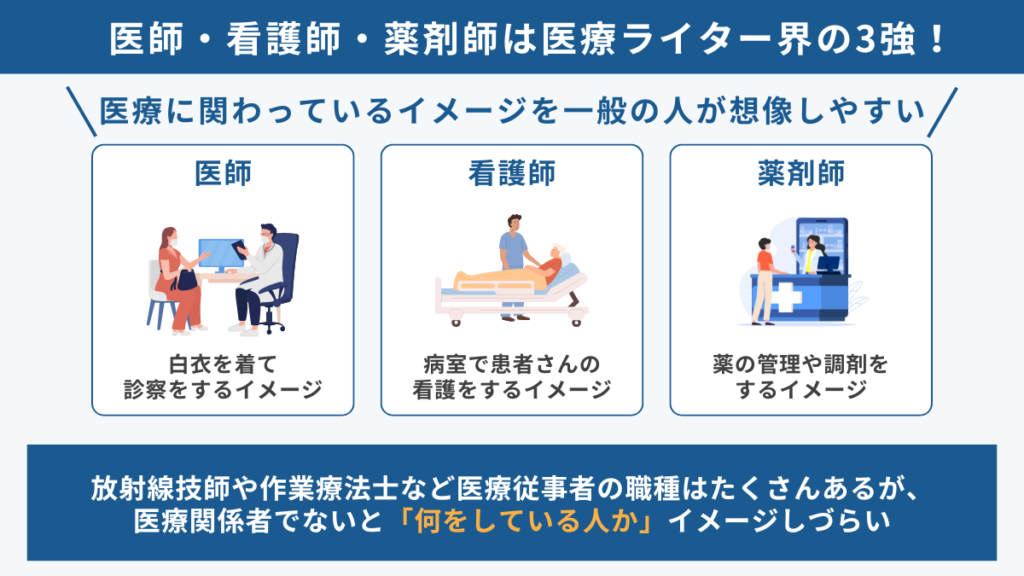

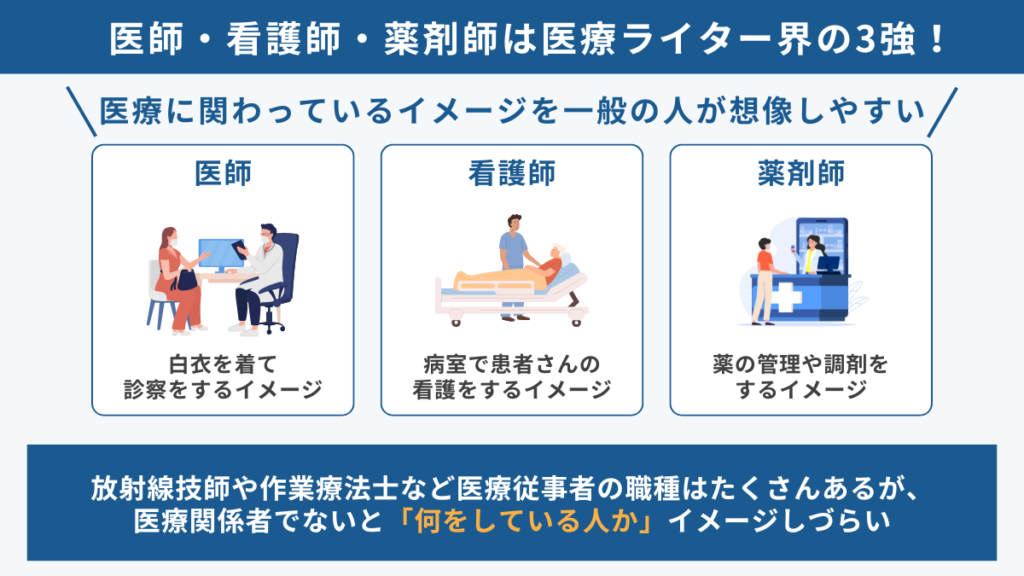

ゆし:質問者さんは看護師だが、個人的に医師・看護師・薬剤師ライターは医療ライター界の3強だと思っている。なぜなら、医療に関わっているイメージが想像しやすいから。

ゆし:一般の人に「放射線技師はどんな仕事をしていると思う?」と質問したら、すぐに答えられる人は少ないと思う。要するに、僕らに案件を発注をしてくれる人たちは、必ずしも医療関係者ではないということ。

その点、看護師は一般の人でも簡単に「医療のスペシャリスト」というイメージがもてる。だから、1円→2円の壁はハードルが高いように見えても、うまく立ち回れば高単価の案件を取れる。

これをふまえたうえで、看護師ライターが文字単価1円→2円にステップアップするためにやってほしいのは次の2点。

- 看護師という絶対的な資格を活かす

- 質問者さんならではの経歴を活かす

―質問者さんが狙える具体的な案件のジャンル

ゆし:質問者さんが看護師の資格と経歴を活かして取れそうな案件をランサーズで調べてきた。(2024年6月現在、募集終了している案件を含む)

- 看護師転職記事

- 訪問看護系記事

- 疾患解説記事

- 美容医療記事

- 健康系記事

- 監修記事

- フェムテック関連記事

1.看護師転職に関する案件

(再生時間 40:36)

ゆし:看護師転職案件は看護師であれば絶対に取るべき。なぜなら、看護師転職の案件は医師や薬剤師といった他の医療従事者は参入できないから。

加えて、質問者さんのポートフォリオを見たところ、ご自身でも転職された経験があるとのこと。それならば、経験をもとに一次情報を盛り込める。看護師転職に関する1円以上の案件は、僕がランサーズで調べた中で最も多かったので狙っていくべき。

2.訪問看護についての案件

(再生時間 46:32)

ゆし:質問者さんは訪問看護ステーションでの勤務経験もあるので、訪問看護系の案件も狙っていきたい。理由としては、看護師の中でも訪問看護の経験がある人は多くないから。

ランサーズで「訪問看護」と検索すると、文字単価2円で訪問看護師の転職や就職についてのコンテンツ募集があった。

訪問看護でのリアルな体験談を求められるケースもあるので、その点において質問者さんは価値提供できるはず!

以前、訪問看護のライターさんと話したとき、案件があふれていると言っていた!

カルロス:だから、訪問看護の経験があるのであればそこを強めると良い。さらに、すでに訪問看護の分野で書いているライターとつながれたら、あふれている案件を巻き取れる可能性もある。

ゆし:今は在宅医療が推進されているので、訪問看護や在宅医療の需要はどんどん高まっている。僕も在宅医療のメディアで定期的に執筆しているが、クライアントは「在宅医療」がキーワードと言っていた。

3.疾患解説記事

(再生時間 49:11)

ゆし:競合は多くはなるが、看護師であれば疾患解説の記事にも強い。国家資格所持者や現場経験をもとにした執筆を求めているクライアントは絶対にいる。

実際に、ランサーズには文字単価4円以上で「医師・看護師の資格、臨床経験など現場経験もあるライターの方にお願いしたいです」と書かれた案件がある。とはいえ、医師ライターは多くない。

となると、必然的に看護師向けの案件になるのでうらやましい。

4.美容医療記事

(再生時間 51:10)

ゆし:質問者さんは女性看護師なので、美容医療は狙っていきたい領域。というのも、ポートフォリオを拝見したところ、次のような美容医療記事の執筆経験があると書いてあった。

- ダーマ―ペン

- 医療脱毛

- 医療ハイフ

ゆし:僕も美容医療案件を多数受けているが、実際に施術を受けた経験はない。その中で執筆しているので、分からないことがたくさんある。

たとえば、ダウンタイムのリスクについて解説するとき。参考サイトを複数見ても「ダウンタイムはほとんどない」と書かれている場合もあれば「3~4日くらいある」と書かれている場合もあり、バラバラ。そんなときに自身で経験があれば「ダウンタイムはだいたい〇日くらいだったな」と当たりがつく。これができるととても強い。

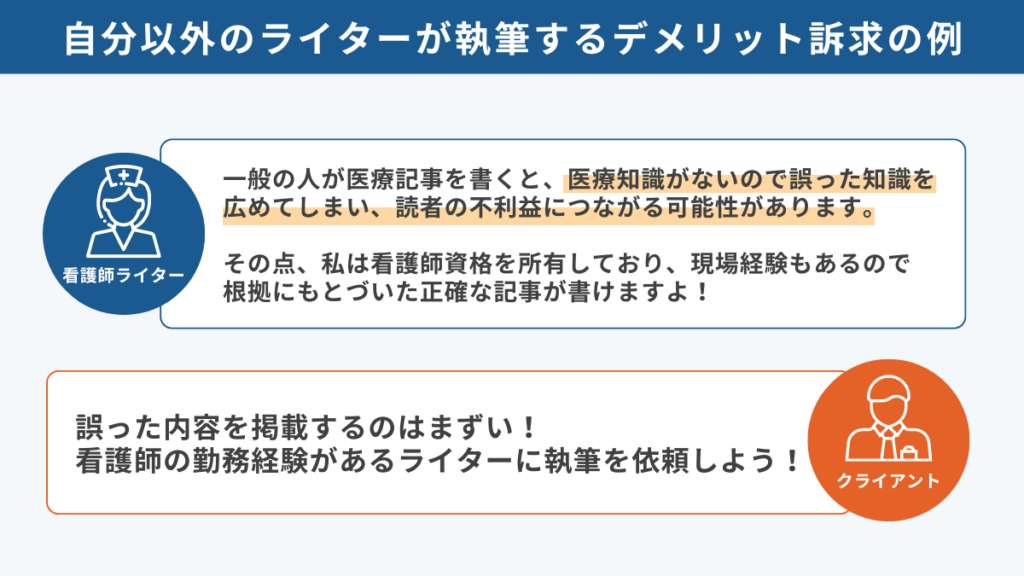

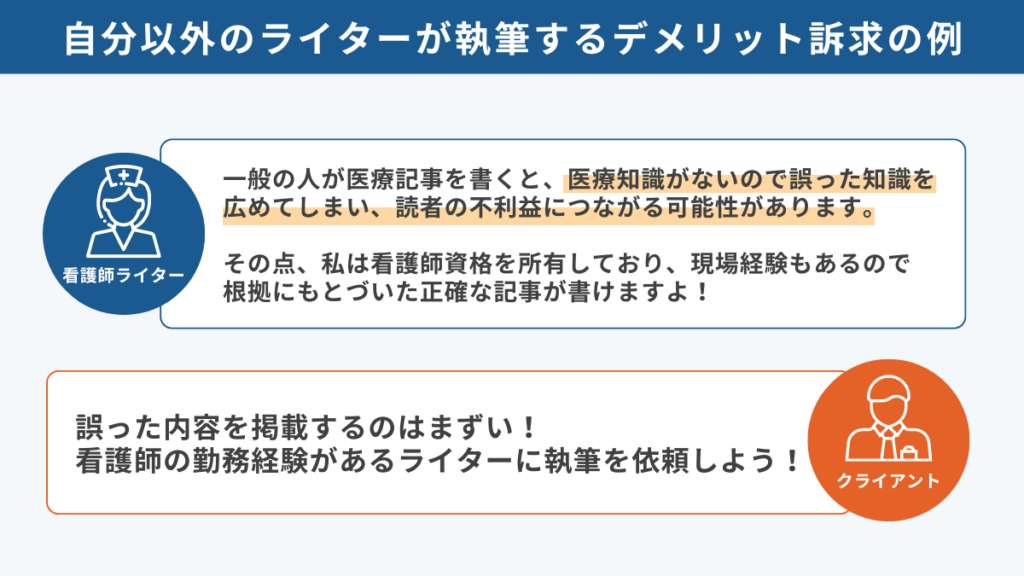

カルロス:美容関連はライバルも多いが、僕だったら看護師ではない人が書くデメリットを提案して、自分の専門性を高めて営業する。自分のブランディングや強みを目立たせるために、それを持っていない人のデメリットをあげれば差別化できる。

たくま:大統領選挙みたいですね。

ゆし:つまり、自分以外の人が執筆するときのリスクを訴求するということ。分かりやすい例として、一般の人が医療記事を書くデメリットは次のように訴求できる。

「一般の人が医療記事を書くと、医療知識を持っていないので誤った知識を広めてしまい、読者の不利益につながる可能性がある」

ゆし:このような訴求を、クライアントに提案文やメッセージを送るときに伝えると、自分であればリスクを回避できるというアピールになる。

今回の美容医療の件に置き換えると「美容施術の知識がなく、医師とのコミュニケーションも取ったことがないライターが執筆すると書ける範囲は狭まるが、自分は看護師の実体験に基づいた記事が書ける」といったイメージ。これを訴求すると説得力がかなり違う。

5.健康系記事

(再生時間 56:57)

ゆし:質問者さんは健康系の案件も狙っていくべき。なぜなら、質問者さんは保健師の資格を持っているから。ランサーズで健康系の案件を調べたところ、管理栄養士限定の予防健康メディアに関する募集があった。

「管理栄養士限定」と書かれていても、あまり気にすることはない。予防健康メディアについての記事は保健師であれば絶対に書けるはず。

そもそもクライアントが「絶対に管理栄養士の人に発注したい」という強い意志を持って募集しているのかは分からない。

そのとおり!

ゆし:その案件の募集要項を最後まで見ると、下のほうに「医療系資格をお持ちの方も検討します」と書いてある。この時点で必ずしも管理栄養士でなくてはいけないということではない。保健師ならではの視点で書く健康記事は、絶対に需要があると思う。

健康分野は市場的にも規模が大きいので、狙っていくべき領域。

6.監修記事

(再生時間 58:30)

ゆし:看護師であれば監修記事も狙うと良い。ランサーズで「看護師 監修」と検索すると、美容や健康系メディアの監修者を募集している案件が出てくる。「できれば皮膚科看護師や美容外科の看護師で」というように、診療科を限定されてしまうパターンもあるが、看護師監修の需要はある。

他にも、文字単価は1円だが「医療系情報メディアの監修記事ライター募集」という案件があった。安いと感じるかもしれないが、ランサーズで低単価であってもあまり気にすることはない。なぜなら、直案件であれば4~5円の監修記事案件は普通にあるから。

ましてや看護師監修はできる人が限られており、単価が必然的に上がるので、積極的に狙っていくべき!

7.フェムテック関連記事

(再生時間 59:35)

ゆし:最近フェムテック分野は注目度が高いので狙っていきたい。というのも、質問者さんはフェムテックアンバサダー。

Female(女性)とTechnology(テクノロジー)をかけあわせた造語。「生理・月経」「妊活・妊よう性」「妊娠期・産後」「プレ更年期・更年期」といった女性特有の健康課題をテクノロジーの力で解決するための製品・サービスを指し、2025年には世界で5兆円規模の市場になると言われている。

ゆし:僕自身も文字単価5円以上で、女性のお悩みに関する記事を書いている。内容としては、PMSやピル、月経についてのお悩みなど。このような女性特有のお悩みについて、男性の僕に書いてほしいという依頼があるくらい、フェムテック市場は需要がある。

フェムテックアンバサダーの肩書があれば、フェムテック関連について書けるライターを探している発注者から「詳しそう」と思われるのは確実。

ちなみに、ランサーズのパッケージで「フェムテック」と検索したら、フェムテック分野を狙って出品している人が何人かいた。ということは、やはり需要があるということ。質問者さんもフェムテックアンバサダーの資格を活かしていくべきかと。

フェムテックアンバサダーは、日本フェムテック協会による認定資格で、1級から3級まである。3級はWebでの選択形式のテストを15問程度回答する形で、無料で受けられる。2級・1級は料金がかかるが、以下の称号が得られる。

| 3級 | 2級 | 1級 | |

| 称号 | 認定フェムテックアンバサダー | 認定フェムテックエキスパート | 認定フェムテックシニアエキスパート |

| 料金 | 無料 | 28,000円(税込) | 88,000円(税込) |

ゆし:1級の88,000円は確かに高額だが、だからこそ狙い目。僕が保有している薬機法管理者も同様だが、受講料が高額だと参入する人が少なくなるので、先行投資として他の人が入り込めない資格を手に入れるのは効果的。

カルロス:僕だったら3級を取得したら「3級」とは書かず、「フェムテックアンバサダー」とだけプロフィールに記載する。パッケージにもあえて級は書かずに、聞かれたら答えれば良いと思う。

ゆし:僕でもそうすると思う。「フェムテックアンバサダー」の称号が書かれていると、詳しそうな雰囲気を出せるので。僕が女性だったら絶対に受けて、1級まで取得すると思う。

カルロスさんのKindle寄稿集にも参加した、髙橋マキさん(@nurse_mamaki)も2級である認定フェムテックエキスパートを取得されていて、過去にフェムテック系の案件を受注したというポストをされているので、やはり一定の需要はある。

―文字単価1円から2円へスケールアップしよう看護師編のまとめ

(再生時間 1:04:30)

ゆし:これまでに7つの分野をあげたが、質問者さんは経歴や資格をうまく活用すれば、すぐにでも2円以上の案件を取れる。

発注者が依頼するライターを決めるときに、決め手にするポイントは実績や経歴。実際に僕はクライアントとの面談で、自分を選んでくれた理由を質問したことがある。回答はやはり「医療に詳しそうだったから」「ゆしさんならやってくれそうだと思ったから」といった理由だった。

つまり、発注者は「この人なら〇〇についての記事が書けそう」というイメージでライターを選んでいる。

カルロス:発注者としての立場から言うと「すごい」ではなく「すごそう」というイメージで選んでいる。「すごい」は文章の質などを数値化した機能的価値だが、「すごそう」は概念的な部分も含んでいる。

ちなみに、このことを僕は9本の動画で180分かけて解説しているので、このスペースを聞いた人は全員受け取ってほしい。

ゆし:当たり前の話ではあるが、ライターのスキルは「WebライターLv100」といったように数値化できないので、発注者はイメージで依頼するしかない。「この人であれば任せられそう」と考えて発注するので、そこにつなげるためのイメージ戦略が重要。そのイメージ戦略において、フェムテックアンバサダーは効果的。

カルロス:ポートフォリオに「フェムテックアンバサダー」と書くだけだと埋もれてしまうので、尖らせたもの勝ち。詳細は僕の動画で3時間かけて説明します。

自分がどの立ち位置にいるかを確かめるうえで、他の人に外注したり、同じチーム内にいる人の記事を見たりすることは大切。

そのうえで、経歴や資格を活かした看護師ならではの案件を狙うと文字単価1円→2円は難なく達成できる。加えて、フェムテックや訪問看護などの需要が高まっている分野を攻めるのも重要。

―リスナーからの質問

―定期巡回型訪問介護の需要はありますか?夜間対応の定期巡回もやっていました

(再生時間 50:08)

たくま:訪問介護というくくりの中で「定期巡回型」という話はあるかもしれない。とはいえ、「定期巡回型訪問介護」で検索しても案件は出てこないと思う。

ゆし:「定期巡回型訪問介護の記事を書けます」という形だったらあるかもしれないが、定期巡回型訪問介護をメインにしているオウンドメディアはないと思う。要素のひとつとしてはアリ。

超集中!執筆時間を早めるコツ

(再生時間 1:20:40)

ゆし:先日、以下のポストをしたところ「スピード感ありえない、精神と時の部屋(※)にいるんですか」という質問をいただいた。

ゆし:結果的に、約1週間で35記事をさばききったが、執筆速度を速めるコツについてお答えします。

※精神と時の部屋…ドラゴンボールに登場する特別な部屋。外の世界と比較して時間が360倍速く流れる。一生のうち48時間分しか利用できず(部屋内では2年分)、それを過ぎると扉が消えて脱出不可能に。

―ゆしが短期間で大量納品できた理由

(再生時間 1:21:41)

ゆし:僕が1週間で35記事執筆できたのには、いくつかの要因がある。前提として、僕は執筆時間をめちゃくちゃ確保した。

質問者さんは薬剤師資格を持つ専業ライターで、子育てをやりつつ忙しい中で執筆されている。僕は子どもがいない専業ライターなので、イレギュラー的な時間をとられることはない。そもそも執筆時間を確保しやすい立場なので、質問者さんとは状況が根本的に異なる。

5月は朝起きてから寝る直前まで執筆している日もたくさんあり、時間をしっかり確保していたから短期間で大量に納品できた。ちなみに、僕は7~8年くらい1日1食生活を続けているので、朝食や昼食の時間もすべて執筆に費やしている。

―ゆしが執筆速度を早めるために意識したこと

(再生時間 1:23:46)

ゆし:短期間で大量納品するために、僕は作業効率を意識して執筆した。執筆時間の短縮方法は、ライターが悩みがちな問題のひとつ。僕自身も同じことで悩んだ経験があるし、誰しもが通る道

―執筆速度を速める方法~リサーチ編~

(再生時間 1:24:42)

ゆし:執筆時間が長くなってしまう大きな要因のひとつに、リサーチ時間の長さがある。

僕はリサーチ時間を短縮するために、クライアントとの面談時に「参考にすべきソースの指定はありますか」と聞く。なぜなら、相手にソースを指定してもらうとリサーチの範囲が絞られるため、リサーチ時間の短縮になるから。

具体的な僕の例をお話しすると、26記事をまとめて受注した案件をスタートさせるときに、エンドクライアントとの面談をお願いした。その面談のときに、参考ソースの指定について質問した。

その案件は、エンドクライアントがクリニックの医師で、間に医療広告代理店のディレクターが入っている状態。エンドクライアントの医師は消化器系クリニックの医師で、胃がんや十二指腸潰瘍といった疾患の記事を希望していた。

面談で記事の構成について話し合ったのちに指定のソースがあるかどうか確認したところ、次の4つを提示してくれた。

- 日本消化器内視鏡学会の記事

- 国立がん研究センター がん情報サービス

- 有効性評価に基づくがん検診ガイドライン

- 内視鏡検診マニュアル

ゆし:特に監修に入っている先生はご自身の意見や考えがあるので、もしエンドクライアントの医師と話せるタイミングがあれば、指定のソースを聞いてみると良い。

ただ、この方法はエンドクライアントとの面談の機会が必要。

仲介している医療広告代理店の担当者としか面談できないのであれば、ソースを指定してもらうのは難しい。

自分から指定してしまうのもアリなのでは?直接でなくとも「このソースで考えていますがいかがですか?」というようにテキストで聞くのも良いと思う!

ゆし:それも全然アリ!自分でソースにあたりをつけて「消化器系であればこれらのガイドラインがありますが…」と聞いてみるのも良いかもしれない。

たくま:事前にソースの確認をすると、リサーチの時間が短縮できるだけでなく、クオリティの担保にもなるので、クライアントも安心できる。

ゆし:まさにそのとおりで!エンドクライアントからすると自身の考えに沿った執筆をしてもらえたり、エビデンスを担保してくれたりといった安心材料のひとつになると思う。

だからこそ、積極的にソースについて質問するのはおかしいことではないし、クライアントファーストになると思うのでぜひやっていただきたい。

―クライアントが医療関係者ではない場合のソース選択のポイント

(再生時間 1:33:58)

ゆし:クライアントが医療関係者ではない場合は、論文や公的機関の情報に限定して書くのがベース。たとえば、ドメインが以下のようなページなど。

- ac.jp→大学など高等教育機関のドメイン

- lg.jp→行政・地方公共団体のドメイン

- go.jp→政府機関のドメイン

ゆし:実際にクライアントから「ソースは公的機関のものに限られますよね」といった話があったり、指定されたりすることもある。僕は相手から言われなかったら確認する。

一方で、クリニックの記事や個人ブログはNGなケースが多いので、そこについては特に確認しない。

稀にクライアントから、クリニックのホームページを一次情報として提示されることはありませんか?

たまにある(笑)

ゆし:最終的にはクライアントの要望に従わざるを得ないので、困りますね。

ただ、クリニックの記事もケースバイケースで、信頼できる場合もある。たとえば「学会で〇〇についての論文を出している医師のクリニック記事だから、ある程度信ぴょう性はある」といったパターンであれば、参考にしても良いとされる場合も。

もし記事の監修に立っている医師がいるのであれば、クライアントに「この辺は監修の医師がOKしているのですか?」と聞いてみても良いかも。

時には、自身が出されているYouTubeの動画を提示されて、それにすり合わせるように言われるケースもある。その場合は、エンドクライアントのご要望なので、従いつつも自分の中で合っている情報と誤っている情報を見極めなければならない。

―執筆速度を速める方法~執筆編~

ゆし:執筆速度を速めるためには、環境を整えることはとても大切だと考えている。なぜなら、環境によって集中力が異なるから。

僕は、使用しているスタンディングデスクの上にはパソコン以外何も置かない。

スマホを含めて、視界に入るものを一切排除している。スマホが視界に入っていたり、身近にあったりすると集中力が落ちるという研究があるが、僕はまさにそのタイプですべて排除すると集中できる。

他にも、デュアルディスプレイを導入するといったように、作業環境を整えれば効率が上がる。とにかく、何かしら自分の作業効率が上がりそうなことを少しずつ実践してみると良い。

カルロスさんのデスクはどんな感じですか?

僕のデスクはごちゃごちゃです(笑)

カルロス:執筆していてもKindle書き始めたりするし、教材の撮影をしだしたりするし。僕はひとつのことに集中できないケースも多いけど、反対に集中できたときは気づいたら朝の4時というパターンもある。そもそも、僕は自分で記事を書いていないので、集中力を求められる仕事は少ないが。

ゆし:カルロスさんはマルチタスクが得意だからね。

カルロス:執筆効率についてはよく質問されるけど、構成には時間をかけても良いのではないかと思っている。その理由は、構成の段階で9割原稿を完成させていると、本文執筆にかかる時間が短くなるから。

トータルで執筆時間を考えた時に、構成に時間をかけたほうが短時間ですむケースが多い。構成の段階で見出しを作るだけでなく、参考文献を全てピックアップしたり、見出しの中の構成を作っておいたりすると、構成チェックする人も内容が分かるのでありがたい。

ゆし:構成の作り込み具合によって、執筆速度が上がるのはWebライター界隈の通説。

―スマホを視界から排除しても即レスするコツ

(再生時間 1:39:38)

ゆし:僕は返信がかなり早いが、スマホの通知でメッセージを見ているわけではない。スマホを排除していても、すぐに返信ができるように工夫をしている。

たとえば、Chatworkはメッセージが入ると微妙にアイコンが変わるので、画面の左上の見えるところに置いておく。ランサーズやクラウドワークス、ココナラはGmailと連携し、Gmailを定期的に開いて、メッセージが入っていたらすぐに返信する。

そもそも、僕がすぐに返信するようにしている理由は、メッセージが入ったことを一度認識してしまうと、それが気になって他のことに集中できないから。自分の中で1つ1つ終わらせていかないと作業効率が落ちてしまうので、メッセージの返信は基本的に超即レスです。

考え方の問題で、いっそのことメッセージを見ないという選択肢もあると思う。

まさにそうなんだけど、僕は「見ない」は駄目なんだよね…。

ゆし:前職の医療機器営業のころから即レス文化で生きているので、メッセージを見ないとストレスで仕事ができない。だから、一度作業を中断してでも返信したほうが僕は作業効率が落ちない。

カルロス:5分で処理できるものはすぐ作業して、そうでないものはChatworkのタスクに入れておくと良いかも。

ゆし:人それぞれやり方があると思うので、あくまで僕の一例です。

―執筆時間を早めるには時間を計測せよ

(再生時間 1:42:48)

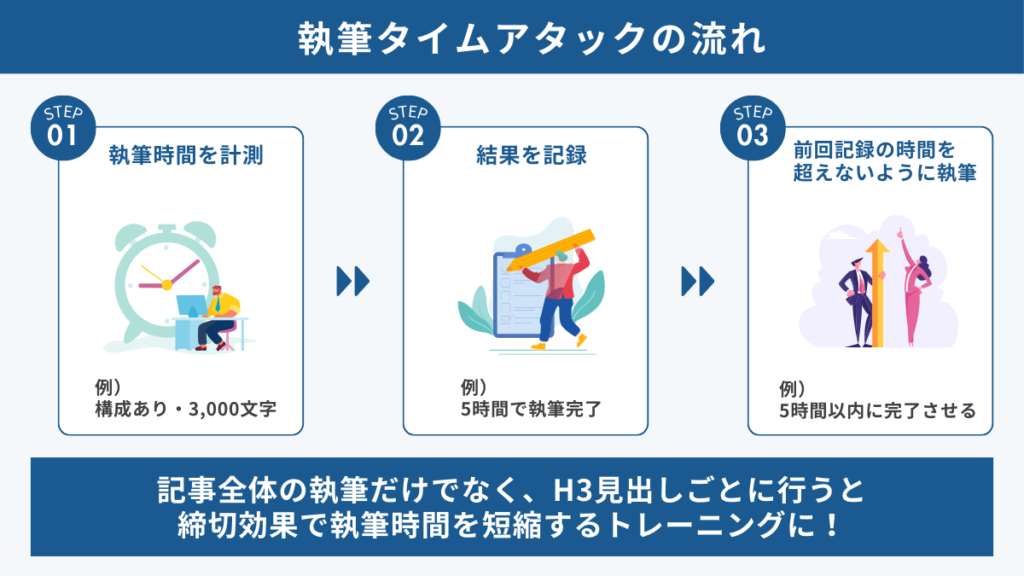

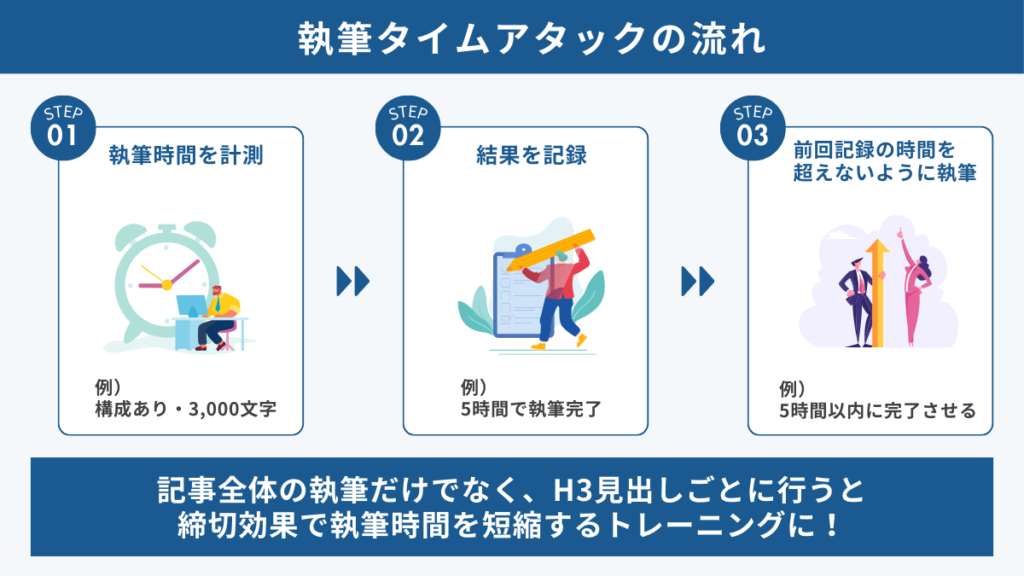

ゆし:僕がシンプルかつ超効果的だと思っているのが、時間を計ること。たとえば、すでに構成がある3,000文字の記事を執筆するときに、何時間で書き終えるのかを記録する。かかった時間が5時間であれば、次回3,000文字で書くときに5時間を超えないようにする、といったイメージ。

ゆし:このタイムアタックを記事レベルだけでなく、H2・H3見出しレベルでもやる。「ひとつ前のH3は10分で書けたから、次のH3も10分以内で書き終えるようにしよう」といったように。これをやると、自分の中で締切効果が生まれるので、執筆速度が上がる。

とはいえ「速度を意識しすぎて質が落ちるのではないか」という心配をする人もいるだろう。これについては、Webライターラボのオーナーである中村さん(@freelance_naka)のアドバイスがとても腑に落ちた。

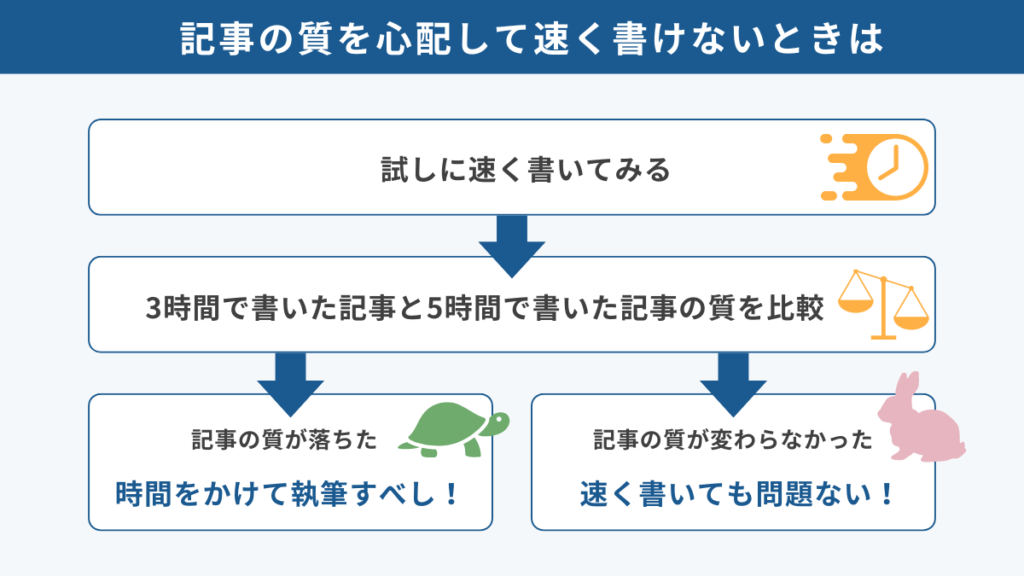

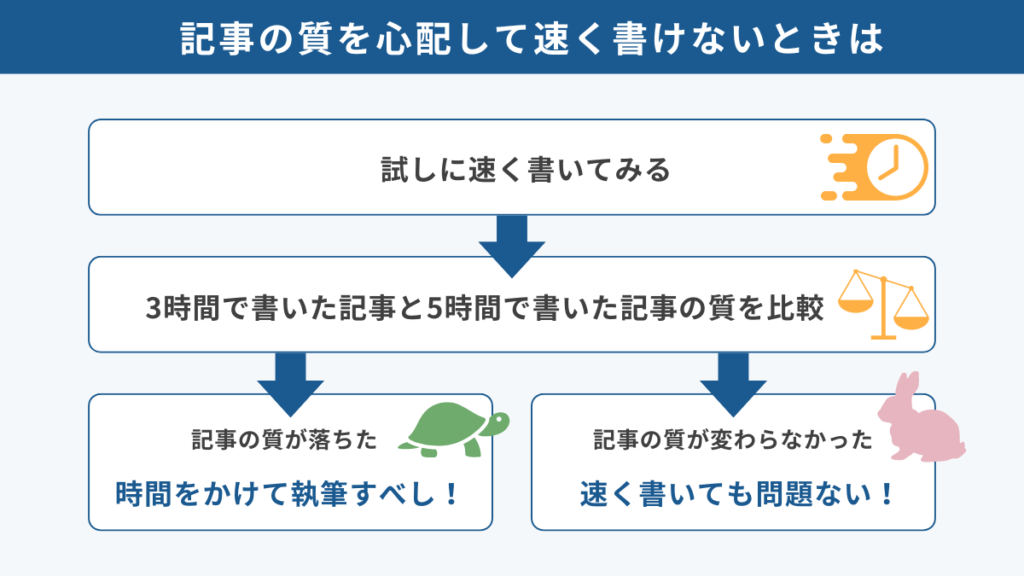

以前、中村さんは「執筆時間を短縮するためにどうしたら良いか」という質問に「1度速く書いてみて、3,000文字を3時間で書いた記事と5時間で書いた記事の質を比較する」と回答していた。

速く書いても誤字脱字の数が変わらなかったり、レギュレーションを守れていたりするのであれば、速く書いたほうが良い。反対に、速く書くと記事の質が落ちるようであれば時間をかける必要がある。

カルロス:僕がコンサルをするときは「自分の執筆速度を数値化しておかないと、PDCAサイクルの“P”が置けない」と言っている。時間を計測した結果を数値化して、足りない部分を修正していくためにも、客観的な数値が必要。

ゆし:時間でも売り上げでも、数値で自分を管理するのは大事。自分なりの目標を作って、それを乗り越える方法は効果的だと思う。

―執筆速度が遅い人が悩みがちなポイント

(再生時間 1:47:00)

ゆし:執筆速度が遅い人は「書き終えられない」という特徴がある。書き終えられない原因は「本当にこれで良いのか」と考えてしまうから。気になるポイントが出てくると、調べたくなって、沼にはまってしまう。

そのような人は、1度最後まで書き終えることを意識すると良いのではないか。僕は迷ってもとりあえず最後まで書き、次の日の朝に推敲するようにしている。そして、自分の中でベストと思えるレベルまで推敲して提出する。

だから、とりあえず本文を執筆しているときは「書き終える」ことに注力すると良いのではないかと。

「最初から完璧を求めない」ということですね。

ゆし:多くの人は昼以降や夕方以降など、時間が遅くなるにつれてパフォーマンスが落ちてしまう。そのコンディションでベストなものを作り出すのはとても難しい。それならば、いったん書き終えて、次の日の朝に頭がフレッシュになった状態で推敲したほうが良い。

とはいえ、忙しいママライターなどはその日のうちに書き終えて提出しなければならないというパターンもあるはず。その場合は、書き終えてすぐに推敲に移るのではなく、ワンクッション入れるようにする。ワンクッションの具体例は以下のとおり。

- お茶を飲む

- 食事をする

- お風呂に入る

- トイレに行く

- 仮眠をする

ゆし:個人的には手を洗うと頭がスッキリしてリフレッシュできたように感じる。手を洗って、5分ほど休憩してから作業場に戻ると「ここをちょっと修正しよう」といったように何かを思いついたり、推敲箇所が見つかったりするので、急ぎのときはワンクッション入れてみてほしい。

―執筆時間を短縮するためのトレーニング方法

(再生時間 1:50:59)

ゆし:結局、執筆時間を短縮するためには、とにかく書いてアウトプットしまくることが重要。たくまさんも音声配信を始めたら執筆時間が速くなったと言っていた。

自分が考えていることを言語化して思考を深めると、アウトプット力が高まって執筆速度の向上につながる。たとえば、アウトプットの一環として、僕はXの投稿を1年半ほど続けていた。毎日ポストの内容を考えたり作ったりすると思考を深める訓練になるので、文章が思いつくようになるし、スピードも速くなる。これを積み重ねると、自分の言語化能力がアップして、執筆速度が上がるので試してみて。

たくま:医療従事者は患者さんや利用者から悩み事などを質問されるので、筋道立てて論理的に説明する機会は多いはず。だから、医療・介護ライターの人は、普段の業務が自然とトレーニングになっているのではないか。

ゆし:理学療法士をやりながら副業ライターをしているのであれば、現場の患者さんに説明するときに論理的思考能力が育まれる。現場での体験が執筆に活かせるのは副業ライターの強みなので、業務内でトレーニングできる機会を意識してみると良い。

―文章をパートナーに見てもらうことはある?

(再生時間 1:54:12)

カルロス:僕はディレクターで自分が執筆するケースが少ないので、パートナーに見てもらうことはない。

ゆし:最初のころは妻にたくさん文章を見てもらったが、すごく良かったと思っている。なぜなら、医療記事は医療知識がない患者さんが見るものだから。

妻は医療関係者ではないので、妻が分からないことは読者も分からないということ。つまり、妻が理解できる文章でなければ、記事として成立しない。

だから、最初は妻に「この表現が意味わからない」というように指摘してもらっていた。特に力を入れたい記事はいまだに妻に見てもらう。

たくま:自分の書いた記事はどうしても客観的に見ることが難しいので、僕も最近は妻に見てもらうことが多い。

パートナーから副業で何をやっているのか理解してもらう意味でも、自分の成果物を見てもらうのは大切だと思う。

近しい人に見てもらうとコミュニケーションも取れるし、自分の仕事を理解してもらえる。さらに推敲にもつながるので、良いですね!

コメント