| 放送日 | 2024年9月1日(日) |

| 話者 | カルロスさん(@carlosnote_) ゆしさん(@yushi_writer) |

| 議題 | カルゆしが取り組んでいること大公開スペシャル!~リアルな月収や展望も一挙公開!~ |

- カルロスはKindle出版サポートで収入の底上げと不労所得を狙っている!

- カルロスは今後の展望として、コンサル生のサービス出品の後押しをしたい!

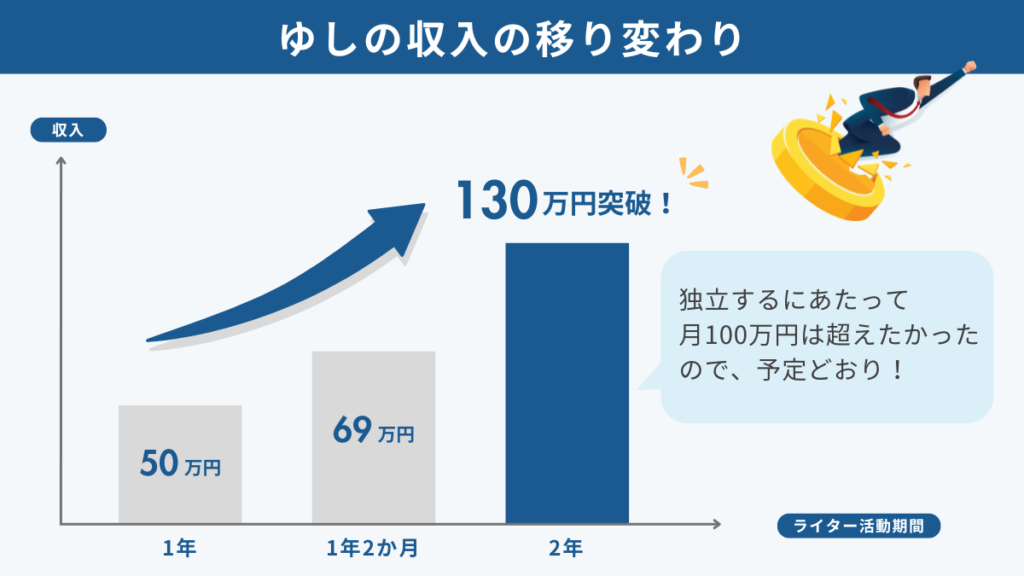

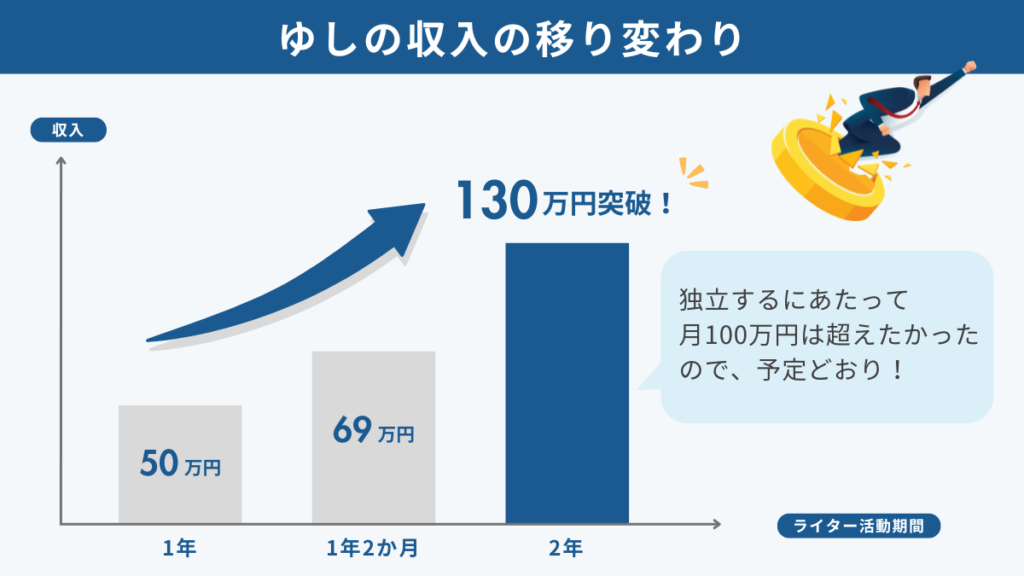

- ゆしは独立1か月目で売上130万円を突破!

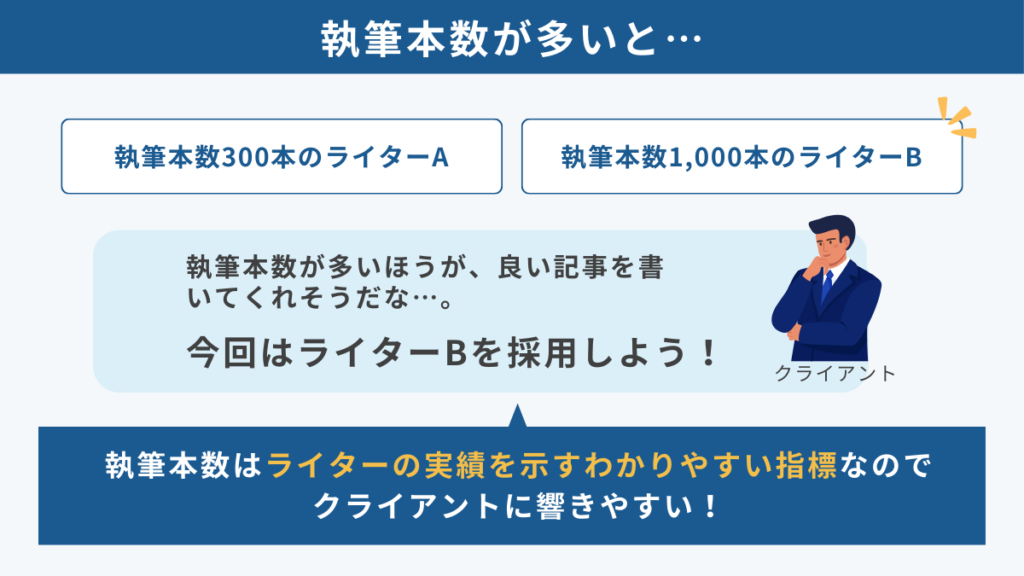

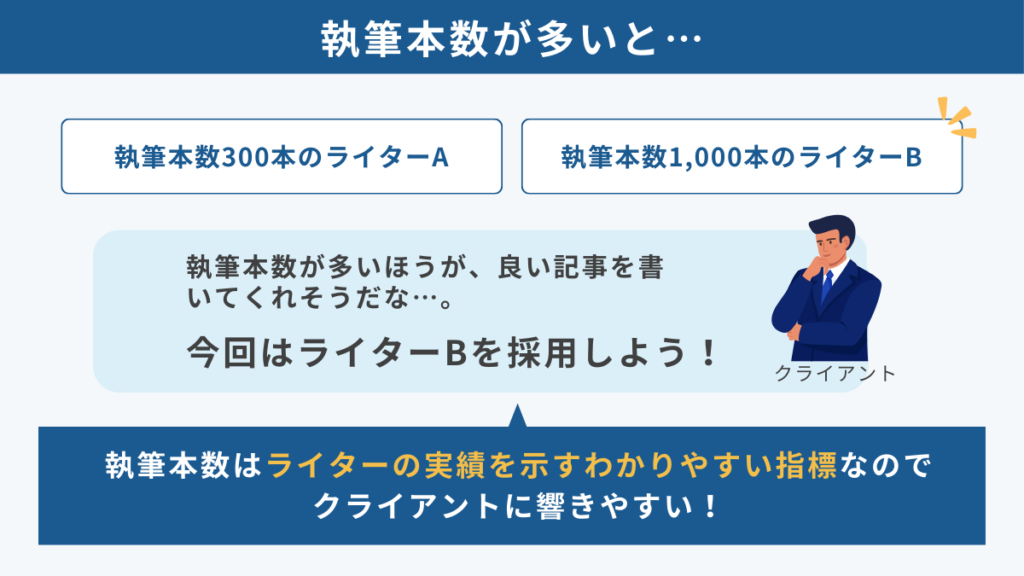

- 執筆本数を増やすことでクライアントからの見られ方が変わる!

- ライターとして活動するうえで、営業力はマスト!

ゆし:今回は、カルゆしの現状報告に加えて、今後の展望や現在の収入などを赤裸々に公開する。Webライターとしてのキャリア形成のヒントにしていただけると嬉しい。

カルロスが取り組んでいること

―カルロスの現状

(再生時間 7:13)

カルロス:最近は時間の8割程度をコンテンツビジネスづくりやコンサルに使っている。僕がやっているコンテンツビジネスの例は以下のとおり。

- Kindle

- noteのマネタイズ

- Tips

- YouTube

- stand.fm(以下、スタエフ)

カルロス:noteでは、新たに先月メンバーシップを始めた。

カルロス:ほかには、コンサル生やコンテンツビジネス関係のZoomで時間が埋まっていることも多い。今はコンサル生が10人いて、月に1回はZoomをするようにしている。

ゆし:カルロスさんは副業なのに、たくさんの活動時間を確保しているのがすごい。

カルロス:僕はできるだけクライアントワークを自分でやらず、チームに振って時間を生み出している。利益率で考えると1年前より低くなったかもしれないが、一番大切なのは時間。

コンテンツビジネスのバックにコンサルがあるので、できるだけコンテンツづくりに時間を割けるように動いている。

ゆし

ゆしでは、YouTubeやスタエフをフロントにしているということ?

一番のフロントはXの発信。

だから、Xは何も知らない人に向けて発信している。

カルロス:ほかにも「Kindleから僕を知った人がコンサル成約」というパターンもあったので、入口はたくさん置くと良い。

たとえば、僕は「カルマーケ」というブログを運営している。カルマーケでは、マーケティング関係やマインドについて書いており、ライターのノウハウは一切ない。

そのため、カルマーケの存在を知っているライターは少ないかもしれないが、情報発信界隈の人からは「おもしろい」と言ってもらえることが多い。このように、ライター以外の人にも刺さる入口をつくっている。

ゆし:入口の多さがすごい。カルロスさんは自身でブログも書いて、noteやYouTube、Kindleなど幅広い場所で発信している。

カルロス:Kindleでは、最近は自分で本を作るよりもサポートがメイン。8月は2冊出版した。

2024年8月に出版されたカルロスサポートKindle

カルロス:この2冊は、どちらも僕のメンターである、ねこ社長(@neko_presi)をサポートして出したもの。さらに、今は10本ほど並行してKindle制作を進めている。

Kindleでは、月に10万円くらいの収入を得るのが目標。でも、これがなかなか難しい。8月はねこ社長のKindleが450部売れた。順位も30位くらいまでいったが、それでも収益は3万5,000円ほど。

僕は出版者からサポート料はいただかず、代わりに印税をもらっている形式。出版者のサービスと顔がつながるように僕がバックエンドの導線を組む。

―カルロスがKindleサポートに力を入れている理由

(再生時間 11:34)

カルロス:僕は「クライアントワークで300万円」といった伸ばし方をするのではなく、「ストック型の収益を得るための仕組みづくり」にリソースを使っている。

たとえば、記事単価で3万円のクライアントワークがあったとする。でも、そのクライアントワークをする時間をKindleサポートにあてたら、3万円は手に入らない。

結果的にKindleから得られる月の印税が2,000円だとしたら、目の前のクライアントワークをとったほうが高収入だった。それでも、僕は月に2,000円入ってくるKindleを取りに行く。

ゆし:短期的な利益で考えると明らかにKindleからの収入のほうが少ないが、どのようなメリットを狙っている?

カルロス:短期的な利益を捨ててKindleに注力する狙いは以下の2つ。

- 収入を底上げさせる

- 不労所得をつくる

カルロス:単純に収入を底上げしたいという狙いがある。Kindle1冊あたりの印税は月に2,000~3,000円と微々たるものかもしれない。でも、1年後に出版したKindleが30冊に増えれば約10万円になる。

ちなみに、僕が以前出版した「医療ライターの教科書」の印税は月に7,000円くらい。出版したKindleの内容によっても、印税に幅はある。

もうひとつの狙いは不労所得をつくること。実際に「医療ライターの教科書」は1年3か月前に書いたきり今は何もしていない。それでも、8月は16部売れて7,000円を生み出している。

このような形でKindleからの収入を10万円や30万円に増やして、本業の給料に相当するくらいの不労所得にするのが理想的。

Kindle1冊あたりの利益はさほど高くはないが、数が増えるほど収入が増えるので、本数をどんどん増やしていきたい、と。

一方で、マーケティングブログの「カルマーケ」は、どんなに長時間かけて記事を書いたとしても1円にもならない。

なぜなら、商品を紹介しているブログではないから。

カルロス:でも、カルマーケは僕の発信の価値を高めてくれる。クライアントワークだけに注力すれば本当はもっと稼げるが、あえて発信の価値を高めたほうが1年後にレバレッジがかかる。イメージとして、カルマーケの記事は僕の分身。記事が僕の代わりにたくさんの人に価値を提供してくれる。

―カルロスが入口の種類を増やす理由

(再生時間 19:40)

ゆし:カルマーケで発信している内容は、Xでもnoteでもできるはず。それを自身のブログで発信している理由や、発信媒体をすみ分ける基準はある?

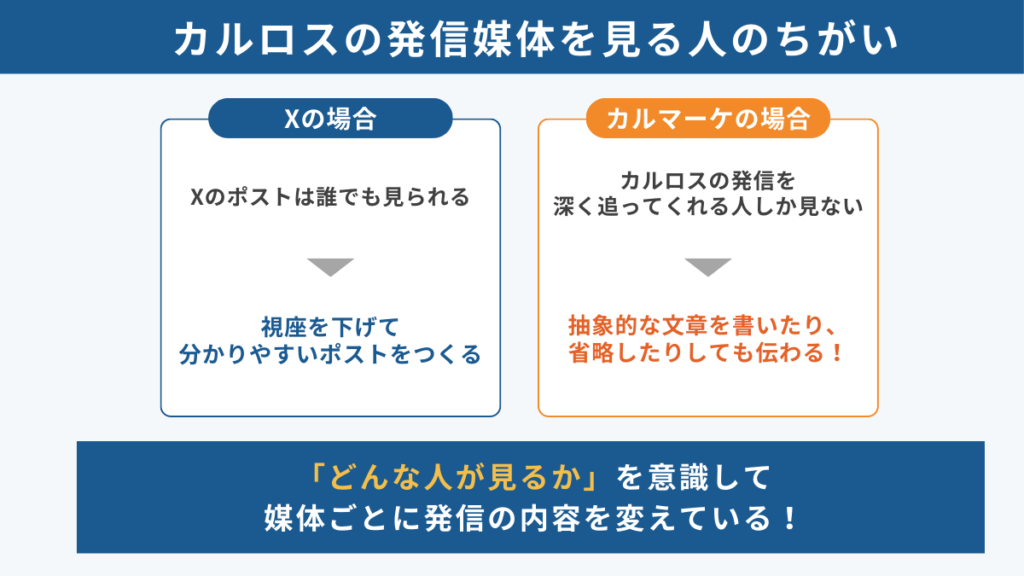

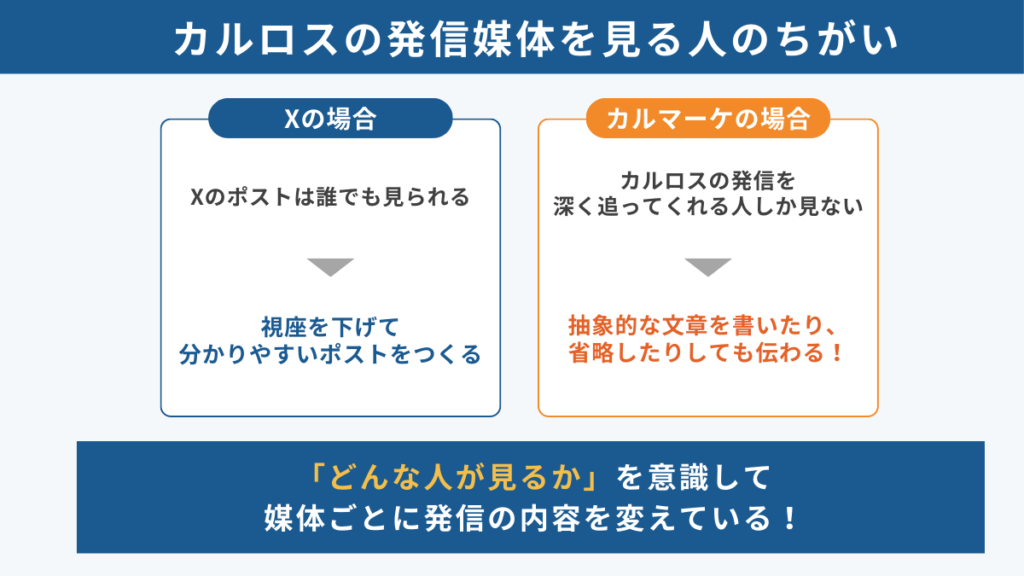

カルロス:僕はSNSを含めて「どんな人が見ているか」を常に考えている。なぜなら、プラットフォームによって、発信を見ている人の属性が異なるから。

たとえば、Xであれば僕のことを好きな人も嫌いな人もポストを見られる。一方で、カルマーケは新しい記事をアップしてもXでは通知していないので、僕を深くまで追っている人しか見られない。だから、カルマーケの読者には表現を抽象的にしたり省略したりしても言いたいことが伝わる。

カルロス:でも、Xでは僕を知らない人も見ているので、カルマーケよりも視座を下げて文章をつくらなければ伝わらない。自分で「めちゃくちゃ良いポストができた!」と思っても、インプやいいねが伸びないなんてこともしばしば。その場合は、伸びなかった理由を客観的に分析するようにしている。

カルロス:noteは完全にマネタイズの実験場。「この値段で置いたらどうなる?」「noteを稼ぐために使ったらどうなるのか?」というテストマーケティングをしている。実験して知見が溜まれば「noteで月に1万円稼ぎたい」という人に教えることができるので。

カルロスさんは最近noteの発信に力を入れている印象がある!

カルロスさんだけでなく、カルロスチルドレンもnoteをたくさん出しているよね(笑)

noteはかなり力を入れている!

なかにはカルロスチルドレンではない人も混ざっているが、そういう人たちが僕の発信を見て「自分もやってみたい」と思う一歩になっているのが嬉しい。

―カルロスのクライアントワークの現状

(再生時間 25:14)

ゆし:コンテンツ関連にリソースの多くを使っているとのことだが、クライアントワークはあまりやっていない?

カルロス:クライアントワークに使う時間の割合は少なくなっているが、継続で依頼されている案件や、継続しているクライアントから紹介された案件は受けている。

また、ランサーズで「10記事キーワード選定から全部やります」という26万円~のパッケージを出しているが、それは2か月に1回程度受注している。

カルロスのランサーズパッケージ

ゆし:ランサーズは自分で営業しなくてもパッケージが勝手に営業してくれる!

カルロス:既存クライアントの案件については、1人ずつディレクターのような責任者を配置して任せている。だから僕自身はもうほとんどディレクションはやっていない。

クライアントワーク過多になると、やりたいことができない。だから、信頼できる人にディレクターを任せている。

利益率は50%を切ることもあるが、クライアントワークを任せることで時間が作れて、その時間で僕はサイト制作などができる。今月はサイト制作の収益だけで本業の給料を超えた。

ゆし:サイト制作はエンドクライアントと1対1でやっている?

カルロス:サイト制作はエンドクライアントと1対1。新規営業はしていないが、受注したクライアントから新たなクライアントを紹介されて、さらにそのクライアントから紹介……、といったように数珠つなぎで受注している。

時間があればサイト制作をもっとやりたい気持ちはある。

本業の時間をまるまるココナラでサイト制作の営業にあてたら、難易度が高いと言われているココナラのプラチナランク獲得も可能だと思うので。

―カルロスの今後の展望

(再生時間 29:57)

カルロス:今後の展望は以下の5つ。

- クライアントワークの安定化

- コンサル生のサービス出品を後押し

- AI × コンテンツビジネスのスクール運営

- 有料コンテンツの量産

- 有料コミュニティの運営

―コンサル生のサービス出品を後押し

(再生時間 30:49)

カルロス:なかでも、一番注力したいのは「コンサル生のサービス出品を後押し」すること。コンサル生は、みんなそれぞれに強みや特徴があるので、それをまとめてサービス化したい。各コンサル生が自身の強みを活かしたサービスを出して、すべてをまとめてパッケージにするようなイメージ。

僕のコンサル生は医療資格保持者ばかりなので、良いパッケージができると思っている。

得意な領域は人によって異なるので、コンサル生がそれぞれ強みを活かしたサービスを出品したらできることが広がると思うが、それを実現させる背景はカルロスさん自身のマネタイズが目的ではない?

僕自身のマネタイズが目的ではない。

なぜなら、マネタイズは自分で完結しているから。

カルロス:そのためにKindleの量産といった不労所得を得る行動をしている。だから、自分で「〇百万円稼ぎたい」といった欲はあまりない。自分の売上を伸ばすよりも「全員を勝たせる」を目標にしている。

―カルロスがコンサル生のサービスに注力する目的

(再生時間 33:14)

マネタイズが狙いでなければ、なぜコンサル生のサービスに一番注力する?

コンサル生のサービス出品に注力する理由は、単純に楽しいから!

カルロス:「こういうサービスがあったらいいな」と思っても、実際にそんなサービスは存在しないこともある。

たとえば僕は「自分が運営するならこうする」という添削サービスの構想があるが、実際にサービスをしている人に「こういうふうにしてください」とは言えない。もし添削サービス運営者にそれを言ったら「自分で作れば?」となる。

このように構想を考えているサービスはたくさんあるが、それを1つずつすべて僕がつくるのは時間的に難しい。だから、強みを発揮できそうな人を後押しして実現してもらう。

―カルロスが構想しているコンサル生のサービス内容

(35:13)

カルロス:具体的に次のようなサービスを考えている。

- 医療ジャンルに特化した初心者向けの添削サービス

- あはき法(※)に特化したサイト制作のテンプレート

- ディレクション講座

※あはき法…あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律の略。施術に関する基準や広告・宣伝に関する規制など。

カルロス:副業をやりたい、自分で独立して何かやりたい、といった人に対して「持っている資格を活かしてマネタイズするためのビジネス」を教えることにやりがいがある。

この考えにいたったきっかけは、先日開催したコンサル生のオフ会。コンサル生に会って、話をして火がついた。

ゆし:個人的にあはき法に特化したサービスがとても気になる。というのも、僕も整体院の方からLPやチラシ制作の依頼がよくあるから。でも、僕はあはき法に詳しくないので受注が難しかった。だから、あはき法に詳しい人は強いと思う。

―クライアントワークの定型化

(再生時間 41:37)

カルロス:「クライアントワークをもっと定型化したい」という気持ちがある。クライアントワークにリソースを割かずにすむように、僕は案件を取る部分だけを担い、実働部分はチームに振る形態の組織をつくりたい。

正直なことを言うと、僕はクライアントワークの記事を自分で書きたくない。Kindleとnoteとカルマーケだけをずっと書いていたい(笑)。

そのためには時間をつくる必要がある。クライアントワークの収益を減らさずに、時間だけを増やしたいので、効率化しなければならない。

サイト設計も門下生に丸投げできるような体制をつくりたい?

現時点でも、キーワード選定などは門下生に案があれば出してもらっている。

その代わりに、キーワード選定に対してフィードバックしたり、案件によってはキーワード選定分のお金を支払ったりすることも。

カルロス:最終的な納品形式に変わりはないが、クライアントには「キーワード選定できますよ」と言って、実際は人に振っている(笑)。

― AI × コンテンツビジネスのスクール運営とは?

(再生時間 44:41)

カルロス:僕がAIを教えるわけではなく、AIが得意な人と組んでやっている。僕がサポートして出版したKindleは、AIでつくったものも。AIがゼロからKindleを書くわけではないが、YouTubeの文字起こしをAIが読みやすい形に直す形。

たとえば、YouTubeでコンテンツを持っている人に営業し、バックエンドの作成から巻き取って集客部分をKindleに置き換え、オールインワンパッケージとして売る。これはKindle出版界隈でよくやられている手法だが、うまくAIを使うと効率的にKindle出版が可能。

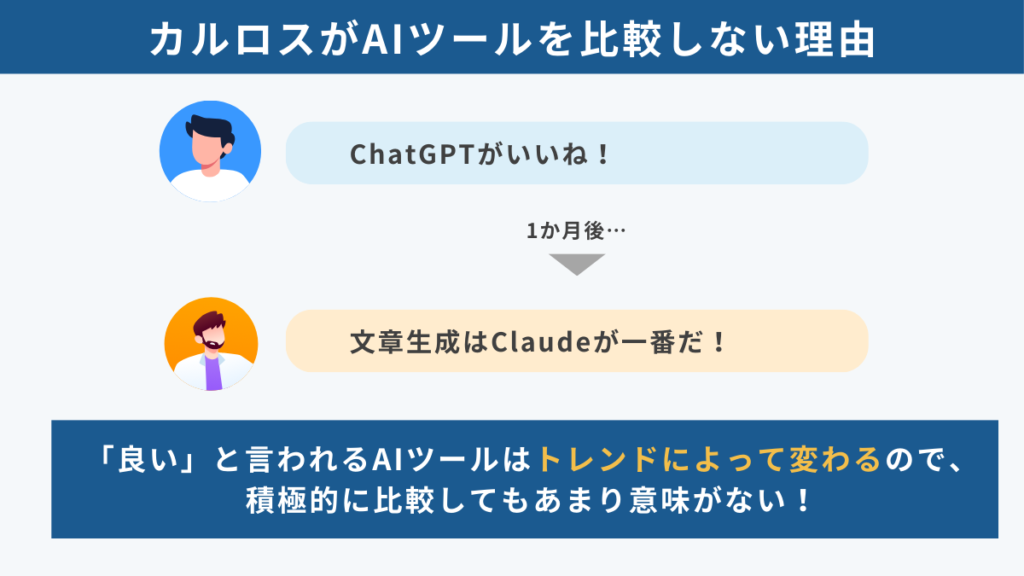

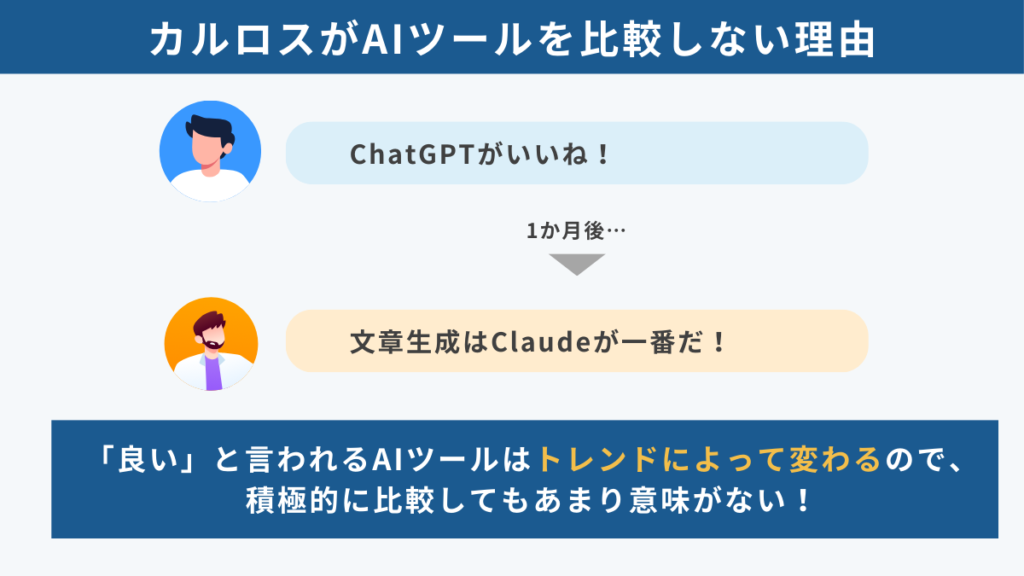

AIのツールは何を使っている?

僕はClaudeを使うことが多く、ChatGPTはほとんど使わない。

カルロス:Claudeを使う理由は、AIアドバイザーの人が作るプロンプトがClaudeのものだから。AIツールにこだわりはないので、いろいろなルールを比較したうえでClaudeを使っているわけではない。

というのも、今AIツールを積極的に比較してもあまり意味がないから。AIはトレンドによって変わっていく。

ゆし:確かに、数か月前はChatGPTが良いと言われていても、時間がたったらClaudeが良くなって、さらにその数か月後には別のAIツールが勧められていることがある。

カルロス:だから、僕は自分でAIを追うのはやめてAIに詳しい人と仲良くなることにした。その人から知識を吸収していくイメージ。

カルロス:SEOライティングで使用する人もいると思うが、AIは実際にプロンプトを使ってみて「どう出力されるか」「プロンプトの一部を書き換えるとどうなるか」といったように、自分で使ってみて考えることが大事。重要なのは、何のAIツールを使うかではない。

だから、僕はAIに詳しい人からプロンプトを教わって、実際に使ってみる。それを使って、Kindle制作に応用する方法を考える。そのうえで、Kindle制作にAIを利用する方法と、これまでの出版経験で学んだコンセプト設計や導線づくりなども合わせて教える講座をつくりたい。

―有料サービス・コンテンツの量産

(再生時間 50:10)

カルロス:面白そうなアイディアを思いついたときは、熱いうちにやったほうが良い。冷めると途中でやめてしまうので。

とはいえ、やりかけになってしまっているコンテンツもたくさんある。たとえば、以前たくさんの人に協力してもらってアンケートをとった血液型のKindleも放置中。

カルロス:僕は「1つを極める」ことがとても苦手。だから、サイト制作を極めようとは思わないし、Kindle出版でもっと上に行きたいといった考えもまったくない。「進めていくなかでうまくいけば良いな」くらいの気持ち。

ゆし:やりたいことがありすぎて、とりあえず思いついたことをどんどんやっていくというマインド。その行動力や精神力、本当にすごい。

カルロス:noteのメンバーシップも「こんな機能あるのか」と思ったことをきっかけに始めた。やればできるのに、やれていない人はたくさんいると思う。だから、やりたいことをやっている僕を見て「楽しそうだな~、俺もやってみるか……」と思ってくれる人が1人でもいたら嬉しい。

普段のカルロスさんの発信は「売上至上主義」のような印象があるが、実際に蓋を開けてみるとそうでもない。

売上至上主義に見えますよね。でも、面白いことに僕のコンサル生に聞くと、僕って意外にお金の匂いはしないらしい(笑)

あえてお金の匂いがするように発信しているつもりが、刺さっていないので狙いが外れている感じはしますが……(笑)

カルロス:実際、僕の発信をビジネス発信界隈の人が見ると「投資の必要性に関する教育が足りない」と思われている。でも、ライター界隈の人が見たら「いつもお金のことばかり言いやがって」って思われているかもしれない。

これは界隈のギャップなので、一歩引いた立ち位置で界隈ごとの考え方を見るのもおもしろい。

ゆしの取り組み

―ゆしの現状

(再生時間 1:01:59)

ゆし:僕が取り組んでいることは1年前からあまり変わっておらず、以下の4つをやっている。

- SEO記事

- 疾患解説記事

- インタビュー

- LP制作

ゆし:「実際いくら稼いでるの?」と思われてる方も多いと思うので、ライター収入の変遷をお伝えする。

僕は副業で2022年2月からライター活動を始めて、1年たったころに月に50万円ほど稼げるようになった。1年2か月で69万円になり、副業開始から2年後の独立1か月目で売上130万円・利益100万円を突破。

ゆし:僕はライティングの外注はしていないが、LP制作のデザインとコーディングは外注しているので、外注費用を引いて100万円というイメージ。独立するにあたって月100万円のラインにのりたかったので、予定どおりではある。

ただ、個人的にはもっと稼ぎたい。今はライティングのみで収益を得ているが、おそらく月に150万~200万円は稼げるのではないかと思っている。ディレクションをしたり、自分の商品を持ったりすれば、さらに稼げるかと。

カルロス:ディレクションは相性がある。ゆしさんの求めるところまでライターが到達できなければ結局修正が必要になって、逆に自分の書く時間を圧迫してしまうケースも。

ゆし:今は利益を重視しているのでディレクションはやっていない。ただ、ライティングとディレクションを両方やるのが僕の究極の理想形。理由は、人の書いた文章を見たいから。

だから、本当はチームを組みたい。チームに4人のライターがいれば4人それぞれの色があるので、次のような発見がある。

- 文章の言い回し

- 表現の方法

- サジェストの入れ方

- 構成の組み方

ゆし:医療コンサル会社さんがアサインしたチームに入れてもらった経験があるが、そのときは複数のライターが書いた記事が見られた。それを見ると、みんなやり方が違うのでとても学びになる。

自分がディレクションをすれば、統括ポジションとしてたくさんのライターの記事を自由に見られる。

加えて、自分の方向性に合わせていくためのコミュニケーションの仕方など、ライティング以外の発見もあるので、僕はディレクションもやりたい。

ゆしさんはすごくライターの仕事が好きなんだと感じた。

僕はライターの仕事が好きなわけではないのであまり共感できない(笑)

カルロス:そもそもクライアントワーク自体が別に好きじゃない。ブログやnoteは自分の頭の中をアウトプットしているだけなので、2,000文字であれば30分かからずに書ける。クライアントワークは苦手ではないが、好きでもない。

―ゆしの今後の展望

(1:11:00)

ゆし:僕は今後やってみたいことが8つある。

- 執筆実績を増やす

- クラウドソーシングで半自動営業の柱をより強固にする

- インタビュー実績を増やす

- LP制作を極める

- ロゴデザイン・Webサイト制作サービスを展開する

- セミナーを実施する

- 自分の商品をリリースする

―展望1.執筆実績を増やす

(再生時間 1:11:40)

ゆし:僕がライターを続ける限り「執筆実績を増やす」のは永遠のテーマ。なぜなら、クライアントがライターを選ぶときの基準のなかで、執筆実績や執筆本数は最もわかりやすいコピーだから。

現時点の累計執筆本数はカウントできていないが、おそらく1,500記事は書いているはず。打ち出し方としては1,000記事としているが、少なく見積もっている。最終的に2,000記事は到達したい。

権威性・専門性をアピールするという観点からも執筆本数を増やしていきたいと思っている。そのうえで、執筆ジャンルをさらに広げたい。

僕の強みのひとつは、医療ジャンルのなかで幅広く執筆すること。これまでに執筆してきたジャンルの例は以下のとおり。

- 医科疾患関連

- 歯科関連

- 美容医療

- クリニック開業

- 医療情勢

- 医師の働き方

- 診療報酬

ゆし:「医療のなかでは全部まかせてください」というブランディングを2年間やってきた。だから、それを突き詰めて、横の広がりや対応領域を増やしていきたい。

特に自由診療はお金を持っているクライアントが多いので狙い目。美容医療や歯科、整形外科など自由診療に携わっているクリニックのライティングは、今後も積極的に狙っていきたい。

カルロス:執筆本数は自信になるが、クライアントがどこまで信用してくれるかはわからない気がする。たとえば、僕がこれまで執筆した本数が1,700記事だったら、プロフィールには「2,000」と書くかもしれない。

執筆本数が300と1,000ではクライアントの反応は変わるもの?

正解はないが、「見え方」は違う!

ゆし:たとえば、クライアントがSEO記事を書いてもらうライターを探していたときに、次の2人のライターがいたとする。

- SEO記事の執筆本数が300本のライターA

- SEO記事の執筆本数が1,000本のライターB

この2人だったら、クライアントの多くはライターBに発注したくなるはず。

ゆし:ライター人口が増えているなかで、今からライター界隈で独自性を見出すのは相当難しい。たとえば、提案文で「エビデンスを重視する」「わかりやすい記事を書く」という強みを押しても、最近はどのライターも同じようなことを書いているのでクライアントに響かない。

となったときに、執筆本数はわかりやすく響きやすいので、シンプルかつ強力な武器になる。実際に、僕はクラウドソーシングで「1,000記事を超える医療ライター」と打ち出し始めてからクライアントの反応が変わった。医療ライターで1,000記事書いている人はあまりいないので、差別化になる。

僕はそもそも量をこなせるライターなので、執筆本数は強みとしてこれからも増やしていきたい。

―執筆本数に対するカルロスの率直な疑問

(1:18:00)

カルロス:ランサーズで「執筆本数2000記事以上」と書かれたパッケージを出している人を見ても、正直僕は何も思わない。なぜなら、執筆本数は裏づけを求められるわけではなく、本人の自己申告を信じるしかないから。

これまでの執筆本数が590記事だったとしても、四捨五入すれば1,000記事になる。そう考えると、執筆本数は差別化にならないのでは?

だから、情報発信界隈では第三者の意見を載せたり、レビューを載せたりする。クライアントから良い評価をもらったときも、文字だけでそれをポストするのではなく、スクショを貼るなど。

執筆本数も裏付けがあればとても有意義だと思う。

ゆし:執筆本数は強みではあるが、それだけでクライアントから選ばれるわけではない。まずは「1,000記事書きました」というキャッチ―なコピーでクライアントの心をつかむのが狙い。心をつかめれば、僕のプロフィールをクリックしてもらえる。

プロフィールに来てもらえばレビューをはじめとした、これまでの僕の評価や口コミが見られる。「執筆実績が1,000記事を超える医療ライター」というキャッチコピーに加えて、高評価が並んでいることで、クライアントに選ばれるライターになれると思っている。

ゆし:良い評価をもらうためには、1記事1記事心血を注いで執筆し、実績をためることが重要。

加えて、クラウドソーシングではプロフィールの書き方やポートフォリオの見せ方も大切。僕であれば、とにかく歯科や美容医療、クリニック開業など網羅的に執筆数をこなしているので「このライター、こんなにいろいろな領域をカバーしているんだ」というインパクトを与えられるようにしている。

さらに、実績としてどんな記事を書いてきたかを細かく記載。僕はプロフィールを見てもらえれば、メッセージを送ってもらったり受注の成約につながったりするような戦略で作り込んでいる。

ゆしのランサーズプロフィール

カルロス:これまで書いたことのない領域の執筆数を増やすことには意味があると思う。たとえば、眼科の記事を書いたことがないならば、低単価でも1度眼科の案件を獲得できればそれを実績として、今後も受注できるようになるから。

でも、すでに経験のあるジャンルの執筆数を量的な意味で増やすメリットが感じられない。

ゆし:たとえば、歯科領域でインビザラインの記事を書いてほしいというクライアントがいたとする。「ゆしさんインビザラインの記事書いたことありますか?」と聞かれたときに、すぐに出せる記事があるかどうかで成約率はかなり違う。

公開案件であっても、募集に関連した実績を提案文に添えられるかどうかで成約率は異なる。記名記事ではなくドキュメントベースであったとしても、口だけで「書けます」と言うよりも実際の記事を提示すれば説得力があるし、ライターの力量も分かるので。執筆ジャンルの多様さはとても強みになる。

そもそも僕がこの戦法をとるようになったのは、医療ライターとして圧倒的に不利だったから!

僕は国家資格を持っていないので、差別化するために執筆本数を増やしたり、対応ジャンルの豊富さで勝負している!

確かに「整形外科だけで200記事執筆しています」と言えば、「このライター、整形外科ジャンルの経験が豊富」と思ってもらえる。

ゆし:だから、対応領域や執筆本数を増やすことはとても重要。

―ドキュメント形式の実績公開の可否は、毎回クライアントに交渉している?(質問者:ゆうかさん)

(再生時間 1:30:22)

ゆし:実績公開できるかどうかは必ず聞いている。もし、できないのであれば「ドキュメント形式であればOKか?」と交渉。

「記名記事がないのが悩み」という相談をよく受けるが、提示する実績はドキュメント形式であっても勝負できる。なぜなら、クライアントはライターの力量を知りたいから。どこのメディアに記事が載っているのかを確認するクライアントもいるので、記名記事も大事ではあるが、ドキュメントであっても力量は測れるので土俵にのれる。

ドキュメント形式の実績も武器になるので、クライアントには公開可否を必ず聞くべき。

―展望2.クラウドソーシングで半自動営業の柱をより強固にする

(再生時間 1:36:00)

ゆし: 僕はクラウドソーシングのなかでもランサーズとココナラに注力している。その理由は、半自動営業が可能だから。

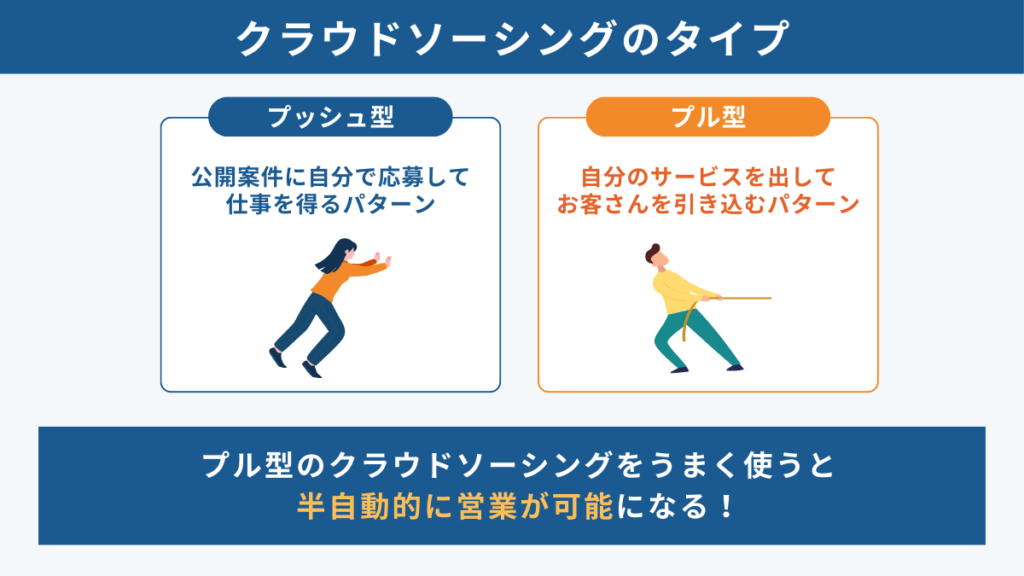

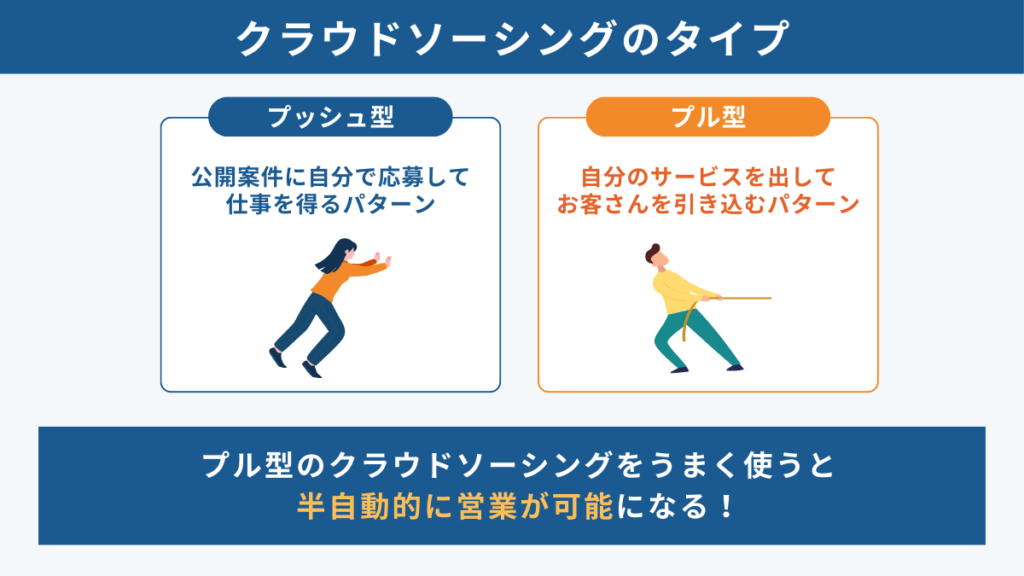

クラウドソーシングには、次の2つの型がある。

- 自分から公開案件を取りに行くプッシュ型

- 自分でサービスを出してお客さんを引き込むプル型

ゆし:ここ2年間の傾向を見ると、プッシュ型は公開案件の数が減ってきているうえに、単価感も下がっている印象。となると、お客さんを引き込むために、ランサーズでパッケージを出したりココナラでサービスを出したりすることが重要。

―ゆしが半自動営業の柱をより強固にしたい理由

(再生時間 1:37:49)

ゆし:理由は以下の2つ。

- リソースが厳しい

- 営業はずっと続けていかなければならない

ゆし:ありがたいことにリソースが埋まってきているので、今は営業に時間を割けない状態。だから、パッケージやサービスに僕の分身となって営業してもらっている。こうしなければ、僕は営業をしながら大量のSEO記事を書く、無謀なスケジュールになってしまうので。

加えて、僕は「営業はずっと続けていかなければならない」と思っている。なぜなら、営業を続けることが売り上げを維持させるために最も重要な要素だから。

インフルエンサーや第一線で活躍しているクライアントワーカーは、「Xやポートフォリオから問い合わせがくるので営業しなくても案件に困らない」という人もいる。それは自分でうまくブランディングしていたり、実績が豊富だったりといった理由なので、素晴らしいこと。

確かに営業しなくても案件が途絶えないのは理想ではあるが、僕がそのレベルに達するのは難しい。

そもそもそこを目指すのは現実的ではない。

ゆし:また、元営業職の持論として、僕は「営業力は営業し続けないと落ちる」と思っている。2024年3月まで10年間営業をしてきたが、僕は社内でもベテランの立ち位置だったので、指導として後輩の営業に同行することも。

後輩の営業を見ると、普段営業をやっているかどうかが顕著に出る。対応の仕方や先生とのやり取りで、声に力が入っていなかったり自信がなさそうな喋り方をしたり、一瞬で分かるので。

一方で、普段からどんどん外回りをしていろいろな病院やクリニックへ行き、先生と会って実践を経験している若い営業マンは、次のような特徴がある。

- 自分の型やトークスクリプトを頭に叩き込んでいる

- 話の展開やヒアリングがうまい

- お困りごとの聞き出しが上手

ゆし:つまり、営業力は日ごろからやっていればスキルが上がっていくが、やらなければどんどん落ちていく。

ゆし:肝心なときに「刺さる営業文が書けなかった」といった事態が起こらないように、ランサーズやココナラの細かいメッセージでもよいので、営業の経験を積み続けることが大切。

―ゆしが営業の大切さを実感した事例

(再生時間 1:40:28)

ゆし:具体的な例をあげると、僕は最近ランサーズの公開案件に応募した。パッケージからの受注がメインになっていたので、公開案件はまったく応募していなかったが、文字単価10円のインタビュー記事案件を見つけて久しぶりに応募することに。

39人の応募者がいたが、結果として僕が受注できた。なぜ受注できたかというと、日々営業をし続けていたから。

直営業はほとんどできていないが、自分の営業力を維持し続けるために、ランサーズで足跡をつけた方やお気に入り登録してくれた方へのメッセージ形式の営業は必ずやっている。

僕は普段から提案文を書いたり、お困りごとがないか問い合わせたりしているので、「こういう提案をしたら相手に刺さるだろうな」という成功体験を多数持っている!

だから、今回の公開案件に対しても、募集要項を読み込んでお困りごとや提案すべき内容が浮かんだ!

ゆし:このように、案件をとるためにも営業力を高めていくことはとても重要。だから、クラウドソーシングをうまく使って、案件獲得と営業力向上を両立させると効果的。

―営業は非効率的?

(再生時間 1:46:08)

カルロス:効率的な面から考えるとどこかに損益分岐点があるので、営業を減らしたほうが利益が多くなるパターンもあると思う。営業力が多少落ちたとしても、時間を優先したほうが良いこともあるのでは?

ゆし:確かに営業は非効率的。でも、だからこそクラウドソーシングを使うべき。

僕自身も直営業はもうほとんどやっていない。その理由は、すごく時間がかかるから。

直営業をするためには問い合わせ先を探したり、ホームページからお困りごとや課題をみつけたり、悩みが顕在化されていないので情報を掴むのが難しい。直営業の提案文を1通作るとなると、1~2時間かかる。

一方で、ランサーズであればクライアントのプロフィールに依頼を検討している内容や、企業名が書かれているケースも。企業名があればホームページが見られるので、プロフィールに書かれていたお困りごとの答え合わせがしやすいし、提案文に反映できる。

圧倒的に直営業よりもクラウドソーシングでの営業のほうがやりやすいので、クラウドソーシングを使わない手はない!

初心者であれば、クラウドソーシングを使って営業することで飛躍的に実力が向上すると思う。

でも、ゆしさんレベルの人がより強固にする必要はある?

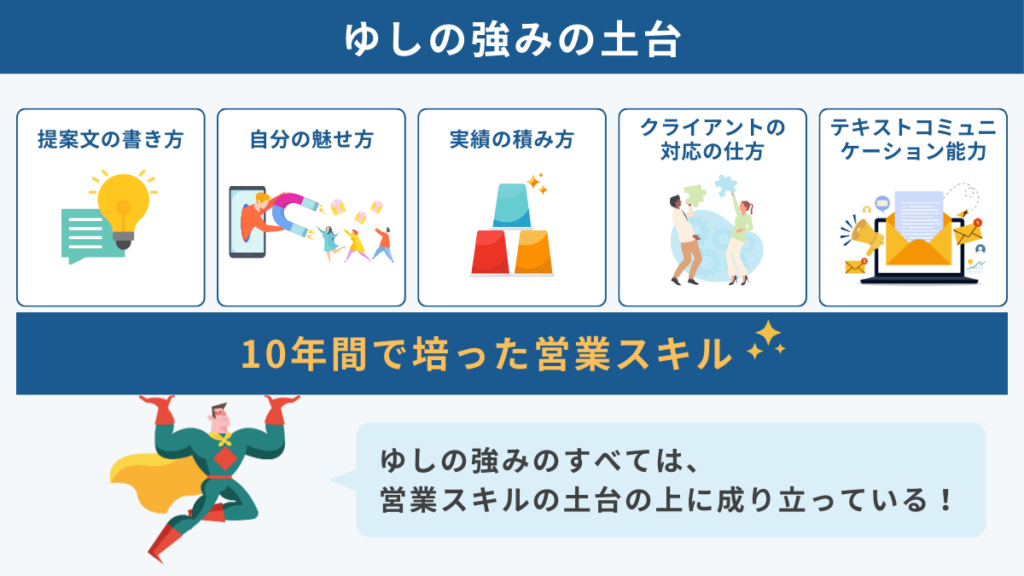

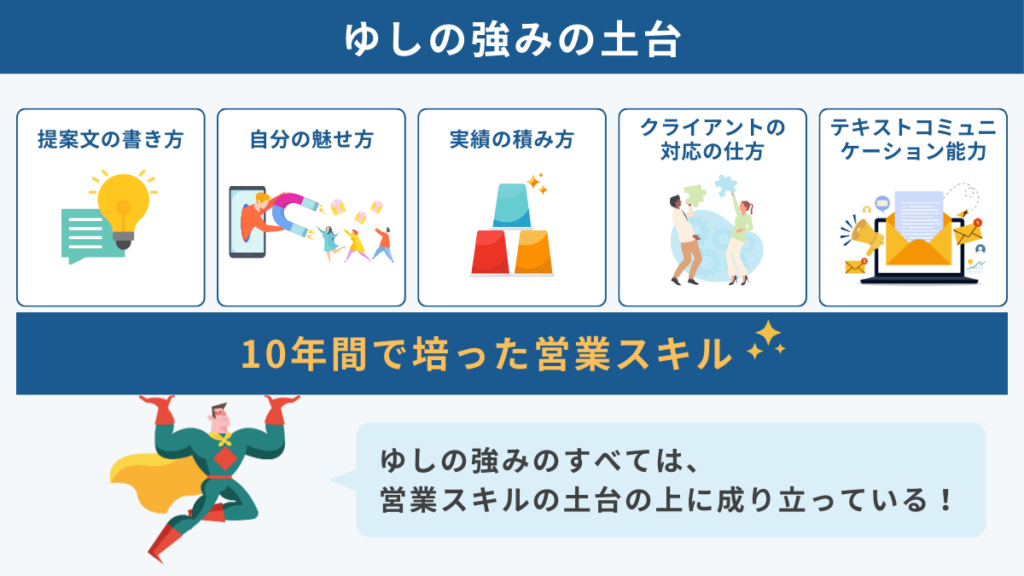

ゆし:営業力はとても普遍的なスキルだから、それさえあれば生きていけると思っている。僕がここまでライターとしてスケールできたのも営業力があったから。医療機器メーカーで培った10年間の営業スキルが土台になっている。以下はすべて営業職の10年間で培った。

- 提案文の書き方

- 自分の見せ方

- 実績の積み方

- クライアントの対応の仕方

- テキストコミュニケーション能力

ゆし:営業の経験がなければ今の自分はいない。だから非効率的かもしれないが、僕は営業力を高めていきたいと思っている。

あとは、ずっと営業畑で生きてきた人間なので、単純に営業力を失うことへの恐怖心もある!

―展望3. インタビュー実績を増やす

(再生時間 1:53:24)

ゆし:僕はインタビューにかなり力を入れている。なぜなら、そもそもインタビューが好きなことに加えて、僕の強みを発揮できるから。さらに、インタビューは単価が高いのも理由のひとつ。

副業時代はオンラインインタビューがほとんどだったが、独立してからはオフラインのインタビューも積極的に引き受けている。副業時代もたくさんオフラインの依頼を受けていたが、平日に東京でのインタビューが多かったので、物理的に断らざるを得なかった。今は平日も動けるし、交通費さえ支給してもらえればどこへでも行く。

ただ、インタビューライターの数が増えてきているので、差別化が大事。僕は医療ライターなので、医療ジャンルのインタビューに絞っている。具体的には、医療従事者に対してインタビューをする立ち位置。

「医療専門Webライターが医療従事者に対してインタビューをして記事を書きます」と打ちだしたら、より専門性や権威性が見出せる。5年、10年やっているインタビューライターがいたとしても、クライアントが「実績数よりも医療知識や現場経験がある人にインタビューをしてもらいたい」と思えば勝ち筋が見えるので。

だから、僕は領域を絞って、あくまで医療のインタビュー実績を増やしていきたい。

インタビューは確かに高単価な傾向があるが、「移動時間や準備時間を考えると、利益率は高くないのでは?」と思うことがある。

インタビュー、めちゃくちゃ稼げます…!

ゆし:最近受けた関東の大学病院でのインタビューは、交通費込みで40万円だった。レアケースではあるが、しっかりとブランディングして、インタビューが得意なことを論理的に提案するとこのような価格を得られる世界もある。

確かに、飛行機代もかかるし、現地に行くまでの電車に乗る時間ももったいない。場合によっては前泊が必要になることもある。でも、時間がもったいないことをわかったうえで、その分お金をいただければ問題ない。

だから、利益が出るくらいの金額をお支払いいただける前提でしか僕は引き受けない。すべてのクライアントが40万円といった金額を支払えるとは思っていないが、僕は利益最大化のために交渉する。

ちなみに、僕は「ちょっと手間がかかるな、難しいな」という案件の見積もりを依頼されたら、けっこう高値で出す(笑)

ゆし:もちろん「予算との兼ね合いが難しく…」とお断りされるパターンもあるが、それはそれで「ラッキー」。なぜなら、仮にその案件を引き受けていたら、かなりリソースが割かれるし、時間がかかっていたから。その案件がなければ、他のSEO記事の執筆やLP制作に時間を使える。

だから、手間のかかる案件を引き受けることになったとしても喜べるような、利益の出る価格を提示している。

―ゆしがオールラウンダーを続ける理由

(再生時間 2:01:45)

そこまで利益が出るのなら、インタビューに全振りしないの?

僕だってできるならやりたい!

本当はセールスライティングに全振りしたい!!(笑)

ゆし:一時期「セールスライターゆし」に改名しかけた時期があったが、セールスライティングに全振りしたときのメリットとデメリットを天秤にかけた結果、「医療ライターゆし」のまま活動している。

「セールスライター」と名乗れば、薬機法関連や医療広告ガイドライン関連のLP案件がたくさん受注できるので、利益最大化という意味では効率的かもしれない。しかし、僕は「SEO記事を基準に売上のベースをつくる」という考え方。そのうえで、インタビューで利益を得て、LPで大きめな利益を稼ぐという方向性なので、土台はあくまでSEO記事。

「セールスライターゆし」になってしまったら、ブランディング的に医療記事案件がとれなくなる。さらに「網羅的な医療記事を書ける」という僕の強みもなくなるので、売上が安定しなくなるおそれも。

ゆし:だから、僕は「医療ライターゆし」の肩書きのまま、インタビューもLPも得意だということを伝えている。

―展望4.LP制作を極める

(再生時間 2:04:37)

ゆし:僕は薬機法や医療広告ガイドラインに特化したLP制作サービスを展開している。制作しているのは、具体的に次のような領域のLP。

- サプリメント

- 医薬品

- 医療機器

- 化粧品

- 再生医療

- 美容医療の施術(シミ取り・レーザー・ボトックス注射など)

- 歯科系(インビザラインなど)

- 眼科系(ICL(眼内コンタクトレンズ))

ゆし:これらのLPは、薬機法や医療広告ガイドラインが絡むことに加えて、医療ライターである僕の強みが活かせる。ただ、セールスライター人口もかなり増えているのが現実。たくさんの教材や講座が出ており「セールスライティングで稼ぎたい」と考える人も多いので、差別化が難しい。

僕は2023年の10月に「セールスライティングをやろう」と思ったが、その時点で差別化が難しい傾向は分かっていた。だから、医療ライターと親和性の高い領域に狭めることに。結果として、とてもうまくいっており、ありがたいことにランサーズを中心にLP案件をどんどん受注して実績をつくっている。

そもそもセールスライティングは、10年20年やっている猛者が当たり前のようにいる世界。ノウハウや経験が違うので、その人たちと勝負しても勝てるわけがない。

だから、猛者たちに勝つために「薬機法に強いセールスライター」や「医療広告ガイドラインに強いセールスライター」といったように領域を狭めて、専門性の高い実績を増やしていきたい!

―ゆしが今後注力したいLPの分野

(再生時間 2:07:54)

ゆし:今後は美容医療のLP制作に力を入れていきたい。その理由は、自由診療なので購買力があるから。お客様がお金を持っているので、LPの単価感も上がりやすいから。

たとえば、湘南美容外科クリニックや品川美容外科クリニックといった大手美容系クリニックのLPを作るとなったら、単価の桁が違う。どうやって接触していくかは画策中だが、あるインフルエンサーの方と提携する話を進めている。

インフルエンサーの方と提携する理由は、僕の知名度が低いから。コネクションがないので、突然大手のクリニックに「LPつくらせてください」と言っても確実に任せてもらえない。

であれば、その領域に強いインフルエンサーの方と組ませていただいて、「良いLPをつくれる人がいますよ」と僕を紹介してもらう展開を考えている。紹介してもらったら「僕は医療ガイドラインの知識が豊富なので、絶対に貢献できる強みを持ってます!スキルを出すのでつなげてください!」と交渉する形。

大手の美容クリニックだと、LPを内製しているところも多いと思う。

単価が高いほど内製したほうがグループ(会社)的には安いので。

内製の傾向は確かにある!

ゆし:最近ランサーズ経由で、割と大きなオンライン診療クリニックから「ピルとED薬の2つのLPをつくってもらえないか」という問い合わせをいただいた。飛び上がるほど喜んで「ぜひやらせてください」と。

僕の強みやできることをアピールしつつ話を進めていたが、結局流れた。理由はまさに、クリニックで内製することになったから。

カルロス:LPを内製するクリニックは増えていく気がする。いちライターが巻き取るよりも内製していく動きになると思う。

ゆし:僕の戦略は医療広告ガイドラインのスキルを使っていくこと。医療広告ガイドラインは年々改変されて厳しくなっている。なぜなら、クリニックがガイドラインを無視した表現や訴求をして患者さんに語弊を与えたり、悪い誘引をしてしまったりしているので、厚生労働省が取り締まっているから。

それに伴って、1年前はOKだった表現がどんどんNGに。大手のクリニックは、厳しくなった医療広告ガイドラインへの対応策として、外部委託しているところもある。医療広告ガイドラインに詳しいライターに「この表現がどうか目を通してほしい」「ちょっと指摘してほしい」といった外部委託をしているケースなど。

それをふまえて、僕が仮にインビザラインのLPを提案するとしたら、以下をかけ合わせた訴求をする。

- 医療広告ガイドラインに沿った正しい記事が書ける

- セールスライティングの知識がある

- SEO記事を多数書いてきたのでインビザラインの知識も豊富

- 10年間の医療営業職経験があるのでセールスマンとしての知見もあり

ゆし:医療広告ガイドラインは超絶難しいので、医療従事者やクリニックの人が100%理解することはできない。LPを内製する傾向は確かにあるが、承知のうえ。正直なところそこは捨てている。水面下では確実に外部委託が行われているので、諦めずに狙っていく。

―展望5.ロゴデザイン・Webサイト制作サービスを展開する

(再生時間 2:15:03)

ゆし:僕自身がサービス展開するわけではなく、ロゴデザインやWebサイト制作に強い人と協業して、僕が営業する形。なぜこのサービスを展開したいかというと、クリニックを開業する人は、まずはデザイン系を依頼するから。特に依頼が多いのはロゴデザイン。

となると、ロゴができるかどうかは非常に重要。ただ、ライターの僕にデザインできるわけがないので、ロゴデザイナーと組みたい。

僕は「お客様のご要望に沿った、思っていることを具現化できるような高品質のロゴを作れます」といった提案をして、はじめの取っ掛かりをつくる!

続けて、クリニックに特化したWebサイト制作者を紹介するなどして「相談したらなんでもやってくれる人」と思われるようになりたい。

ゆし:「質も良いし次も頼もうかな」と思ってもらえると強いので、そこからSEOコラムの制作や、自由診療であればLP制作などにつなげて僕の本領を発揮する。開業したてのクリニックは業者との関係を作れていないので、ロゴ制作をきっかけにいろいろと展開していきたい。

あとはクリニックの承継のタイミングも狙い目。院長先生が高齢になり、息子がクリニックを継ぐといったパターン。承継のタイミングは大きなお金が動く。

なぜなら、リニューアルにともなってクリニックのデザインやWebサイトをガラッと変えるから。承継のタイミングで「親の時代とは治療方針を変える」というクリニックも多い。となると、クリニックのイメージである看板も変えるので、デザイナーを探す。ロゴを刷新したい先生も多いので、深くアプローチしたい。

ほかには、医療マンガや医療系のYouTube動画を作れる人も強い。

その理由は「疾患記事よりも動画のほうがお年寄りにもわかりやすい」と考える医師が増えてきているから!

動画編集ができる人と組んでシナリオは僕が作る形で提案すると、よりいろいろ巻き取れそう。理想論ではあるが、貪欲に狙っていきたい。

―展望6.セミナーを実施する

(再生時間 2:21:37)

ゆし:セミナーは単純に僕がやりたいこと。実は、某Webライター向けスクールからお声がけいただいていて、「ぜひやりたい」と伝えている。というのも、自分の考え方や価値観のアウトプットを今後も続けていきたいから。

そもそも僕は自分の考えをアウトプットすることがとても好き。もちろん、アウトプットすることでマネタイズもできると思うが、それよりも発信したことで喜んでくれたりとか、「役に立ちました」と言っていただけたりするのがすごく嬉しいので、今後も動いていきたい。

―展望7.自分の商品をリリースする

(再生時間 2:22:53)

ゆし:実はずっと前からやりたいと考えていた、Webライター向けの商品構想がある。タイミングの問題でなかなか動けていないが、コンサルもやりたい。理由はセミナーと同じで、僕自身が楽しいから。

僕はWebライターラボというコミュニティに所属しているが、そこでは「ラボトーク」というライターが1対1で話す企画がある。ラボトークでたくさんの方から「現状は〇〇なんですが、△△になりたいんですけど、どう思います?」といった相談を受けてきた。

どうやったらよりスケールアップできるか、どうやったら課題を解決できるか、一緒に考えるのがすごく楽しい!

なにより、実際に提案して成果報告をしてもらえると、とても嬉しくなる!!

ゆし:僕はWebライターなのでクライアントワークが本業だが、このような価値提供の仕方もありだと思っている。クライアントワークは、誰かのお困りごとを丁寧にヒアリングして的確な提案をし、課題を解決することが原則。

コンサルティングも「困っている人がどんな課題を抱えていて、それに対してどのような道を示せば解決するのか」を考えるので似ている。だから、悩んでいるWebライターのコンサルを続けていくと、結果的にクライアントワーク力が育まれると思う。

となると、自分の本業であるSEO記事やLP制作などにも相乗効果が生まれるので、コンサルもやってみたい。

カルロス:正直、僕はWebライターのなかで誰よりも「どうすれば健全なコンサルになるのか」を分かっていると思う。ただ、それをやろうと思ったら「自分の利益を半分に落としてでもやる」くらいの意気込みがないと難しい。

僕は自分のコンサル生に「目先の利益にはならないが、利益を落としてでもコンテンツを作れ」と言っている。とはいえ、クライアントワークはやればやるほど稼げるので、入ってくるはずの利益を自分から手放すのもなかなか難しい。

だから、ゆしさんがどうやって戦っていくのか楽しみ。

そこの解はなんとなくあるので、今後なにかしらの形で発信したい!

―展望8.自分のブログを立ち上げる

(再生時間 2:28:42)

ゆし:いつか自分のブログを立ち上げたい。なぜなら、僕はメディアの立ち上げや運営経験がないことが弱みだから。

ある程度のSEO知識はあるものの、自分のメディアを立ち上げた経験はないので専門領域とまでは言えない。「SEOで1位とりました」と言っても、それはドメインパワーありきというケースもある。だから、1位をとったとしても、正確なSEO知識は測れない。

一方で、カルロスさんのようにサイト制作などをやっている人は、サイト設計やキーワード選定など、土台となる部分からすべて自分でつくっている。僕がこれからも医療専門Webライターとして活動するうえで、SEOは切っても切れない。

だから、いちからブログを自分で立ち上げて「これだけPVとりました」「こういうコンバージョンになりました」といったような、誰でも分かる実績をつくらなければ説得力がないと思っている。

正直腰は重いが、いつかやりたい。

医療ジャンルで執筆するとなると、医療ジャンルのブログでないと意味がない。

でも、医療ジャンルはドメインパワーの影響が強いので、個人ブログでSEO上位をとるのは難しい。

カルロス:医療ジャンルで「SEO分かっていますか?」と問うクライアントの母数は少ないと思うので、個人的にはゆしさんレベルの人がわざわざ自分のブログを作るのは効率が悪いと思う。

もし本当にSEOに詳しくなりたいのであれば、SEOコンサルを受けるのもひとつの方法。

ゆし:利益最大化は自分の命題なので、今後も突き詰めていきたい。

コメント