| 放送日 | 2024年10月13日(日) |

| 話者 | カルロスさん(@carlosnote_) ゆしさん(@yushi_writer) |

| 議題 | カルゆしスペース総集編!全11回を振り返ろう |

- クラウドソーシングは使っても使わなくても正解!

- SNSは、一歩引いて見ると思考が深まるうえに消耗しない!

- 医療ライターは「一次情報=正しいとは限らない」を頭に入れておこう!

- フリーランス最高論は半分正解で半分間違い!

- 提案文作成や営業をするときは相手にメリットをわかりやすく伝えよう!

- 何が自分に向いているかどうかはやってみなければわからない!とりあえずやってみよう!!

ゆし: 今回は総集編ということで、僕とカルロスさんが1年分のカルゆしスペースを振り返って「あの当時こんなこと言っていたけど、今だったらこうする」といった、各回のバージョンアップをお伝えしたい。

カルゆしスペースの裏話

―カルゆしスペースを始めた経緯

(再生時間 11:46)

カルロス:カルゆしスペースを始めた理由は、医療ライターに関する情報が少なかったから。「医療ライターになりたい」と思ったときに、実績を積むにしても、勉強するにしても情報がなかった。

医療ライター向けのスクールはあるものの、情報発信をしている人はいなかったので、僕自身が「自分がやってきたことを発信しよう」と思った。

ゆし:医療ライター向けの発信をしたいと考えるなかで、ゆしと対談しようと思ったのはなぜ?

カルロス:きっかけは、お互い所属していたコミュニティのイベントである「ラボトーク」でゆしさんと話したこと。ラボトークは通常であれば、ZoomやGoogleMeetなどクローズドの場で行うが、僕はゆしさんに「スペースでラボトークしませんか?」と交渉した。

なぜなら、オープンの場で話せば、聞いた人全員がノウハウをもらえるから。

ゆし:2023年夏頃の話ですね。今だから言えるが、スペースラボトークを提案されたときのカルロスさんは「なんかやばいこと言ってきたぞ、この人」という印象(笑)。

公開ラボトークの提案を受けるか迷ったが、当時の僕はスペースの経験がなく、やってみたいという気持ちもあった。だから、勇気を振り絞ってお引き受けすることに。

カルロスさんが僕にインタビューするような形式で、僕がスケールアップしたタイミングやクラウドソーシングで成功できた理由などを聞いてくださった。

ゆし

ゆしその結果、白熱しすぎて時間内に終わらず、次の日も連続でスペースを開催したのは良い思い出(笑)

本業のクリニックの午後診療が始まるから、放射線室に戻らなければならなかった(笑)

ゆし:2日にわたってラボトークしたが、1日目も2日目もたくさんの人が聞きにきてくれた。その結果、カルロスさんからシリーズ化のお話があって、カルゆしスペースが始まることに。

第1回カルゆしスペース

―ゼロからWebライターを始めるならどうする?

(再生時間 24:09)

ゆし:第1回では副業ライターとして高収入を得ていた僕たちが「ゼロからWebライターを始めるとしたら何をするか」というテーマについて話した。僕の当時の回答は「クラウドソーシングを活用する」ということ。

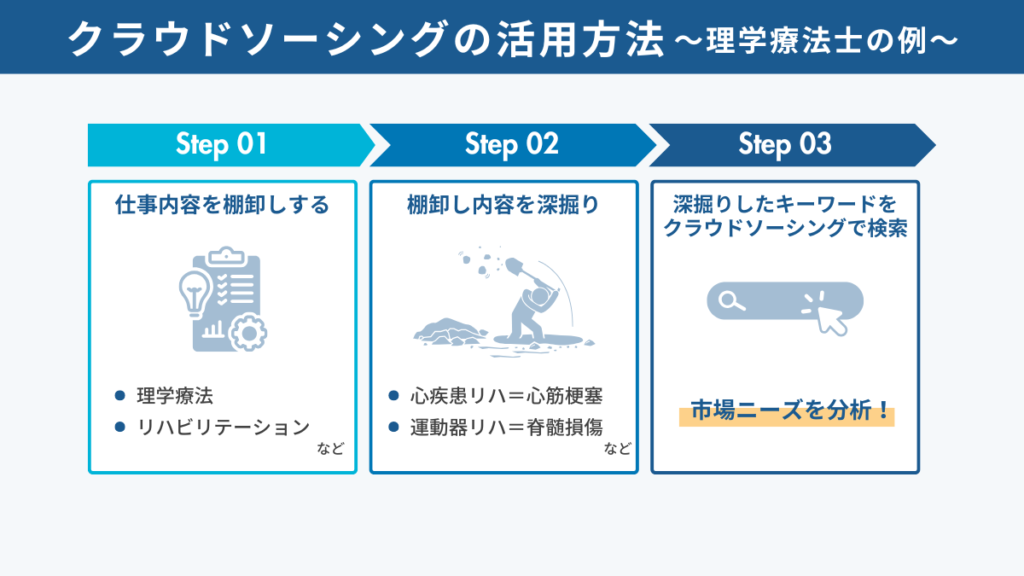

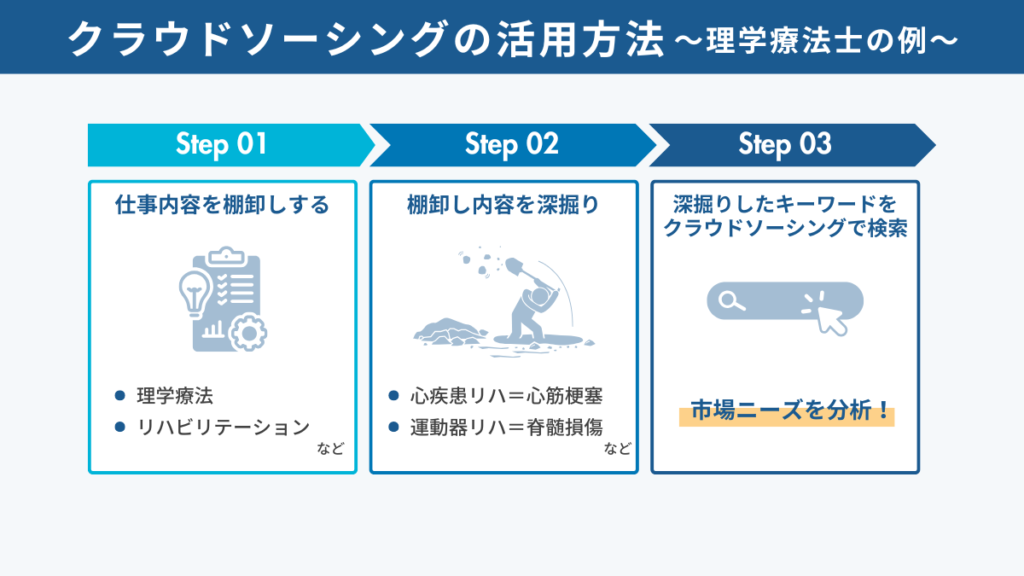

月並みではあるが、今の僕でも同じ回答をすると思う。なぜなら、クラウドソーシングは0→1達成において使えるとともに、情報収集の面でも非常に役立つツールだから。具体的なクラウドソーシングを活用した情報収集方法は以下のとおり。

- 理学療法士としての仕事内容を棚卸しする(リハビリテーションなど)

- 棚卸しした内容をさらに深掘りする(対象疾患である心筋梗塞や脊髄損傷など)

- 深掘りしたキーワードをクラウドソーシング内で検索してニーズを分析

詳しいクラウドソーシングの活用方法はこちらから

ゆし:これをするとどんな分野で募集が多いか、どういう市場ニーズがあるかといった発見がある。クラウドソーシングは公開案件に応募するのが主目的になりがちだが、市場調査ができるので、初心者の0→1達成において最高のツール。

だから、僕が今ゼロからWebライターを始めるならば、クラウドソーシングを活用して自分に需要のあるテーマを分析する。

カルロス:対照的に、僕はクラウドソーシングをあまり使わないタイプ。ゆしさんのクラウドソーシング活用法を愚直に頑張るのが苦手な人は、無理にクラウドソーシングを使わなくてもOK。消耗してライターを辞めてしまうのはもったいないので、まずはやってみる。

ゆし:カルゆしスペースで僕はクラウドソーシングの活用を推奨してきたが、今だからこそ言えるのは「クラウドソーシングは使っても使わなくても正解」ということ。合う、合わないがあるので、クラウドソーシングを使うのが100%正解ではない。事実、カルロスさんはクラウドソーシングをほとんど使わずにここまでスケールアップしている。

カルロス:情報発信のプロ目線で考えると、SNSで「これは良い」「これはダメ」と言われているのは、ポジショントーク。発信の奥に狙いがあって発信している。

たとえば、「ランサーズを使うのが良い」と発信している人は、自分のランサーズ実績を「すごい」と思わせたい人。

ひねくれた見方ではあるが、SNSは一歩引いて眺めてみると思考も深まるし、消耗しない。

SNSでは「自己流は事故る」といった「人から習ったほうが良い論」をよく見かけるが、それはポジショントークというケースもある。

カルロス:だから、クラウドソーシングを使うのが正解かどうかは人によるが、それを自分で考えることが大切。

―超特化はやはり必要?

(再生時間 16:44)

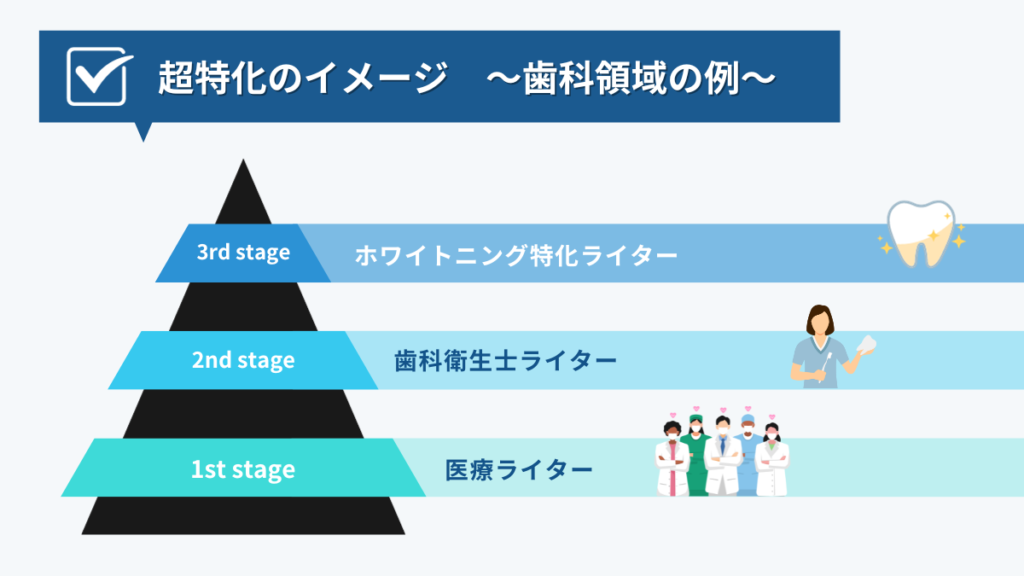

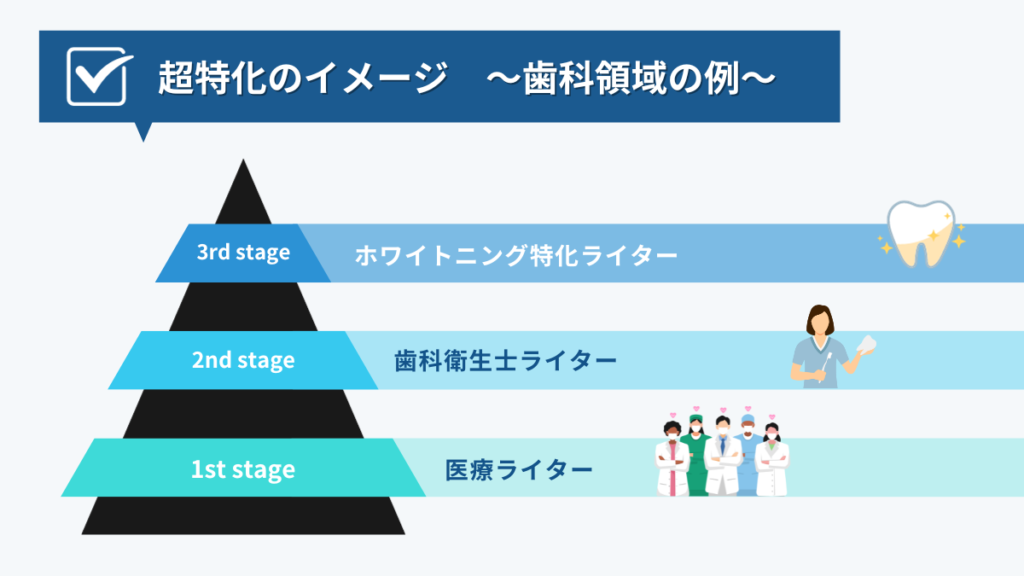

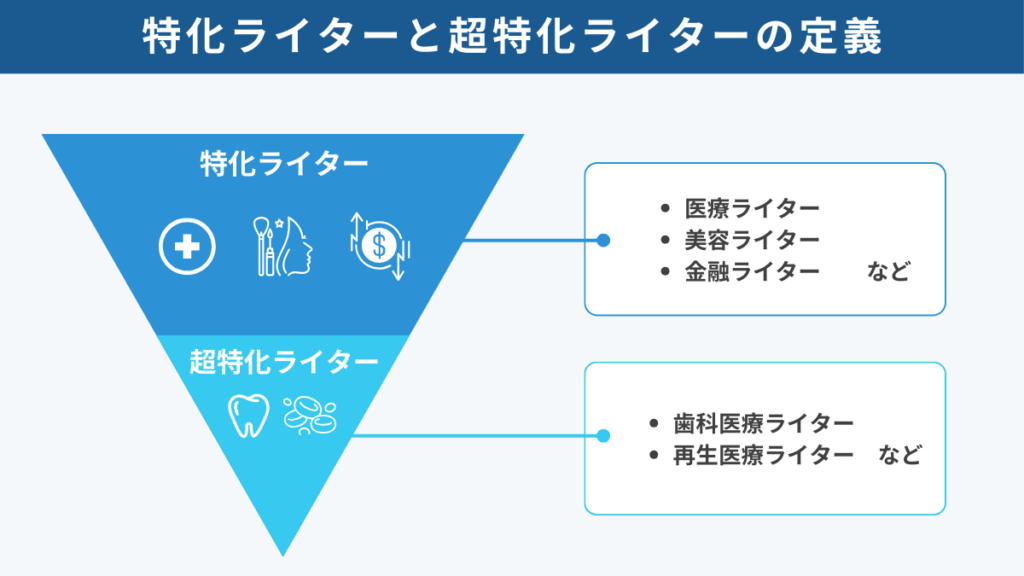

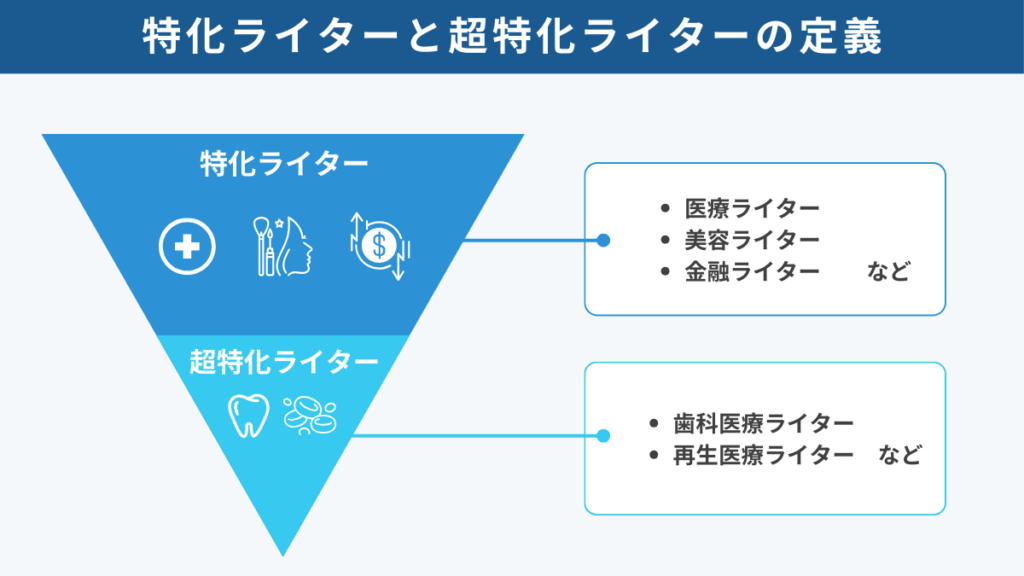

ゆし:カルロスさんは第1回で、自分の職業経験を活かして差別化を図る「超特化」について話している。「医療ライター」や「金融ライターを」などの特化ライターは当たり前になってきているから、超特化するための見せ方を考える必要がある、と。

ゆし:超特化について、今のカルロスさんはどう考えている?

カルロス:やはり「医療ライター」では枠が大きすぎる。

たとえば、看護師資格を持っていたり、勤務経験があったりする人は多い。だから「看護師ライター」はたくさんいる。それならば、さらに特化する必要がある。だから、ソフトスキルで差別化するだけでなく、尖るポイントを考えるのが重要。

他の人との違いを作って「これだったら絶対負けないぞ」というところまで尖らせたい。

超特化について詳しくはこちらから

第2回カルゆしスペース

―医療記事と非医療記事の違い

(再生時間 38:42)

ゆし:医療記事と非医療記事の違いは、カルロスさんから提案していただいたテーマ。次のようなことを話した。

- 医療記事は非医療記事と何が異なるのか

- エビデンスを整理するポイントや担保する方法

- 海外論文の検索方法

カルロス:第2回では医療記事を執筆するうえで大切なことを話したが、実は正解はない。なぜなら、クライアントによって方針は異なるから。

ゆし:医療記事と非医療記事のちがいで、カルロスさんは「わかりやすく説明する」ことを挙げた。たとえば、くも膜下出血の略語は「SAH」だが、「SAH」という単語だけを述べるのではなく「くも膜下出血とは何なのか」を添えると良い、と。

医療記事は特に専門用語が多くなるので、そのまま掲載するのではなく、捕捉説明を入れると読み手は理解しやすい。医療記事を読むのは必ずしも医療従事者とは限らず、患者さんが読むケースも往々にしてある。だから、良い医療記事にするためには、専門用語を羅列するのではなく、わかりやすくかみ砕く必要あり。

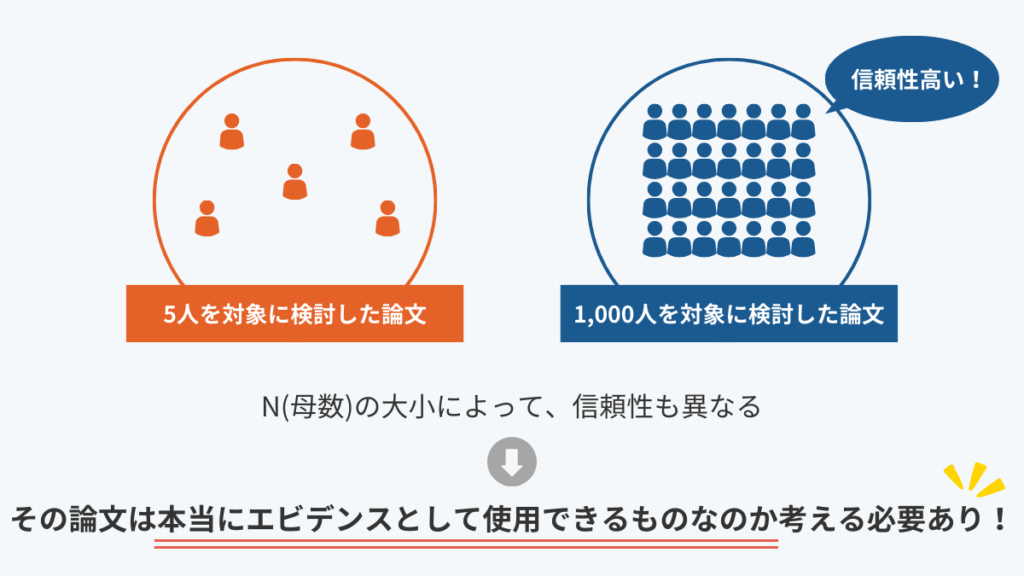

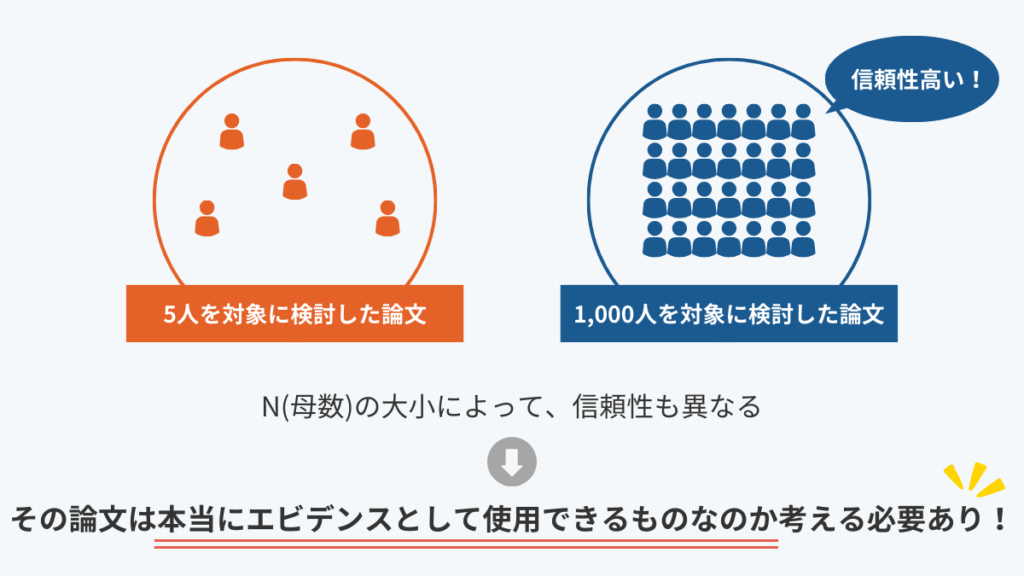

カルロス:僕は今、医療記事に特化した添削サービスを作っているが、その過程で「一次情報=正しい」ではないことに気づいた。医療記事は執筆するうえで「一次情報が必須」とよく聞くが、一次情報が必ずしも正しいとは限らない。

たとえば、論文をエビデンスとしてつけたとしても、その論文の母数が1か1万かで信ぴょう性は違う。だから、思考停止で「エビデンスは論文をつけておけばOK」と思っている医療ライターは危険。

ゆし:確かに医療ライターは「論文が正である」という固定概念を抱きがち。

カルロス:「一次情報=正しいとは限らない」を頭に入れておけば、使用すべきエビデンスを判断できる。

―薬機法管理者とYMAA個人認証は執筆にあたって必須?

(再生時間 47:22)

ゆし:非常によくされる質問だが結論、YMAA個人認証は取ったほうが良い。というのも、もはやYMAAを持っていない医療ライターのほうが少ないから。

YMAA個人認証はWeb上で30~60分程度のテストを受けて、基準点を満たせばとれる簡単な資格。合格後のYMAAマークも税込み6,600円(※2024年10月現在)で発行できる。マークを発行すればポートフォリオやクラウドソーシングでも掲載できるのでおすすめ。

かつ、YMAA個人認証は薬機法だけでなく医療広告ガイドラインの領域も含まれているので、医療ライターに使えるスキルを簡単に示せる資格の一つ。だから、YMAAは迷わず取得すべき。

一方で、薬機法管理者はおすすめしない。なぜなら、薬機法管理者を取得する前に実績数を重ねるべきだから。そもそも医療ライターは国家資格を持っている人が多いので、まずはそれを武器に実績をたくさん獲得することが大前提。

もちろん、取得すればいろいろな副次的効果があるが、薬機法はとてつもなく難しく深い専門領域。普段の執筆をこなしながら薬機法を学ぶのは現実的ではない。

本当に取得したいのであれば、執筆数を減らして勉強に専念しなければ厳しい。だから、国家資格を持っているのであれば、自身の資格にコミットした記事を書くほうが良いと思う。

国家資格所有+ある程度稼働時間を確保できる人が、クラウドソーシングや直営業をしっかりやれば、薬機法管理者を持っていなくても月20~30万円は到達できる。

僕が薬機法管理者を取得した理由は、国家資格を持っていなかったから。光るスキルを手に入れなければ、他のライターに勝てなかった。加えて、副業の時点で月50~60万円は達成していたので、次のステップに進むために他の人が持っていないスキルを取得した。

薬機法管理者は僕も持っていない。

お金は払ったが、試験を受けていない。そろそろ受験資格が失効しそう(笑)

もったいない!(笑)

今の僕に薬機法管理者はいらないかなって…(笑)。

ゆし:どれだけ稼ぎたいか、どのレベルに到達したいかも、薬機法管理者を取得するか否かに重要なポイント。平均的に月50~60万円稼ぎたい人ならば必要な可能性があるスキル。

だから、まずは自分の得意領域の記事をしっかり書き、クライアントにアピールできる記事をひとつひとつ獲得していく地盤固めが大切。薬機法管理者の取得はおいおい考えればOK。

YMAA個人認証と薬機法管理者に関する話はこちら

カルロス:取得すべきか否かは薬機法に関わる仕事をやりたいか、やりたくないかにもよる。「薬機法関連の仕事は面倒くさいからやりたくない」という人も一定数いるので。

そもそも薬機法の知識が必要な医療記事はさほど多くない。単価が高い仕事を狙うと必要になってくるが、実際に僕が持っている月70~80記事で薬機法知識が必要になるものはほとんどない。

とはいえ、次のようなジャンルでは医療記事であっても医療広告ガイドラインの観点で訴求が求められる。

- 美容

- 歯科

- オンライン診療

カルロス:医療記事を書くうえで必要な医療広告ガイドラインの知識は「医療従事者であれば当たり前」なことが多いので、1回YMAA個人認証試験を受けて、頭に入れておけばOK。

第3回カルゆしスペースの振り返り

―カルロスが考える「できるライター」

(再生時間 1:05:28)

ゆし: 第3回は「仕事があふれるライターの共通点」 ということで、カルロスさんがやりとりしてきた「仕事ができるライター」の条件を教えてもらった。カルロスさんが当時あげていた「仕事ができるライター」の条件はこちら。

- 修正が少ない

- 進捗状況が一瞬でわかる

- 構成を見たときにリサーチ量がわかる

カルロス:当時あげた条件ももちろんだが、今は構成から入稿まで任せられるライターを重宝している。その理由は、とにかく僕自身の仕事量を減らすように動いているから。

対応範囲が広ければ広いほどありがたい。アイキャッチを作成したり、キーワード選定をしたりしている人も。なかには、ライターの採用まで任せている人もいる。

エンドクライアントとのやり取りは今も僕がやることが多いが、それ以外についてはできるだけ任せたい。

以前は僕が構成チェックや原稿チェックをすることが多かったが、最近ではほとんどない。

自分がクライアントワークをしなくても回る仕組みづくり、素晴らしい!

カルロス:「キーワード選定や、サブディレクトリにサイトを作りますよ」と言えると、チーム内だけでなくエンドクライアントから見ても仕事ができるように見える。

ゆし:クライアントも安心感を得られるし、新たな発注にもつながる。

―ゆしが考える「できるライター」

(再生時間 1:10:53)

ゆし:僕は第3回でカルゆしスペースの議事録を担当している遠藤たまこさんについて話した。

ゆしが見積額の2倍を支払って仕事依頼した話はこちら

ゆし:当初、たまこさんは「自分のインプット用に作りました」と、公式LINEにドキュメント形式で議事録を送ってくれたが、それを見たときの衝撃は忘れられない。

見出しがつけてあったり、要約が入れてあったりと体裁が綺麗に整えられたクオリティの高いものだった。カルロスさんにも共有したところ、毎回WordPressで記事化することに。

たまこさんに依頼して「できる」と思ったポイントは、こちらが言ってないことも進んでやってくれたこと。

- 図表作成

- 会話の中で何気なく言った参考となるサイトのリンク設定

- 見出し部分にスペースの再生時間の記載

ゆし:リスナーが見たときにわかりやすいように、かつ僕らのことも考えて記事を作ってくれた。クライアントワークは発注者が「こうして欲しい」と考える希望の一定ラインがある。

しかし、単純にそのラインを満たすだけでなく「こうしたらもっと喜ぶだろう」「もっと役に立てるだろう」といったもう一歩を想像して動けるのがクライアントワークの本質。クライアントワーカーは、そこまで考えられるとより良いパフォーマンスができるようになる。

―クラウドソーシングが生み出す「価値」

(再生時間 1:32:14)

ゆし:ライター界隈では、「ブログは資産性がある」と言われている。なぜなら、自分が寝てる間にもお金が入ってくる、不労所得の一面があるから。一方で、僕はクラウドソーシングにも「お金を生み出す力」があると思っている。

僕が実際に使っているクラウドソーシングは以下のとおり。

- クラウドワークス

- ランサーズ

- ココナラ

ゆし:これらのうち、ランサーズとココナラは「半自動集客」ができる。パッケージやサービスを出品できるので、プル型の動きができるから。

クラウドワークスのように公開案件に応募して案件を勝ち取る形ではない動きが可能。直営業をしなくても自分のスキルや得意分野をアピールできるので、半自動集客というプル型営業ができるようになる。

実際に僕は、半自動集客で次のような案件を獲得している。

- 大手企業のメルマガ執筆代行:600文字・手取り1万円(文字単価16円)

- インタビュー案件:5,000文字・手取り10万円(文字単価20円)

- 大手企業の記事LP執筆:3,000文字・手取り3万円(文字単価10円)

ゆし:公開案件に応募したり直営業をしたりしなくても、このような単価感の案件をクライアントから直接依頼してもらえる。プル型営業ができると単価が上がりやすいので、ぜひ使っていただきたい。

プル型営業をするうえで大切なポイントは以下の3つ。

- 実績数

- 評価コメント

- クラウドソーシング上の最高ランクを取得する

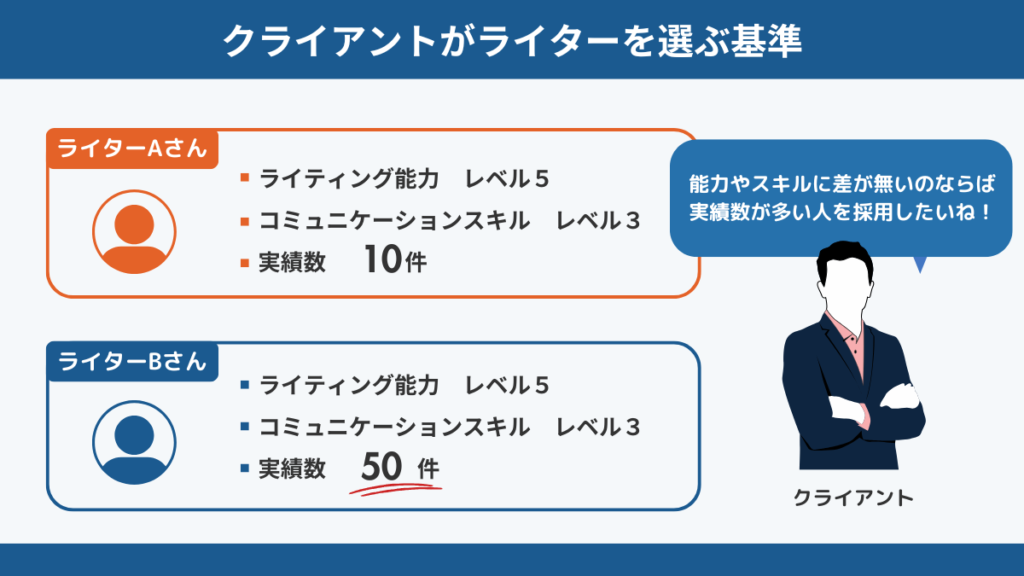

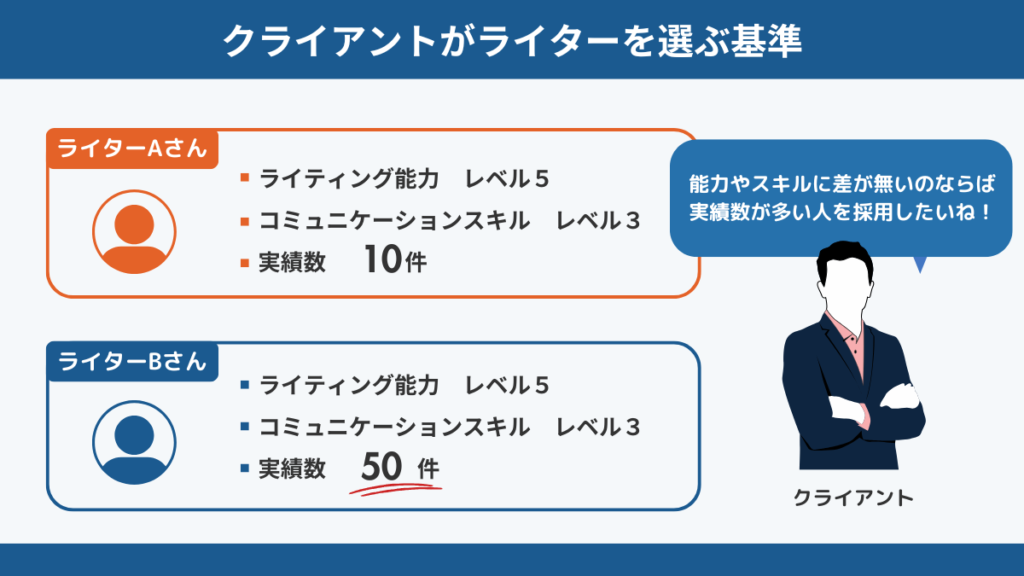

ゆし:たとえば、実績10件のAさんと実績50件のBさんがいたとき、ライティング能力やコミュニケーションスキルが同じであれば、実績数の多いBさんのほうが選ばれやすい。なぜなら、クライアントにとって実績数は安心材料だから。

ゆし:加えて、「評価コメント=ライターの口コミ」なので、高評価の人のほうが選ばれる確率は高い。良い口コミをためつつ、クラウドソーシング上の最高ランクを獲得すると弱者が強者になれる。

「クラウドソーシングの価値」に関する詳細はこちら

ゆし:カルロスさんのようなクラウドソーシング外で大活躍している強いライターが、今からクラウドソーシングで無双しようと思っても難しい。なぜなら、どんなに実力があってもクラウドソーシング上の実績がなく、ランクも低いと障壁になるから。

これは、当時も話したが今でも本質的な話だと思っている。

だから、弱者でもコツコツ頑張ってクラウドソーシング上の実績を増やし、ランクをどんどん上げていけばカルロスさんのような強者にも勝てるので、クラウドソーシングを上手に活用してほしい!

クラウドソーシングは見せ方で「すごそう」と思わせられる。

たとえ実力がなかったとしても、見せ方次第。

ゆし:まさにそのとおり!クラウドソーシングは、弱者を強者に見せる錯覚を作るツールとしても使える。

第4回カルゆしスペースの振り返り

―専業ゆし VS 副業カルロス

ゆし:第4回のテーマは「Webライターは専業でやるべきか、副業でやるべきか」。当時の僕はまだ会社員で副業の立場だったが、専業ライターになることが決まっていたので専業の立場で話した。

実際に専業となった率直な感想は、「フリーランスってめちゃくちゃきつい!」ということ。

理由は、売上を安定させるのが難しいから。取引者数をある程度持っていたとしても、売上の上下変動はある。A社からは今月は1~2記事の発注、B社は1記事ももらえない、一方でC社は5~6記事依頼されたといったように、月ごとに依頼してくれる記事数に増減がある。

Xなどで「好きな時に好きな人と働ける!フリーランス最高!!」といった思考を見るが、これは半分正解で半分間違い!

ゆし:僕自身、今は単価感や波長が合わなければお断りするので、「好きな人と働ける」のは本当。医療機器営業時代は、あたりのきつい先生に対してもニコニコしながら対応しなければいけなかったので、会社員時代は考えられなかった世界ではある。

働ける相手や仕事を選べるのは確実に専業のメリットなので、フリーランス最高思考は間違いではないが、続けていくにはとても厳しい世界。だから、専業と副業どちらが良いか悪いかではなく、人それぞれ。カルロスさんはいまだに副業だが、副業のメリットもたくさんあると専業になって思っている。

カルロス:やりたい仕事だけでなく、やりたくない仕事も一定数やればフリーランスの仕事を安定させられると思う。ある程度の金額まではえり好みせずに依頼のあった仕事を愚直にやって、それ以上はやりたいことをやっているような気がする。

フリーランスで安定している人は、やりたくない仕事もやって「安定させている」のではないか。

ゆし:クライアントワーク10割で体育会系思考の人は、そういう思想でやっているかもしれない。でも、それは「フリーランスはやりたくない仕事もしないと安定しにくい」ということなので、売上を伸ばすためにはどんな仕事でも全部拾っていかなければならない苦しさがある。

自身の生活スタイルややりたいことによって専業と副業どちらが合っているか、これからフリーランスになる方がいるのであれば第4回のリアルな感想も見ていただきたい。

カルゆしリスナーの専業・副業に関するリアルな感想はこちら

カルロス:やり方はいろいろある。一気にキャッシュを貯めて、サイドFIREのような形を実現すれば、やりたい仕事だけをやっても月15万円程度の収入で生活できる。

僕自身も、今はこの先20年間で入ってくる給料を先に稼ごうとしている状態。加えて、今はクライアントワークで入ってきたお金の20~30%を使って、ストック収益に移している。達成できたら本業は辞めるかもしれない。

第5回カルゆしスペース

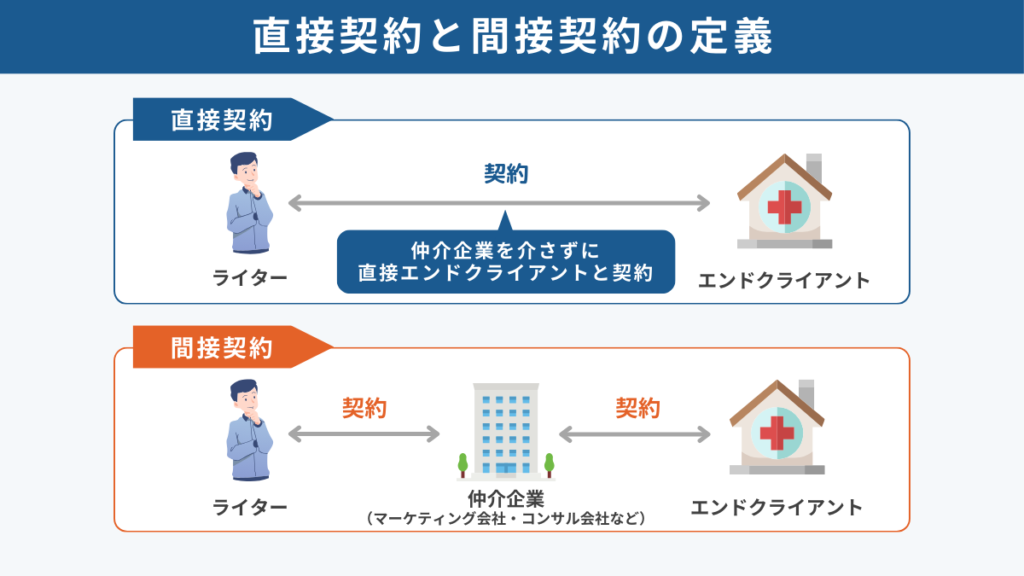

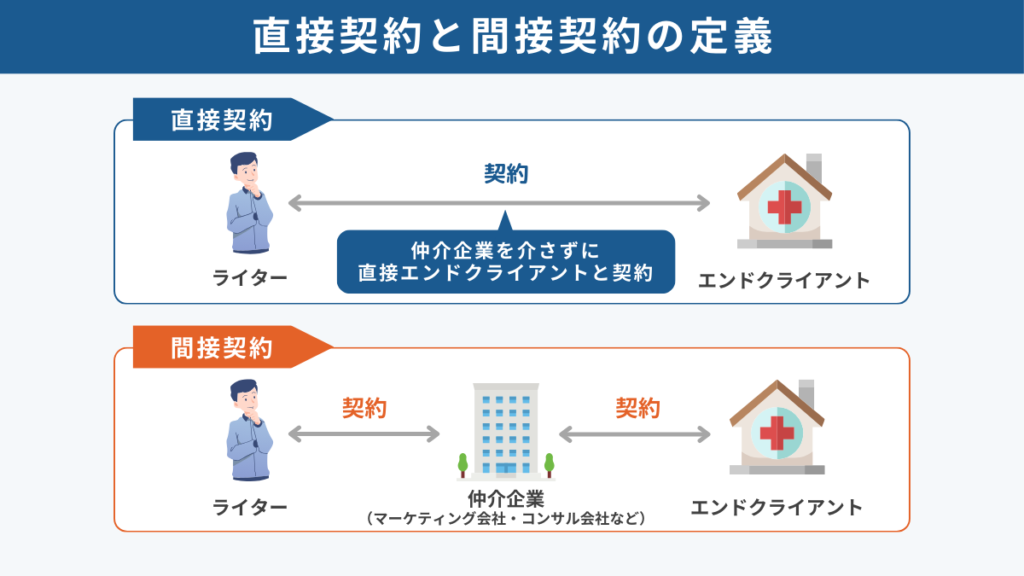

―直接契約 VS 間接契約

―直接契約のメリット・デメリット

(再生時間 1:50:55)

ゆし:当時のカルロスさんは、直接契約のメリットを「エンドクライアントと同じ階層でやり取りをすること」と言っていた。エンドクライアントの心を掴めれば、長くお付き合いできる、と。

カルロス:直接契約では、エンドクライアントと近い位置にいるので先方から「こういうことをやりたいのだが、どうすれば良い?」という抽象的な話をされる。

ほかにも、契約しているエンドクライアントとは別のクリニックが「SEOメディアを立ち上げるので協力してもらえないか」といった相談をされることも。

カルロスが考える「直接契約のメリット」について詳しくはこちら

カルロス:直接契約は、求められるものが大きくなる。これはメリットでもありデメリットでもある。正直なことを言うと、求められるものが大きい仕事が増えるのは面倒。

単価は高いし、受ければ100万円や200万円が一気に入ってくるが、責任も大きい。だから今は、エンドクライアントから少し離れているほうが気楽だし、言われたことをやるほうが楽な人もいるのだと分かった。

発想するのが得意な人と、すでに発想されたものを積み上げるのが得意な人がいるので、どちらが向いているかは性格による。

当時の僕は直接契約を推していたが、今だから言えるのは「全員が僕のやっていることをまねしようとしないほうが良い」ということ。

誰にとってもベストな道ではない。

直接契約は、エンドクライアントと間に誰かを挟まずにやり取りできるのがとても強い。

一方で、「あれもしてくれ」「これもしてくれ」と言わると、疲弊してしまうリスクもあるから一長一短!

―間接契約のメリット・デメリット

(再生時間 1:56:04)

ゆし:間接契約のメリットは、次のような力を持っている企業と組めること。

- 医療広告代理店

- 医療コンサル会社

- 医療マーケティング会社

ゆし:力のある企業と仕事をすると、ひとつの企業から複数の案件をもらえるケースがよくある。僕自身も、ひとつの企業から眼科領域・産科領域・ペット医療領域などの記事をいただいた。

力を持っている大手企業だと取引先がとても多いので、実績を増やすフェーズにおいて間接契約は強い。いろいろな案件をもっているので、打合せ段階で自分のスキルや強みをしっかりアピールしておけば、結果的に仲介業者さん経由で複数のエンドクライアントと契約できることも。

仲介となるマーケティング会社やコンサル会社とがっちりスクラムを組めるのはひとつのメリット。

とはいえ、間接契約にもデメリットはある。それは、「仲介業者にとっては僕は単なるライターのひとりでしかない」ということ。記事の質が悪かったりレスポンスが悪かったりといったネガティブ面が露呈すれば、簡単に契約を切られてしまう。

それを見越して、しっかりとパフォーマンスをすれば、選ばれ続けるライターになれるが、切られるリスクはゼロではない。

ゆしが考える「間接契約のメリット」について詳しくはこちら

ゆし:一方で、直接契約は「代わりがいない存在」になれる。経営層とつながるのは難しいが、クリニックにとって「カルロスさんに頼むしかない」という状況になるので、大きな案件も任せてもらえるし、新たなクリニックの紹介につながる。これは直接契約ならではの強み。

カルロス:経営層と直接契約をする手段として確度が高いのは、クリニックのマーケティング上で関わっている人とつながること。僕自身はXで発信している人とつながって、その人がコンサルで入っているクリニックを偶然紹介してもらった形。

カルロス:クリニックもマーケターは絶対に入っている。ただ、Xなどで「医療 マーケティング」と検索しても見つからないので、オフの場でつながりに行くしかない。運的な要素もあるので、狙ってつながるのは難しい。

ライターのいない集まりに行ってみると、ライターとしての自分の価値が高いので良いかも!

LPの例でいうと、デザイナーのコミュニティにライターが行くということ!

ゆし:デザイナー界隈ではライターを探している人がたくさんいるので、自分のスキルをアピールすれば依頼してもらえるケースが多々ある。自分と同じ職種の人が行かない集まりに行くのがポイント。

ライターとして今後生き残る方法を考えたときに、SEO以外に次のようなスキルが必要となってくる。

- インタビュー

- LP制作

- LINE構築

- ホワイトペーパー

- Kindle制作

ゆし:とはいえ、これらを全部ひとりでできるようになるのは難しい。それならば、スキルを持っている人と協業すれば、クライアントのためにもなるので良いのではないか。

カルロス:それもひとつの考え。ただ、僕は各スキル90%のプロを揃えるよりも、1人で全部75%できる人になったほうが、見せ方次第で幅広く案件を取れると思っている。

自分のスキルが75%であっても、クライアントの期待値を超える成果物であれば、クライアントにとっては100%になる。そこをうまく突いているのが僕のサイト制作。「サイト制作を本業としている人のように工程に手間をかけない代わりに、ホームページを20~30万円かけずに制作します」というケースを巻き取っている。

これも性格によって向き不向きはあるが、オールラウンダーとして立ち回れる人だったらやってみると良いと思う。

―特化ライターと超特化ライターに関するカルゆしの考え

(再生時間 2:07:59)

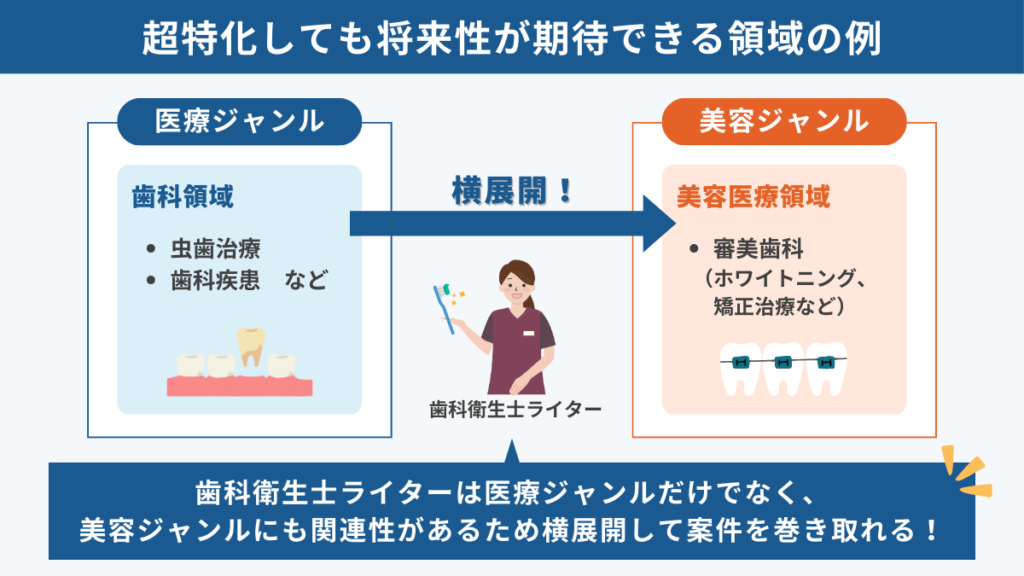

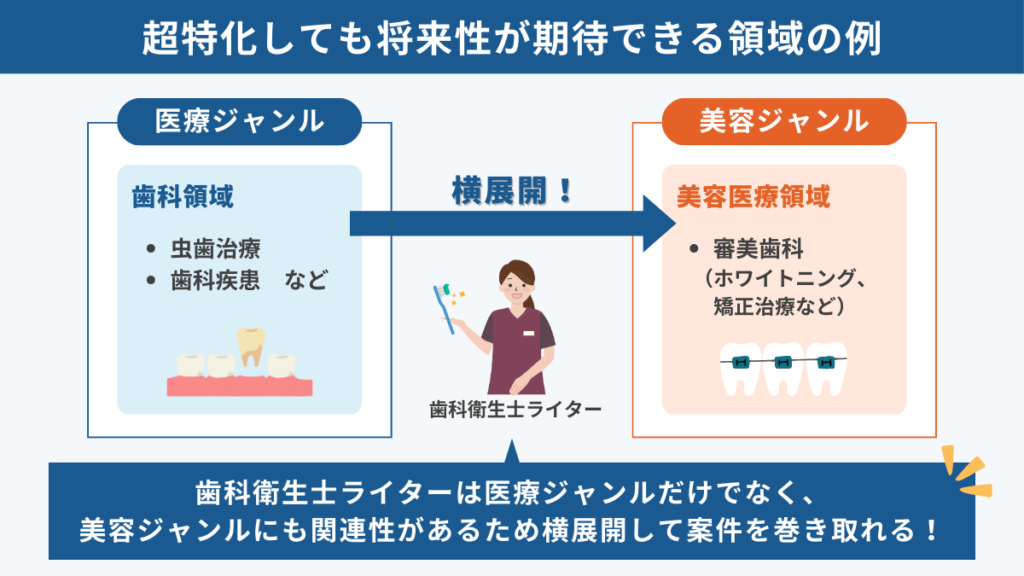

ゆし:僕は「医療ライター」という特化ライターであり続けることを推していた。なぜなら、「歯科衛生士ライター」など自身の強みを細分化しない「医療ライター」であれば、歯科医療やクリニック開業、診療報酬改定など幅広いジャンルの案件を取れるから。

カルロス:僕は超特化派。SNSをどう使うかにもよるが、「放射線技師ライター」と名乗っていたとしても、提案文で自分のできることを述べれば、放射線技師に関係のない看護師転職などの案件も取れる。

僕はいまXのアカウント名に「ライター」の文字すら入れていないが、ランサーズでライター案件を取ろうと思ったら取れる。

ゆし:肩書きを何も書かないという前提であれば、超特化はアリだと思っている。ただ、放射線技師ライターが美容医療案件を取るのはめちゃくちゃ難しい。単価にもよるが、美容ライターとしてやっている人と、放射線技師で美容医療も書ける人であれば、確実に美容ライターが採用される。

確かに、提案文の言い方や見せ方を都度変えていけばある程度は調整できるが、超特化に踏み切ってしまうとブランディング的に提案文の効力を発揮できないことも。だから、僕は「医療ライター」でとどめておくか、カルロスさんのように何も肩書きを書かないほうが良いのではないかと思う。

カルロス:「医療ライター」だけだと何に詳しい人なのか分からない。言い換えれば、何にも詳しくないと思われる可能性もある。

だからこそ、医療ライターとして「歯科医療300記事書きました」「AGA記事300記事書きました」といったように、実績をためることが大切!

その論は医療ライターではなく、放射線技師ライターであっても同じ。

放射線技師ライターと名乗っていても「AGA300記事執筆」の実績があれば一緒。

ゆし:僕はクライアントと契約する際に僕を見つけてくれた方法を必ず聞くが、クライアントは発注するライターを探すとき「医療ライター」と検索するパターンが圧倒的に多い。となると「医療ライター」と名乗っているほうがメリットが大きいと思う。

かつ、やはり「放射線技師ライター」と名乗っている限り美容医療分野などとの関連性は結び付かない。これはイメージの問題であり、発注者の思想にもよるので一概には言えないが、「医療ライター」でいるからこそ成立する切り口もある。

カルロス:エンドクライアントの温度感や理解力にもよる。Xでは「放射線技師ライター」と書いたとしても、クラウドソーシングでは「医療ライター」と名乗っても良い。

ゆし:超特化ライターの利点は、尖らせれば尖らせるほど0→1達成において強いということ。

たとえば、歯科衛生士の仕事のなかでホワイトニングに携わってきた人であれば「ホワイトニングライター」と名乗る。歯科医療のなかでもホワイトニング案件は多いので、実績がなくても「ホワイトニングの記事は誰よりも詳しく書ける」といったブランディングが可能。

ゆし:もしホワイトニングライターに超特化して活動していくうちに、横展開に行き詰まるようであれば「歯科衛生士ライター」に変えると良い。

特化ライター VS 超特化ライター の詳細はこちら

第6回カルゆしスペース

―ゆしが考えるXのポストの方向性

(再生時間 2:34:30)

ゆし:僕はときどき「無双している」と言われることがあるが、そう思われる理由はXでネガティブな内容を一切投稿しないから。実際に投稿している内容例は以下のとおり。

- クライアントからの評価

- 勉強していること

- 成功体験

ゆし:ポジティブな発信をしていると、クライアントから前向きで頑張っているライターという印象を持ってもらえる。このような投稿の方針にしたのは、ゆらりさん(@yurarigurashi)のポストを見たのがきっかけ。

ゆし:ときどき次のような投稿を見かけるが、僕はわざわざそのようなことをポストしなくても、褒められたことやポジティブなことだけ言っておけば良いと思っている。

- クライアントに切られた

- テストライティングに落ちた

- 営業が全然うまくいかない

カルロス:発信のプロ目線で考えても、このようなマイナスのポストをする必要はない。Xの投稿をはけ口にしたい気持ちは分かるが、見た人からあまり良い印象は抱かれないから。

ちなみに僕は、そういうポストをする人はミュートしている(笑)

もちろん僕だってテストライティングに落ちたり、営業がうまくいかなかったりすることはたくさんある!

ゆし:誰しもが経験することだし、いろいろな境遇の人がいるが、自分の理想とする未来を実現するためには前向きにやり続けるしかない。

ゆしの「やるしかない理由」はこちら

―カルロスの「失敗」の捉え方

(再生時間 2:42:17)

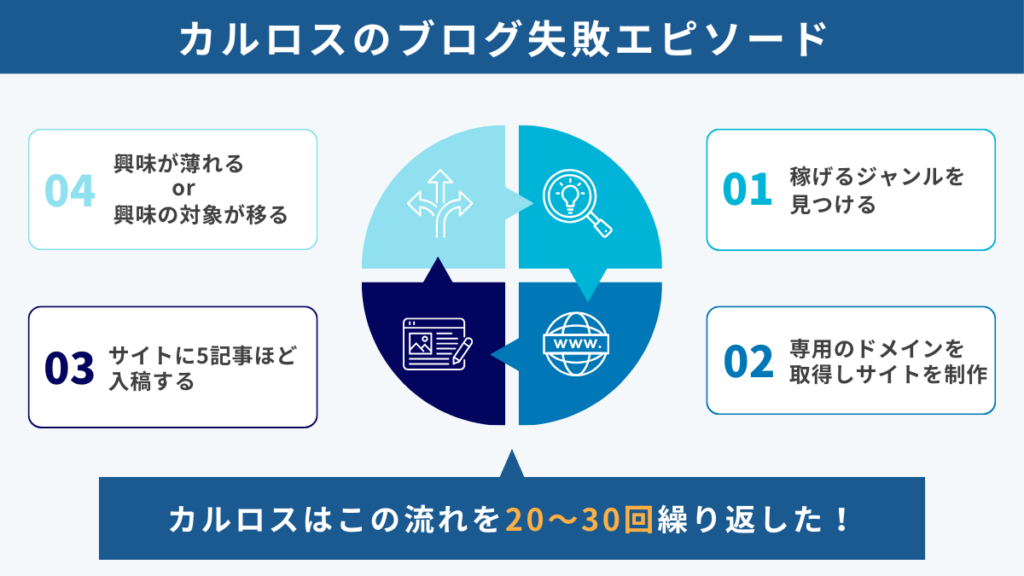

カルロス:クライアントワークをしている人と情報発信をしている人では「失敗」の捉え方が異なるが、失敗エピソードをプラスに変えて学ぶと良い。僕自身もブログで何度も失敗しているが、そもそも一切失敗しておらず一発目でうまくいった人の話は面白くない。

カルロス:100回失敗してたどり着いた過程の話に価値がある。なぜなら、失敗こそが共感を生むから。だから、僕はそこに値段をつけて売っている。

ブログで芽が出ない人に「カルロスさんもブログでは1円も稼げなかったけれど、ライターを始めたら大成功できたのか」といった、理想の未来を見せられれば僕のコンテンツは売れる。

ゆし:確かに、成功ばかりしている人は「眩しすぎでついていけない」と思ってしまう。自分の失敗談や寄り添う部分を見せると、発信についてきてくれる人も多くなりそう。

第7回カルゆしスペース

―案件獲得するときに考えるマネタイズポイント

(再生時間 2:56:03)

ゆし:第7回では「最初は無料でも引き受けよう」というマインドについて話した。

カルロス:僕自身もサイト制作は無料で請け負うことも。でも、サイトを作ったら次のステップとして記事を入れなければならないので、そこを巻き取るなどしている。

ゆし:僕はこの「無料戦法」をやったことはないが、破壊力抜群の戦略だと思っている。なぜなら、クライアントにとってマイナスのリスクがないから。

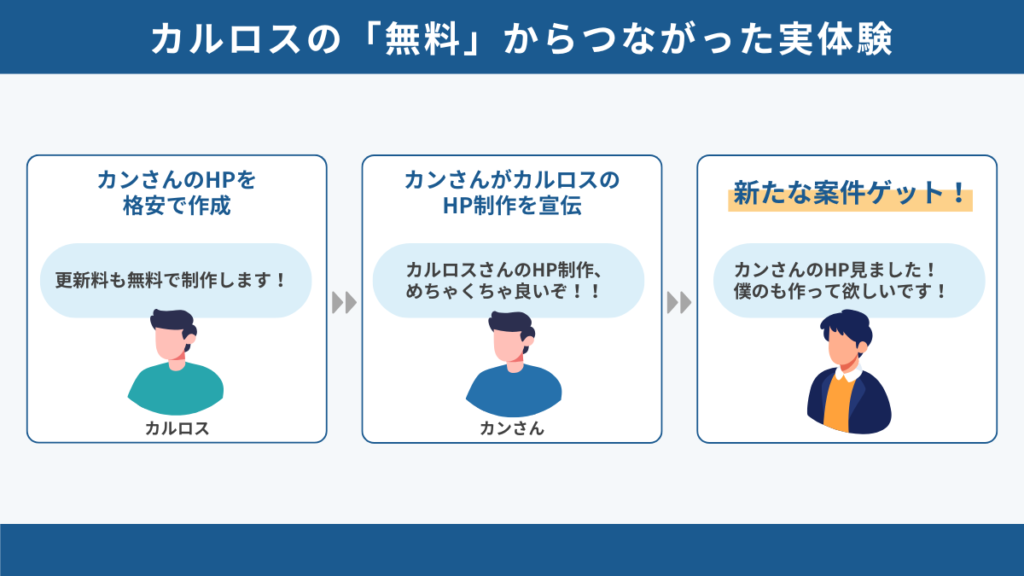

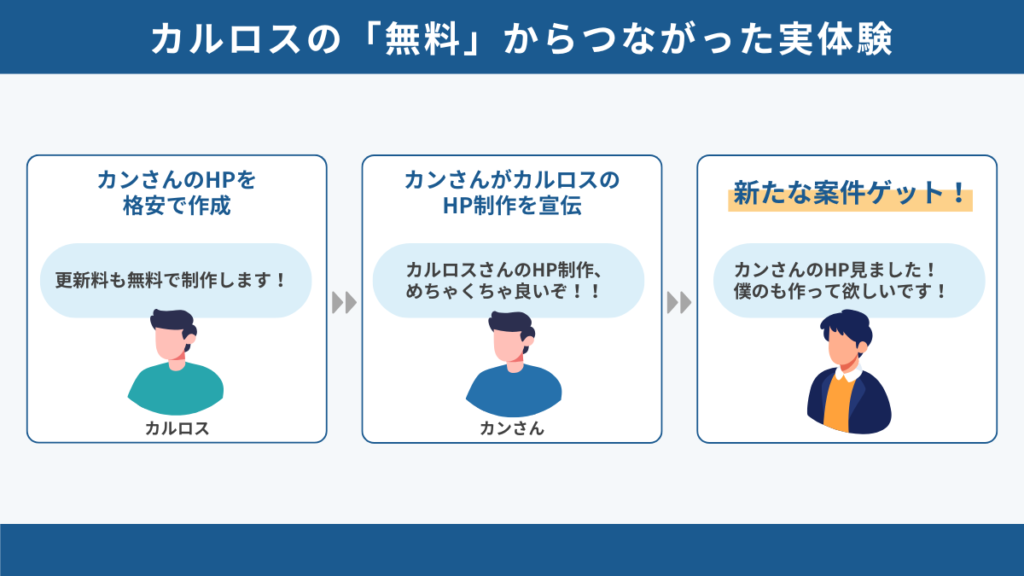

カルロス:カンさん(@ebook_kan)のホームページも格安で作ったうえに更新料もとっていないが、いつも僕のホームページ制作を宣伝してくれる。すると「カンさんのホームページ見ました」という人から新たな依頼が入る。

カルロス:「Kindle制作やりませんか」DM営業するときも、無料のパターンが多い。印税は入るものの、逆に僕が原稿料を支払うパターンもある。僕が無料でKindle制作を引き受ける理由は、「〇〇のKindleを手掛けた人」になれるから。

キャッシュポイントの回収が奥にあればあるほど破壊力が出てくる。極端な話ではあるが、1か月後に元が取れなくても10年後に元が取れたらOK。とはいえ、僕が「元をとる」ことを考えずにできるのは、本業の収入があるから。専業の人が無料戦法をやると精神衛生上よくない。

一方で、僕は仮に副業の収益がゼロになっても生活はまったく変わらないから、利益度外視で挑戦できる。

だから、副業の人にこそ無料戦法にチャレンジしてほしい!

0→1達成だけでなく、1→5へのステップアップや「この領域の実績をつくりたい」というパターンでも、無料戦法は効果を発揮するのでおすすめ!

「無料戦法」の詳細はこちら

第8回カルゆしスペース

―カルロス・ゆしの文字単価の価値観

(再生時間 3:11:31)

ゆし:カルロスさんは第8回で「文字単価という概念もういらなくない?」と話していたが、今もその考えは変わらない?

カルロス:今でも僕は「1円から2円に上がる」といった文字単価交渉の発想はない。なぜなら、最初からマックスの金額を提案しているから。「はじめは1文字1円で入って、のちのち単価アップしてもらう」という考え方が分からない。

ゆし:カルロスさんはランサーズのパッケージでも手数料分を上乗せした価格で販売している。「クラウドソーシングは手数料が高いから…」と敬遠する人がいるが、カルロスさんのように手数料や消費税も含めた金額で提示すれば解決できるので、大事な考え方。

ちなみに、僕が考える文字単価をキャリアアップさせるコツは「早い段階から文字単価を高く出す」ということ。文字単価5円の案件を一度引き受けると、気持ち的に5円以下の仕事は受けたくなくなる。僕は1文字4円以下で仕事を受けるスパンがとても短かった。

自分の求める単価感が初期から高かったので、必然的に報酬がどんどん上がって、月に稼げる金額も上がっていった。文字単価を提示するラインは大切なので、強気で提示するのも重要なポイント。

なかには、リソースがなくて断るために高い金額で提示したら通ってしまったという人もいる。

それは僕もよくある!

あまりやりたくない仕事のときもかなり高い金額を提示するが、それでも通ってしまうことも…(笑)

カルロス:稼ぎたい目標金額が月30万円、月50万円といったようなざっくりとした数字しかない人がほとんどなので、そこを明確にすると自分軸で値付けができる。ちなみに僕は、月に2万円稼げる窓口を15個つくるのが目標。

―1円から2円へのスケールアップ方法・看護師編

(再生時間 3:19:37)

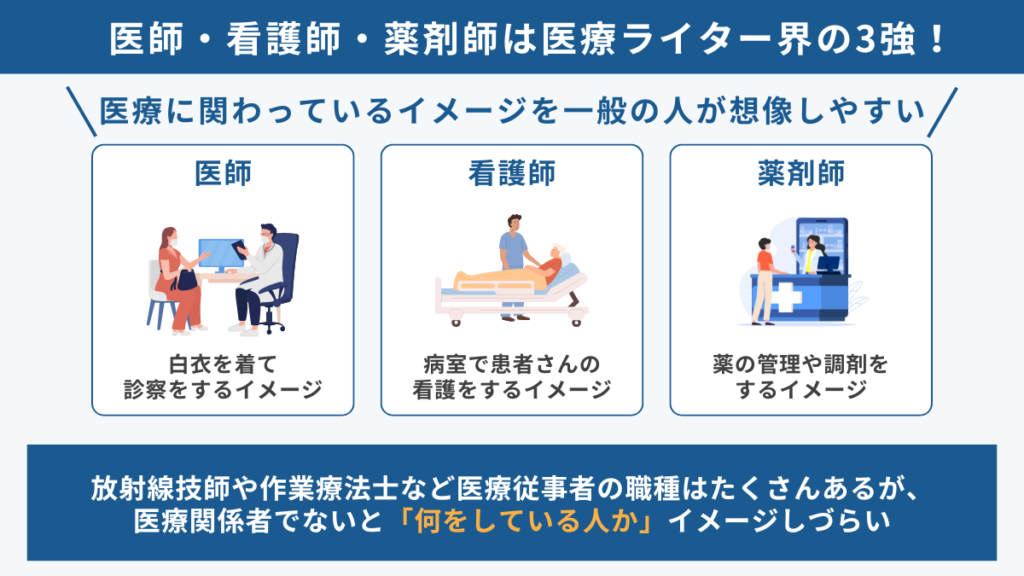

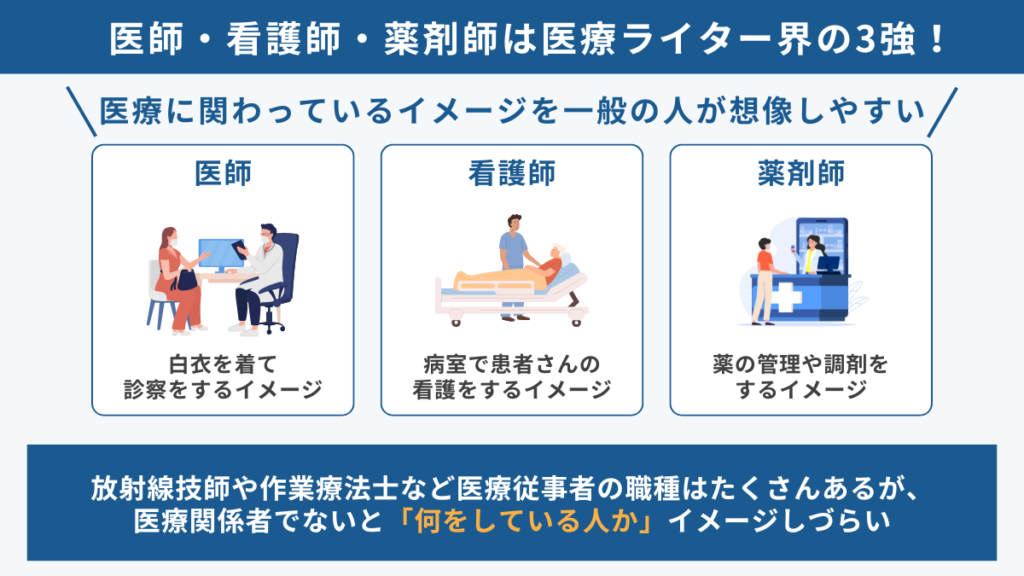

ゆし:第8回では事前に看護師として働くリスナーさんから「文字単価1円→2円へのスケールアップ方法」について質問があった。そもそも医師・看護師・薬剤師は医療ライター界の3強。一般の方からイメージされやすい職業なので、クライアントが医療に詳しくなくても仕事をとりやすい。

ゆし:ランサーズを使って、看護師ライターが獲得できる案件をピックアップした。

- 看護師転職

- 訪問看護系

- 疾患解説

- 美容医療

- 健康系

- 監修記事

- フェムテック関連

ゆし:これらのカテゴリーは過去に募集をしていた案件もかなり多かった。今募集がなくても過去に募集があったものは「市場ニーズがある」と捉えられるので、一つの指標として見られる。

看護師ライターが獲得できる案件7つの詳細はこちら

ゆし:質問者さんが「フェムテックアンバサダー」という資格を持っていたので、当時その資格について話したが、放送後フェムテックアンバサダーを取得した人が増えた。

フェムテック資格は女性であれば絶対に取ったほうが良い。なぜなら、女性に関連する領域なので、男性よりも女性のほうが説得力が増すから。フェムテックアンバサダーにとどまらず、上級資格も目指してみてほしい。

| 3級 | 2級 | 1級 | |

| 称号 | 認定フェムテックアンバサダー | 認定フェムテックエキスパート | 認定フェムテックシニアエキスパート |

| 料金 | 無料 | 28,000円(税込) | 未記載 |

―執筆スピードを速めるコツ

(再生時間 3:27:04)

ゆし:執筆速度を速めるためには、自分の頭の中にあるものをアウトプットして言語化することが大切。なぜなら、言語化能力が高まれば執筆速度も速まるから。毎日日記を書いたり、noteを書いたり、stand.fm(以下、スタエフ)で音声配信するのも良い。

僕自身も「10年日記」というアプリで日記を4年書き続けている。執筆速度で悩んでいる人は、「友達やパートナーに話す」といった簡単なことからでも良いので、アウトプットをしてみてほしい。

「執筆速度を速めるコツ」の詳細はこちら

カルロス:僕はライター界隈で誰よりもアウトプットの量をこなしている自信がある。

- note毎日投稿(メンバーシップ)

- Xのポスト

- スタエフ

- カルマーケ

- コンサル生のDiscord

カルロス:これらを通じて思うのは、やはりアウトプットの量をこなせば執筆速度はめちゃくちゃ早くなる。30分あれば2,000文字書けるようになったし、10分あればXのポストを10個作れるようになった。

「アウトプット前提のインプット」という言葉をよく耳にするが、僕からするとそれでは浅い。自分の日記などでも良いが、人に教える前提になるともっと本気になれる。

僕はよく「有料記事を書け」と言っている。その理由は、有料記事を書くとなるとそれだけのインプットをしなければならないし、それに沿ったアウトプットをしなければならないから。それを日常的にやっていると執筆スピードも質も上げられる。

第9回カルゆしスペース

―提案文を考えよう

(再生時間 3:40:35)

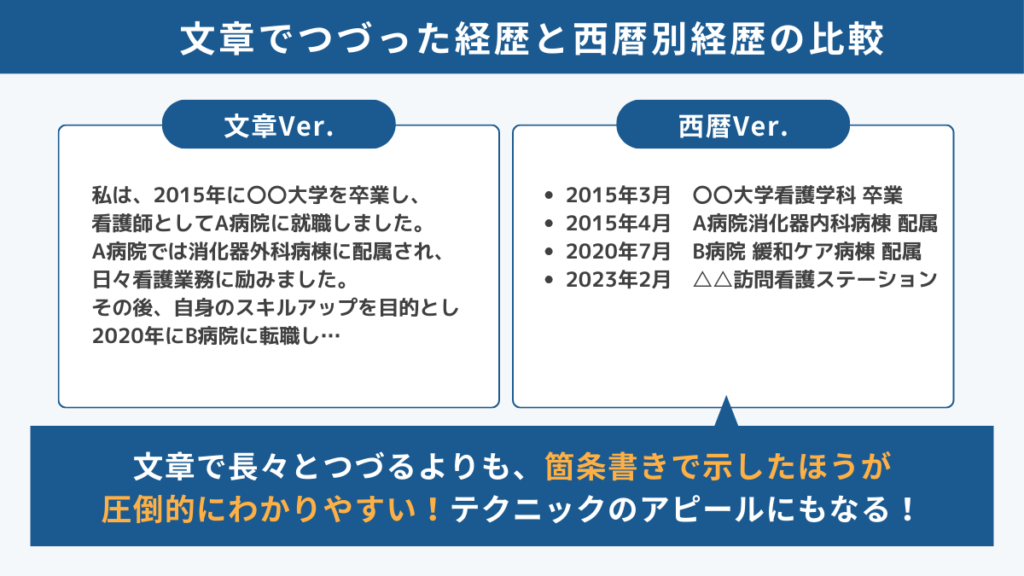

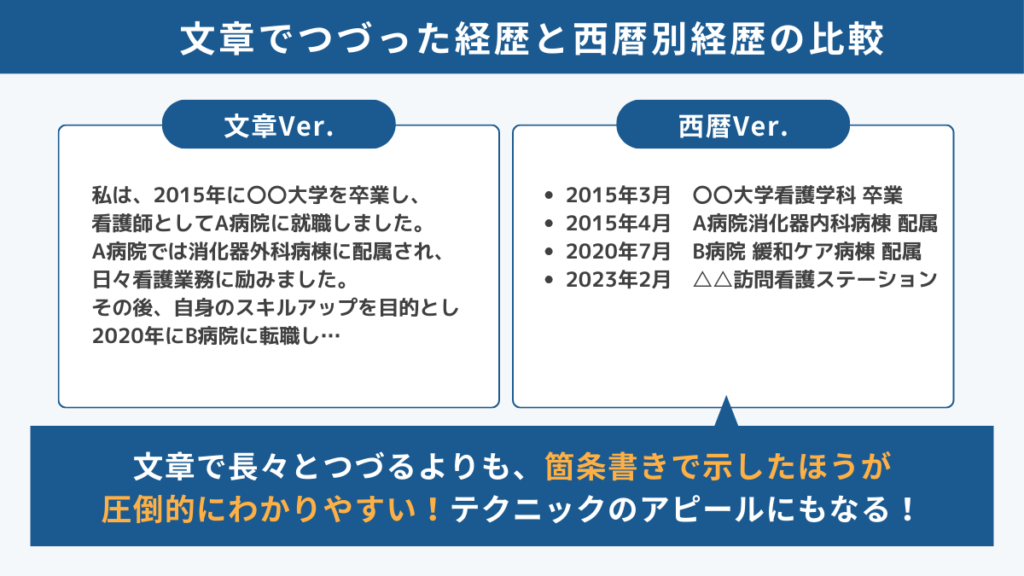

ゆし:Webライターは提案文で迷いがちだが、提案文の作成にはコツがある。なかでもたくまさんが言ってくれた「提案文は最初の一文が超重要」というのは、すごく大切なポイント。最初の一文をテンプレート化してはいけない。

他にも、提案文で大切にすべきポイントはこちら。

- あえて「副業」と書かない

- 経歴は西暦で書く

- 参考記事を提示するときはタイトルとともに

提案文で大切にすべきポイントの詳細はこちら

ゆし:これらを意識すべき理由は、募集者側は大量の提案文を見るから。テンプレート化されたものだったり、ありきたりな文章を書かれたりすると、色がないので読み進めたい気持ちがなくなる。

だからこそ、一文で自分の強みをわかりやすく書くことが重要。

クラウドソーシングであれば稼働時間や執筆実績のサンプル提示など、聞かれている質問があるので漏れなく答えたり、簡潔に書いたりすることも大切。

カルロス:僕は今でもKindleのDM営業をたくさんするが、相手にメリットをわかりやすく伝えることに重きを置いている。Kindleを出版するにあたって、なぜ僕を挟む必要があるのかを伝える。

僕はセールスライティングを誰かから学んだわけではないが、独学で身につけたセールスライティングの型に当てはめて営業している。

カルロスさんと組むことでどのようなベネフィットがあるかを見せるようなイメージ?

僕はそれをできるだけ柔らかく、フランクな感じで送っている!

カルロス:フランクな感じに文句を言う人からの案件は取れなくてよいと思っているので。むしろフランクなやり取りを好む人には、カチカチの営業文を送っても案件はとれない。

ゆし:僕は最初は相手の温度感がわからないので、カチカチの文章で行くタイプ。相手から超フランクに返信がきたら僕もフランクにするが、経歴的にもカチカチ系が慣れているので、僕からフランクにすることはあまりない。

to Bであればある程度ビジネスマナーに基づいた文章の書き方が求められる。一方で、Kindle営業のようにクライアントワーカーに対しての営業であれば、フランクさが求められるのかもしれない。

第10回カルゆしスペース

―チーム化のコツ

(再生時間 3:47:47)

ゆし:カルロスさんは、ディレクターを1人立ててその下にライターを入れる構成でチーム運営している。これは難易度が高いが、理想の形式。

カルロス:自分で書き続けたいかどうかにもよるが、執筆よりも編集が向いている人がいる。向いていない部分を無理にやろうとしても消耗してしまう。たとえば、執筆で消耗している人は、執筆を外注してみると収入の上限が取り払われるかもしれない。

ゆし:向いているかどうかは、やってみなければわからない。だから、ディレクションをやるかどうか迷っている人は、とりあえずやってみると良い。

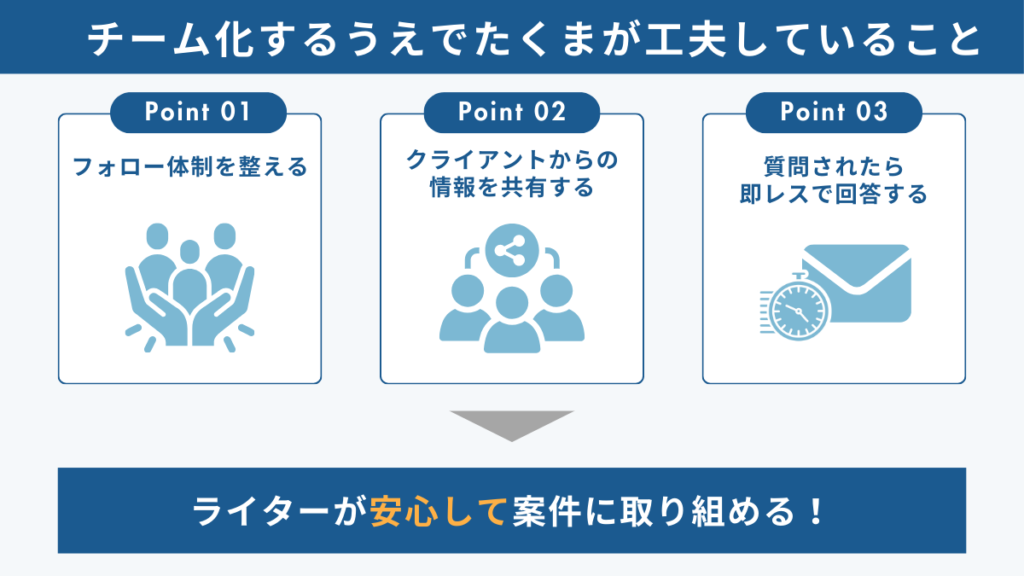

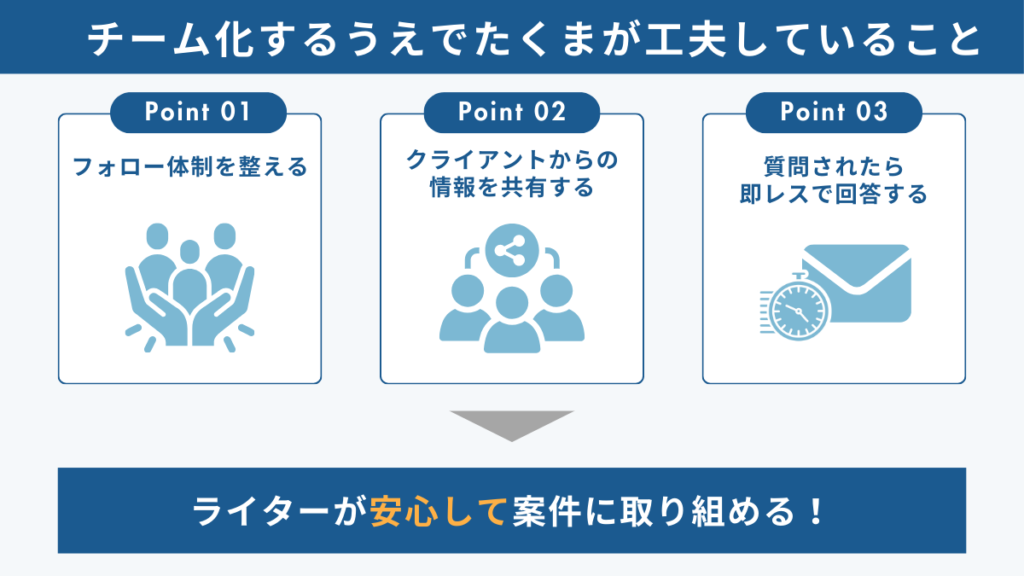

たくまさんはチーム化するにあたって、以下の工夫をしているとのこと。

- フォロー体制を整える

- クライアントからの情報を迅速に共有する

- ライターから質問されたら即レスで解答する

「チーム化するうえでたくまが工夫していること」の詳細はこちら

第11回カルゆしスペース

―ゆしが取り組んでいること

(再生時間 3:55:23)

ゆし:カルロスさんのやっていることがすごくクリアになった回。noteのマネタイズやKindle制作、TipsにYouTubeなど、非常に多岐にわたってやっている印象を受けた。

僕は展望で「執筆実績を増やす」と言っていたが、医療ジャンルのなかでもっといろいろな記事を書けるライターになりたい。

最近は医療DXが話題。医療DXとひとまとめに言っても幅が広いので「テーマの中でポイントを絞って何記事か書いてほしい」というご要望がある。

そんなときに使えるのが、ウィーメックス株式会社のコラム記事サイト。医療業界の最新情報に関する記事が高頻度でアップされており、かなり有益。結構使えるので超おすすめ。

※記事の詳細は会員登録しないと参照できないが、表題だけ見て、あとはそのテーマについてググればOK!

やはり企画提案型(企画・校正作成・執筆を含む)の医療記事を書けるライターは重宝される。企画から提案できると、クライアントに対して価値提供しやすくなる。結果、継続的な仕事につながりやすい。医療情勢に関する最新情報は、日頃からキャッチアップしておくと良い。

コメント