| 放送日 | 2023年12月10日 |

| 話者 | カルロス(@carlosnote_) ゆし(@yushi_writer) |

| 司会進行 | 梶原拓真(@takumawriter) |

| 議題 | 1.医療記事と非医療記事の違い 2.公式LINEの質問回答 |

- 医療記事を執筆するときは正確なエビデンスを確保する

- 質の高い医療記事記事を執筆するためには「エビデンス情報のストック」を作ると有効

- 医療記事は「情報の鮮度」+「読みやすさ」の意識が重要

- 初心者であれば薬機法管理者の資格取得よりも実績づくりを重視するべき

- 直営業はクライアントのニーズを読み取り、自分がどう価値提供できるかを伝える

医療記事の執筆で押さえておきたい非医医療記事との違い

(再生時間 4:50)

カルロス:毎月20人くらいに外注をしていて感じるのは、医療記事は医療従事者でないと執筆できないわけではない。中には医療従事者でない人もいる(3人くらい)。

とはいえ、上位記事をまとめた原稿を納品されるケースもあるので、今回は医療記事が書きやすくなるポイントを紹介する。

―医療記事が非医療記事と異なる最も大きなポイント

(再生時間 7:46)

カルロス:医療記事が非医療記事と異なる最も大きなポイントは「上位にある記事が必ずしも正しい&質が高いとは限らない」ということ。

他のジャンルでも言えることではあるが、医療記事はドメインパワーがあればメチャクチャな記事であっても上位になる場合がある。

僕がライターさんに発注するときは「上位記事をチェックするのはもちろんだが、書いている内容の裏付け、いわゆるエビデンスを確保することが大切」と伝えている。

大学病院やクリニックの記事の引用は「エビデンス」ではない。医療記事を執筆するうえで、次の2点の意識がとても大切。

- どんな時にエビデンスをつけなければならないのか

- エビデンスとして使っていい媒体を整理しておく

―医療記事のエビデンスを整理するポイントは?

(再生時間 10:12)

カルロス:自分が何度も使用しているサイトや、質が高い人の記事では何をエビデンスとしているのか見て、スプレッドシートにまとめるなどエビデンスとなる情報をストックすること。

医療記事を執筆する経験を積むと、エビデンスの確保に「同じサイトを使っているな」と気づく。エビデンスとして使用していいものは次の2パターン。

- 教科書のように誰が見ても同じ情報

- 論文や症例報告

特に前者はe-ヘルスネットやガイドラインなど、執筆しているうちに同じサイトで調べていることに気づく。

ゆし:エビデンスのストックをやると、次に似たような記事を書く時にリサーチの時間を短縮できるし、クオリティの担保にもなりやすい。

―「エビデンス情報のストック」は医療記事特有?または非医療記事と共通するポイント?

(再生時間 12:40)

カルロス:金融や不動産ジャンルであっても公的な情報を使用しなければならないので、その点では共通すると思う。とはいえ「YMYLジャンルでないから裏付けが不要」というわけではない。

たとえば、僕が以前書いていたウォーターサーバーに関するアフィリエイト記事であれば裏付けは不要。

一方で、WordPressの有料テーマである「SWELLと相性の良いプラグイン」の説明記事では、良いとされるプラグインはアップデートごとに変わる。

古い情報を引用すると情報の新鮮さに欠けるので、以下を意識することが大切。

- 最新の情報をとってきているか

- どこからソースを持ってきているか

―新鮮な情報とは「医療記事ではガイドライン等も最新のものを引用するべき」ということ?

(再生時間 14:30)

ゆし:情報の鮮度は大切。特にガイドラインは発行の年度があるが、上位記事であっても今は2023年なのに2015年のものを使っている、というケースも多々ある。それは情報の鮮度がよろしくないので、最新版が出ているのであればそれを活用するスタンスが重要。

―「情報の鮮度が大切」ということだが、有料でしか見られない情報もある。2人は有料記事も課金して入手するのか、または検索方法を工夫して無料で調べるのか?

(再生時間 15:30)

ゆし:僕は基本的に無料。書籍を買うという意味では課金するが、基本的に無料の範囲内で次の一次情報は探し出せる。

これらを有効活用して一次情報を入手している。

カルロス:僕は継続して同じジャンルの執筆を請け負うことが事前にわかっていたら、何度も使用できるので、有料であっても購入しても良いと考えている。

僕が課金しているのはMEDICAL TRIBUNEの定期購読。とはいえ、論文が有料だったらそこに課金はしない気がする……。

ただし、医療の中でも「AGA」といったように同じテーマでの案件が続くのであれば、AGAの書籍を購入すればずっと使用できるメリットはある。

―本って実際どう?

(再生時間 17:47)

カルロス

カルロス本から引用できる人、めっちゃ強いと思う!

外注しているライターさんで「図書館で調べてきます」と言ってくれる人がいるが、「そこまでして情報を取ってきてくれているんだなあ…!」と感じる。

本の引用は「情報の正確性を追い求める」という仕事に対する姿勢が評価できるし、発注者の信頼獲得につながる!

カルロス:そこまで情報を取りに行く人のほうが少ないので、その人の主張ではないにしても他の競合がパクりにくい。その点では非常に強い。

拓真:もともと医療従事者だと学生の頃にテキストを買っている場合も。非医療記事との差をあげるとしたら、一次情報を既に持っている人が多いというのはあるかもしれない。

カルロス:施設にもよるが、副業でやっている人は関連書籍であれば購入費用を病院が出してくれる場合もある。

拓真:ある!僕はMRIなどの画像の見方に関する書籍を病院に買ってもらって、実際に案件に活用している!

―質問:海外論文の検索方法を知りたい。また、海外論文はGoogle翻訳を使って日本語にしている? (質問者:看護師ライターショウタさん)

(再生時間 20:40)

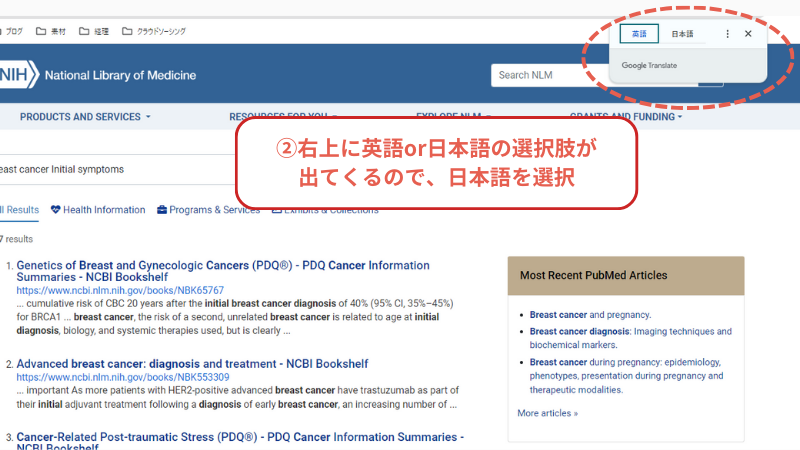

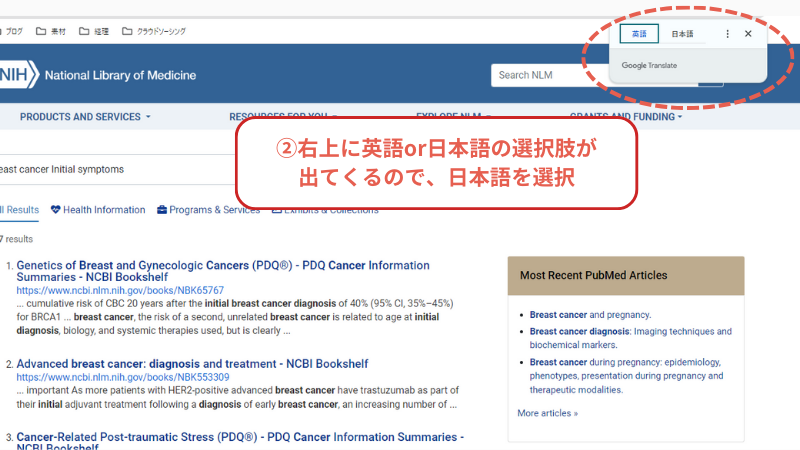

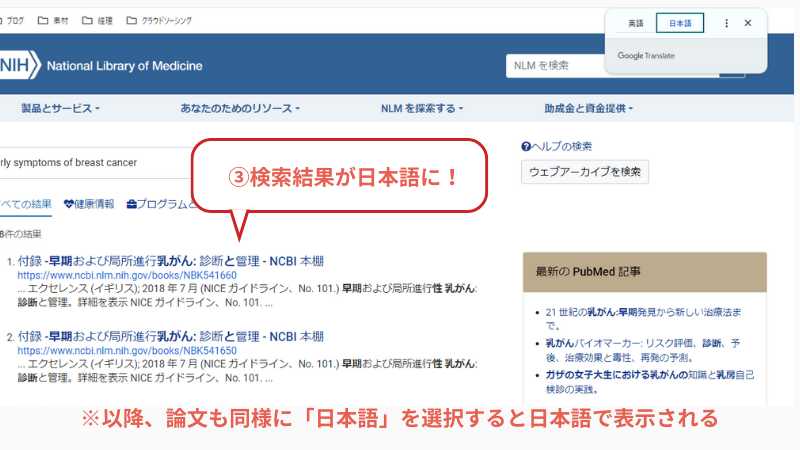

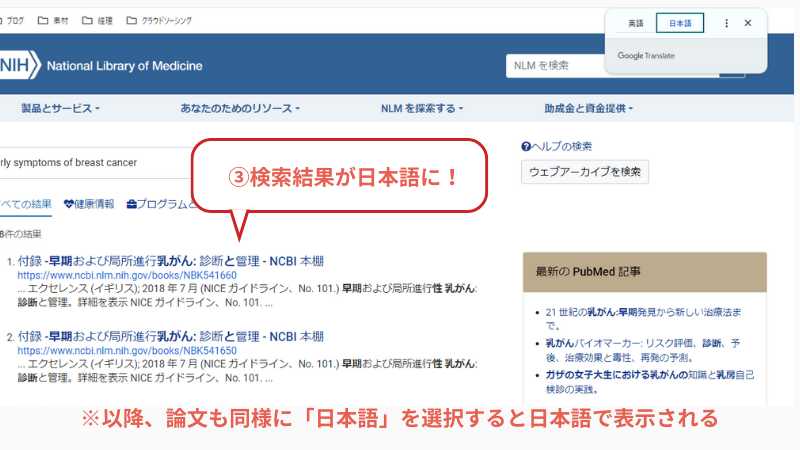

ゆし:僕が好んで使用している「National Library of Medicine」という海外論文サイトでは、疾患などを検索すると表示を英文にするか日本文にするか選択するポップアップが出てくる。

日本文を選択すると自動で翻訳されるので、使いやすくておすすめ。

- 調べたい内容を英語で入力して検索ボタンを押す

- 右上に表示する言語を選択するポップアップが出てくるので、日本語を選択

- 検索結果が日本語になる

海外論文がPDF化されていて、日本語変換ができない場合はGoogle翻訳を使用する形になるが、もしNational Library of Medicineを使っていないようであれば試してみると良いかも。

拓真:翻訳であれば、質が高いので「DeepL」がおすすめ。

ゆし:海外論文はTOEIC800点取れないと読めないレベルのものもたくさんあるので、National Library of MedicineやDeepLをうまく活用するとエビデンスの幅が広がる。

カルロス:僕はAIが海外論文を探してくれる「Elicit」というサイトを活用していた(※本当にその論文が存在するか確認は必要)。

- 「糖尿病と喫煙の関係を教えて」という文をDeepLで英訳

- ↑で英訳した文をElicitの検索ボックスに入力する

- 関連論文や掲載誌の情報が出てくる

使い方をまとめた以下のXのポストを参照すると分かりやすいのでぜひ。

―質問:書籍からの引用の場合、出版社・著者・引用ページなどを記載している?または引用ページの写真の添付も必要?(質問者:ゆうかさん)

※書籍の場合クライアントが該当書籍を所有していなければ、引用が確からしい情報か確認できないため

(再生時間 24:56)

カルロス:僕が発注しているライターさんの中には、引用の該当部分を写真で送ってくれる人もいる。それをやってもらえるとやはり信頼度は高い。

ゆし:なかなか難しい問題だが、クライアントとライターの信頼関係が出来上がっている状態であればファクトチェックせずとも「信頼性のある情報だな」と判断できる。

一方で、初めてのクライアントと「信頼関係を構築していこう」というフェーズであれば、クライアントに共通認識を持ってもらうための何かしらの工夫は必要。

拓真:文字情報だけでなく、画像等でクライアントに提示すると良いということ?

ドキュメントのコメントに画像を貼ってもらうと◎。

そこまでやってくれると、発注者側からしても信頼にたるライターだと思える。

―「医療記事における非医療記事との違い」をまとめると?

(再生時間 30:47)

カルロス:医療記事は読みやすさを重視する必要がある。病気や症状など分かりにくい内容を「医療知識が無い読者にどう伝えるか」を考えなければならないため。

医療従事者にとっては当たり前のことでも、読者は分からない場合もある。だから、視座を落とし「自分の医療知識を頭から除いて理解できるのか」という目線に立つことが大切。

ゆし:医療記事の読者は患者さんのパターンが多い。患者さんは医療知識を持っていない人がほとんどなので、専門用語を使うと離脱してしまうし、なにより理解につながらない。それを見越した言い回しが必要。

カルロス:いきなり横文字や略語が出てくると、医療従事者であれば分かるが読者は「え?」となる。読みやすい医療記事を執筆するポイントは次の2つ。

①わかりやすく説明する

カルロス:たとえば、くも膜下出血の略語は「SHA」だが、フルの英語「subarachnoid hemorrhage」を記載するのではなく、「くも膜下出血」というワードをあげたうえでさらにくも膜下出血が何なのか、などを添えてあげるといった工夫が大切。

②ひらける漢字はひらく

カルロス:Web記事は漢字が多いと画面全体が黒くなるので、目が疲れる。

例)

軽減する軽くする(漢字が2文字から1文字になる)

漢字を減らして言い換えられないか、漢字とひらがなのバランスを意識するのが大切(※メディアのトンマナにもよる)。

ゆし:その点は「記者ハンドブック」が有効。レギュレーションを記者ハンドブックベースで考えているメディアも多いので、利用すると間違いが少ない。

加えて僕は「専門用語を使わない」ことを重視している。

たとえば、虫歯を難しくすると「う蝕」だが、「う蝕」と書いても一般的な患者さんは絶対にわからない。それが離脱につながって価値提供ができなくなってしまうので「一度頭をフラットにして客観視したときに意味が分かるかどうか」を心がけている。

カルロス:推敲の仕方も意識したほうが良い。「ガッツリ集中して推敲する」という人が多数だが、Web記事はスマホで見ている人が多い。実際に僕は、トイレのスキマ時間やソファーに寝転がって読んでも理解できるのか、読者が読む状況を想定して推敲している。

駆け出し時代は以下の3パターンで推敲し、紙やスマホで見たら全然違ったということも。

- 紙に印刷して推敲する

- PCで推敲する

- スマホで推敲する

―質問:PREP法で記事を執筆する場合、結論・理由・具体例すべてでエビデンスを提示できるのが理想?(質問者:すずやさん)

(再生時間 39:25)

カルロス:僕はすべてにエビデンスを入れる必要はないと思っている。具体例にエビデンスはないと思うし、論文を具体例にするのであればそれ自体が結論になるので……、難しい。

ゆし:読者が重視するのは結論部分なので、あえて意識するのであれば「結論にエビデンスがとれているのか」。テーマにもよるが、具体例は派生させて書く場合もあるので、そこは自分の一次情報をもたせてもいいのでは。

となると、結論部分のエビデンスが大事かと思う。

拓真:ポイントを絞ってエビデンスを示すということですね。確かに全部がエビデンスになってしまうと、それこそ論文になってしまう…。

そもそも全部にエビデンスを張り巡らすのは難しい。

論文チックな味気ない記事になって読者の離脱につながる可能性もあるので、臨機応変にやっていきたい

公式LINEで事前にいただいた質問回答

―質問1:薬機法管理者・YMAA個人認証は執筆にあたって必須?どのタイミングで必要になる?(質問者:せらばんさん)

(再生時間 44:42)

カルロス:僕はYMAAは持っているが、薬機法管理者は持っていない。仕事をとるときに「あったほうが有利だったな〜」というポイントはあったが、紹介とSNSの直接案件においては、薬機法管理者の資格がなくても困ったことはない。

―質問者は医療記事に挑戦したいが「法律に関わる部分を認知していないとリスクがある、と思い応募をためらってしまう」とのことだが?

(再生時間 46:50)

カルロス:広告ガイドラインに関することであれば、僕は何かを訴求する記事をあまり書いた経験がない…。広告ガイドラインの知識としてはあるが、クリニックの記事はPVを高めたり露出を増やすことが目的なので。

ただし、基礎としてYMAAに落ちた時にもらえる資料程度は頭に入れておくと良い。誇張表現などの「これだけはやってはいけない」という知識は最低限知っておくべき。

ゆし:せらばんさんは今、理学療法士として働いていて、これから医療ライターとしてスケールしたい状況。資格はあるに越したことはないが「実績」という大前提の武器がないのであれば、まずはそこからやるべき。

とはいえ、次の理由からYMAAはマスト。

- 最近はもはや医療ライターでYMAAを持っていない人のほうが珍しい

(YMAAや医療広告ガイドラインを意識して書けるライターが前提になっているクライアントも少なくない) - Webで受験するだけなのでハードルが低い

- 必要な費用は認証マークの取得の6,600円(税込)のみ(※受験料無料)

問題は薬機法管理者。過去に「ぶっちゃけいりますか?」と何人にも聞かれてきたが、必要か否かは「いくら稼ぎたいか」によって変わってくる。

そもそも医療従事者であれば、医療国家資格を持っていることが最大の武器。

それを存分にアピールすれば、薬機法管理者はマストではない。なぜなら、取得に必要な89,800円(税込)という金額は初心者ライターにとって負担が大きいから。

加えて、薬機法の領域はめちゃめちゃ深いし、めちゃめちゃ難しいので、本気で勉強しながらやっていく覚悟があるか。それを初期段階でやるよりも、まずは大事な武器となる実績づくりにコミットしたほうが◎。

例)

AGAであれば以下について書いてみる、など

・フィナステリドの記事

・AGAの原因や治療法

―ゆしさんも資格取得の前に実績となる記事をガンガン受注していた?

ゆし:僕は歯科医療の記事を100記事以上書いたところで薬機法管理者を取得した。

実績があるか否かでクラウドソーシングや直営業で戦えるかどうかが決まるので。実績がゼロである以上、薬機法管理者を取得しても…ということになる。

僕の経験談でいうと「薬機法管理者やYMAAの知識を豊富に持っています」とブランディングしたことを皮切りに獲得した、クリニックの歯科コラム記事の案件がある。

そのクライアントは医療広告ガイドラインを重視できるライターさんを探していて、僕が歯科医療にも精通しているのでぜひ、という流れで文字単価5円以上になることもあった。

しかし、そもそも土台となる実績がなかったら医療広告ガイドラインにどれだけ精通していたとしてもこの話は成立しない。そういう意味で、執筆テーマの経験を積むというのは非常に大事だと思う。

―ゆしさんは医療に従事しているものの医療国家資格は持っていない。実績を積むために何か努力したことはある?

ゆし:僕は医療国家資格がないので、どうすれば競合と戦えるか考えた結果が「薬機法管理者」だった。1年前は医療ライターとして第一線で活躍されている方でも「YMAAは持っているが薬機法管理者は持っていない」という人も多かった。

それならば薬機法管理者を取得すれば突破口になる、というか取得しなければ無理だと思った。自分の弱みを理解して立ち回る方法として薬機法管理者を取得したところ、バチっとハマった。

―実績を積むだけでなく「自分で実績を作る方法」という点に関してはどうでしょう?

(再生時間 1:01:30)

カルロス:医療案件は公開NGの場合も多く、最初は実績を作るのが難しい。その点、自分で実績としてサイトを作れば、公開し放題なのでとてもおすすめ。

僕の場合、もともとWebサイト制作で副業を始めたため、サイト制作のスキルがあった。そんなときにクラウドソーシングで「植毛クリニックのメディアをイチから立ち上げる」という案件を見つけた。低単価ではあったものの「やれば実績として使える」と思い、キーワードを抽出して5記事くらい書き「こんな感じで〜」と提示してサイトごと売った。

実績としてサイトを作るのであれば、特化サイトを作って自分が書ける記事を5記事・10記事入れてあげると◎。見え方的に個人のブログとして出すよりも、メディアの中で書いた記事のほうが発注者側がイメージしやすいため。実際に僕の特化サイトは何百万円も生み出している。

とはいえ、実績としてサイト制作をやっている人は少ない。なぜならお金にならないし、かつブログと違ってアクセスも少ないから。

今、月に20万円稼いでいる人が特化サイト作成をやろうと思ったら、金銭計算をするとやりづらい。

だから初期ほどやるべき!

特化サイトを作成するうえで参考になるカルロスさんのnote

―キーワード選定はブログ運営をしていた経験が活きている?

(再生時間 1:06:00)

カルロス:それはもちろんメディア運営やサイト制作に活きているが、もっと楽に考えてOK。

クリニックの集客用のブログを参考に狙っているキーワードを考えたり。ラッコキーワードやウーバーサジェストを参考にしたクリニックのブログ記事のURLを入力すればキーワードや表示順位といったデータが全部見られる。

参考にするクリニックのブログの中から数記事ピックアップして分析し、以下を意識して自分の120%の記事を5記事くらい作ればクライアントに提示しやすいと思う。

- リード文完璧

- 内部リンク完璧

- エビデンスもしっかりつける

―実績づくりのブログはYMYLでも大丈夫?(質問者:Zooyさん)

(再生時間 1:07:50)

カルロス:医療記事の実績づくりという点において、アクセスは気にしなくてOK。もちろんアクセス解析の勉強になるので、アクセスがあったほうが良いのは間違いない。

メディア運営をまるごと引き受ける場合は、アクセス解析をして毎月レポートを提出する必要があるので、自分のサイトで勉強できるという強みはある。しかし、実績づくりではアクセスやアドセンスはあまり気にしなくていいと思う。

―実績としてサイトを作ると「メディア運営者の気持ちがわかる」という強みもある?

(再生時間 1:08:45)

カルロス:そうですね。SEOの記事だけでなくメディアに関わっていると、LINEの導線を考えたり、書籍を出したいという話があったり、色んな広がりが出てくる。

キーワードをもらって記事を書いているだけでは、その導線は想像できない。自分の一番強みが出せる、もしくは収益が高いキーワードで1つサイトを作ると◎。

―質問2:直営業をする際に、営業メールはどのような文章・手順で送っている?(質問者:セラバンさん)

(再生時間 1:10:20)

ゆし:まず大前提として認識しておかなければならないのが、「直営業はめちゃめちゃハードルが高い」ということ。なぜなら、直営業はお困りごとが見えないから。

クラウドソーシングであれば次のような情報が明確に公開されている。

- テーマ

- 探しているライターの条件

- 単価

直営業はその情報を自分から取りに行かなければならない。加えて、ホームページ上に掲載されている情報は限定的。情報が読み取れればいいが、クライアントが何を求めているか分からない状態でメールを打たなければならない。

―そのうえでどのようなメールをするべきか【ゆしさんが実際に直営業に成功した事例】

ゆし:「美容医療記事の代行をやります」というマーケティング会社に直営業したことがあったが、その会社は次のようなお困りごとややりたいことが垣間見えていた。

- 美容医療記事をテーマとしている

- 医療広告ガイドラインを遵守する

- 再生医療も強みにしている

上記をふまえて自分が実績として出せるものを探したところ、ボトックスやヒアルロン酸の記事があった。加えて、再生医療の記名記事があった。たまたまではあるが、僕が書いた記事が掲載メディアの中でいちばんPV数が高かったので、リンク・PV数に加えて再生医療や医療広告ガイドラインにも精通していることをアピールしてメールを送信。

結果として、すぐに打ち合わせが決まって文字単価6円で契約となった。

つまり、直営業をするサイトをすみからすみまで見て、以下をメールに落とし込むことが重要!

- その会社が何をしたいのか

- どういう強みがあるのか

- それに対して自分がどういう価値提供ができるのか

―相手から言われなくてもこちらから情報を収集して提供するということ?

(再生時間 1:16:07)

ゆし:直営業は情報収集能力が非常に大切。

裏技ではあるが、僕は直営業をしようと思っているサイトがクラウドソーシングのアカウントを持っていないかを確認する。クラウドソーシングのアカウントがあると過去に募集していた記事が載っていたりするので、情報収集にかなり有効。

―質問者は「病院勤務だと営業をすることも外部の人と関わることも全くありません」と不安を感じているが、営業の経験有無はあまり関係ない?

(再生時間 1:17:08)

関係ないですよ!

次の2つを意識することが大切。

- どのような手順でどのような文章を送るかを意識する

- 的外れなことを書かない

とにかく相手のニーズを限界まで情報収集して「こういうことを望んでいるんだろう」と予想し、それにフィットした文章を書くことが大切。しかし、最初からできることではない。

できるようになるには数を打つしかないので、僕自身も時にはボコボコになりながら何100件とやってきて今がある。その中でなぜ自分が受からないのかPDCAを回し、原因を探して対策を立て、パターンを試す。

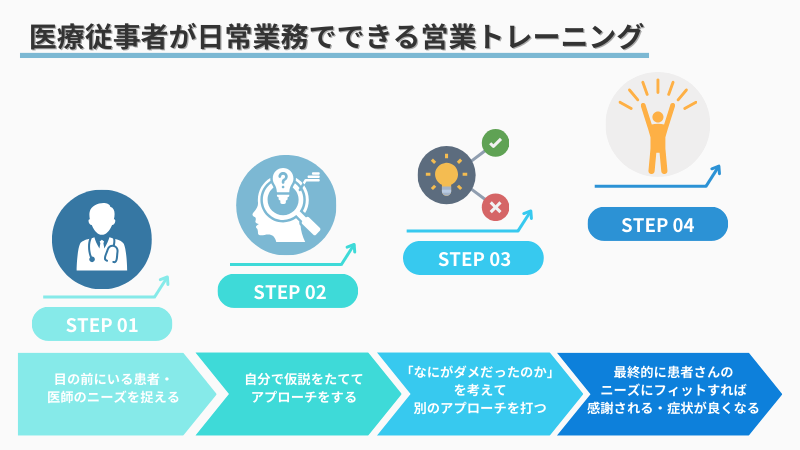

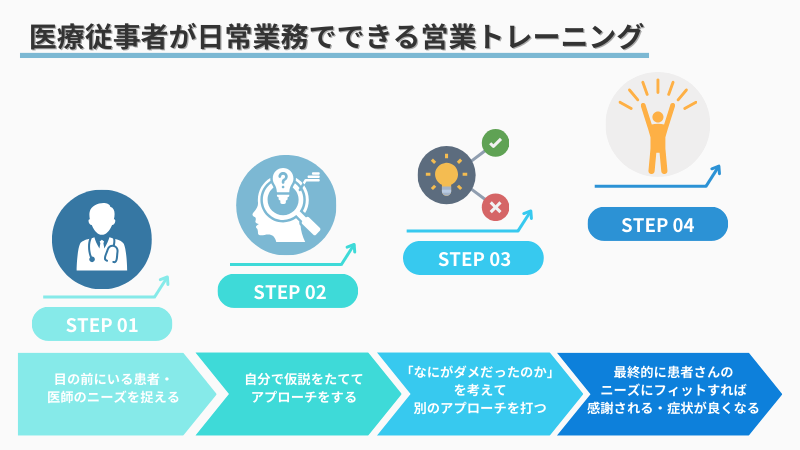

拓真:失敗をおそれずチャレンジし、試行錯誤して成功を掴む…と。これは「営業だから」と難しく考える必要はなく、実は医療従事者であれば自然にやっていることだと思う。

- 目の前にいる患者・医師のニーズを捉える

- 自分で仮説をたててアプローチをする

- 「なにがダメだったんだろう」と考えて別のアプローチを打つ(間違えるときもあればうまくいくときもあるが)

- 最終的に患者さんのニーズにフィットすれば感謝される・症状が良くなる

カルロス:確かに医療従事者は日常的に営業することはないが、日々の業務でニーズを想像し、置き換えるだけでもトレーニングになると思う。そもそも営業は断られたとしても相手は気にしていないのでダメージはないと思っている(笑)。

拓真:僕も3ヶ月で100件ほど営業メール送ったけど、ほとんど無視でした(笑)。でもそのうち2、3社はつながっていてお仕事ができています。

難しいからこそ、直営業は準備を含めて価値があるのではないかと思いますね。

コメント