| 放送日 | 2024年1月7日 |

| 話者 | カルロスさん(@carlosnote_) ゆしさん(@yushi_writer) |

| 司会者 | 梶原拓真さん(@takumawriter) |

| 議題 | ・仕事があふれるライターの共通点 ・質問回答 ・クラウドソーシングの資産性 |

- 「できるライター」は、クライアント・ディレクター目線に憑依して先回りできる

- クライアントに余計なコミュニケーションコストをかけないように心がける

- 「できるライター」は、読み手の立場も想像できる

- 論文は課金したからといって確実にエビデンスとして使えるとは限らない

- クラウドソーシングはうまく使いこなすと半自動集客ができる

- クラウドソーシングを育てるのであれば、まずはランサーズがおすすめ

仕事があふれるライターの共通点(カルロス編)

―カルロスの現況

(再生時間 5:00)

カルロス:僕は今、ディレクター的な仕事が多い。月に50~60本の記事を納品しているが、自分で書くのではなく、15~20人ほどのライターさんの力を借りている。

いろいろな人の原稿を見たり、テキストコミュニケーションをとったりしている背景から、お伝えできることがあると思う。

―外注をするカルロスが考える「できるライター」

(再生時間 5:57)

最近の心境の変化として、2024年1月に入ってから「自分で書きたい」という気持ちが強くなった。というのも、外注をしたことによって「そこまでやってくれるんだ」という、自分にはなかった視点に気づいたから。

ライターにも種類があるが、今回は「ディレクターやメディア担当の方からキーワードをもらって執筆しているライター」を対象とした「できるライター」についてお話しする。

できるライターとは、一言で表現すると「クライアント目線・ディレクター目線に憑依できるライター」だと思う。

重宝されるライターのスキルは以下のように多々ある。

- ディレクターの時間を作る

- SEOで上位表示させる

- コンバージョン率を高める

しかし、最も重要なポイントを挙げるのであれば、上記のようなスキルではなく「クライアント目線に立てるライター」。なぜなら、メディアやディレクターごとに求めているものが異なるから。

細かく進捗を報告して欲しいディレクターもいれば、記事完成後に報告をすればOKというディレクターもいる。メディアの性格やレギュレーションの細かさを含めて、案件ごとにフィットさせなければならない。

名乗ればWebライターだし、もらったキーワードに対して記事を書くのは誰でもできる。しかし、クライアント目線に立って、求められていることにフィットできるライターはレベルが高い。

カルロス

カルロス求められていることを想像できると、クライアントの時間も奪わないし、良質な成果物ができると思う。

―カルロスはなぜ「できるライター」の条件に気づけた?

(再生時間 11:18)

カルロス:案件の開始時に次のような行動をするライターは、「この人はどんなメディアでもトンマナや、メディア自体のペルソナを聞いているんだろうな」という丁寧な印象を受ける。

- 案件の開始時に既存のメディアの記事を読む

- ディレクターに「メディアの目的はなんですか?」と聞く

- 「月末までに2~3記事納品」といったザックリとした指示に対し、ライター側が1記事ごとに構成や本文完成の仮納期を設定して報告してくれる

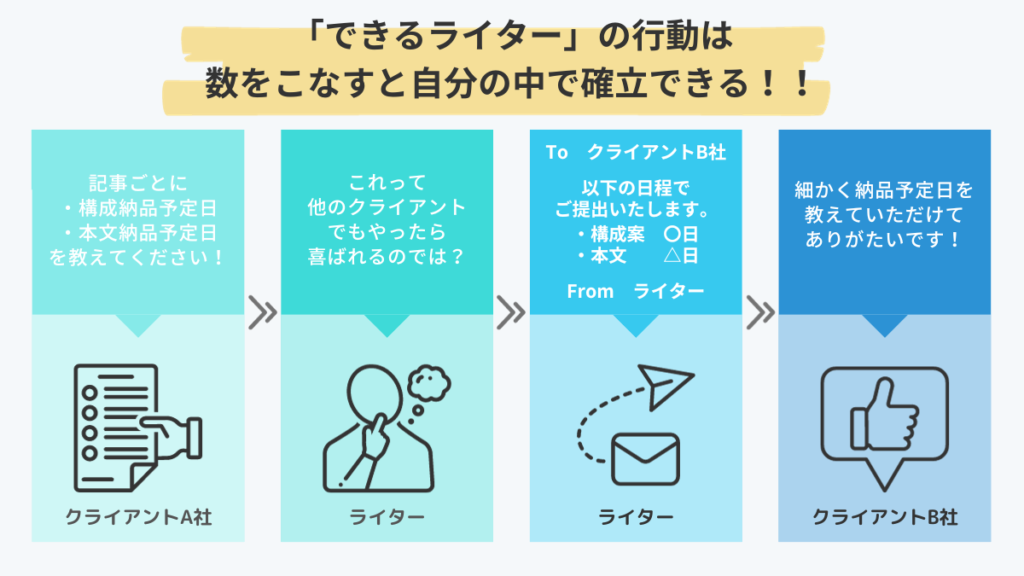

これらのスキルは下図のように、1つのクライアントだけでなく数をこなしていくと自分の中で確立できる。

僕は今5つのクリニックの案件に携わっているが、それは全て編集の立ち位置。しかし、1つだけライターとして携わっている案件があり、そこでは自分が発注・編集者側として吸収した「良いと思ったこと」を使っている。

このようなことができるから、外注はメリットが大きい。

―外注をして「できる」と思ったライターのテクニックをカルロス自身が体現しているということ?

(再生時間 14:05)

カルロス:そうですね、外注をして、ライターさんの気遣いの中で「いいな」と感じたことを体現している。

もちろん記事の質が高ければ、上位表示させたりCVRを高めたりできるが、これらはブラックボックスな部分がある。一つ一つの案件ではそれよりも、次のようなことが大切。

- 構成を見た時にリサーチ量が分かる

- 進捗状況が一瞬で分かる

- 修正が少ない

実績として分かりやすいから、僕も「検索上位表示できた」といった表現を使うが、それよりも上記のようなことができるライターは強い。同じ文字単価を支払うのであれば、僕は上記のようなことができるライターさんにまず声をかける。

拓真:それができるライターさんとは気持ち良く仕事ができる。

ただ、初心者ライターにとっていきなり「外注をしてみよう!」はハードルが高いと思う。僕自身も2年目でようやく外注をするようになった。

しかし、次のような行動は今日ライター業を始めた人でもできる、大事な姿勢。

- メディアの目的やメディアのペルソナを質問する

- 進捗報告

- リサーチした情報をわかりやすく提示する

このような行動ができないライターが多いからこそ、カルロスさんが「できるライター」と称しているんだなと感じた。

カルロスさんならではの「ディレクター目線」は皆さんが聞きたい話だと思う。

僕は外注経験がないので、いちライターとして聞いて非常に面白かった!

ディレクター界隈で「こういうライターはディレクターの時間を作れるよね」といった話題はたびたび出るが、実際に自分がその立場になるとよく分かる。

カルロス:僕が依頼しているライターさんの中でも「カルロスの案件ではライターとして執筆しているが、他の案件ではディレクターをしている」という人もいる。ディレクターを経験している人はやはり、求められていることを読み取る力が抜群。

―ライティングをするときに意識すべき具体的な内容

(再生時間 20:30)

カルロス:僕が「これ意識するとめっちゃいい!」と思ったのは、今日まちゃさんがポストしていた内容。

僕も見た!めちゃくちゃ共感しましたね!

悠木まちゃさん

…日本最大級のWebライターコミュニティである「Webライターラボ」で講師を務めている方

Xアカウント:@MaCHA_trip

カルロス:ディレクターが疑問を抱くことを想定して意図を書いてくれると、1回分ラリーが減るので、これができるとめちゃくちゃ強い。

構成や原稿をチェックする立場になると「これってどういう意図なのかな」と疑問に思うことが多々ある。そういうときに「ここはこういう意図があって書いています。もし必要があれば変更します」といったように、あらかじめ記載されているととてもありがたい。

ゆし:ライターが「こう思って書いた」という意図がディレクターに伝わらないことってしばしばある。僕自身も、書いた意図が伝わってないが故にフィードバックが余計に来てしまった経験がある。

しかし、それはまちゃさんも書かれているように、余計なコミュニケーションコストがかかる。書いた段階でコメント機能に以下のような補足をすると◎。

- ここはこういう意図で書きました

- こういうサジェストがあるので入れました

カルロス:レベルが高いライターのドキュメントはコメント欄が充実している。医療記事ではエビデンスの引用部分をコメント欄に記載するが、確固たるエビデンスの提示を特に求められないジャンルでも、それができたら差別化が図れると思う。

拓真:コメント欄をうまく使うのは非常に大事。

第2回のカルゆしスペースでも書籍のエビデンスを示すためにコメント欄に画像を貼るといった話題がありましたが、コメント欄をうまく使えるとクライアントとしてはコミュニケーションコストが減り、やり取りがスムーズなライターだと認識してもらえると思う。

意図の記載は僕もできていないことがあるので、注意したい!

仕事があふれるライターの共通点(ゆし編)

―あるライターにゆしが見積額の2倍を支払って仕事依頼した話

(再生時間 25:38)

ゆし:僕が倍額を支払って仕事を依頼したライターさんのクライアントワーク力がすごかったので、皆さんの学びになるかと思い、紹介する。

先日、たまこさん(@tmk_0211)というライターさんに第1回・2回カルゆしスペースの議事録を作ってもらった。そのクオリティがとても高かったので、以下についてお話しをする。

- 議事録作成を依頼するに至った経緯

- なぜ倍額で依頼をしたか

―議事録作成を依頼し、倍額を支払った経緯

(再生時間 27:58)

ゆし:僕らの公式LINEでは登録してくださった方には、スペースのアーカイブを提供している。ただ、カルロスさんと「特典がアーカイブだけでは弱い」と話していた。

カルゆし公式LINE登録者には何かしらのプラスアルファのメリットを与えたかったが、何をすれば良いかがわからず困っていた、という前提がある。

そんなときに第2回のスペース終了後、たまこさんが公式LINEに感想をくれた。非常に勉強になったという言葉とともに「とても有益で、話の中にあった論文サイトのリンクなどをまとめたかったので、自分なりに議事録を作ってみました」とドキュメントを共有してくれた。

ドキュメントを開いた時の衝撃は忘れられない。

「自分自身のために作りました」ということだったが、明らかに僕らが見ても大丈夫なように細部までこだわって作られていた。

- 綺麗に体裁が整えられていた

- 見出しがつけてあった

- 導入部に要約がつけられていた

かつ、瞬時に感じたのは「これは文字起こしツールを使っていない」ということ。なぜなら、文字起こしツールを使うとロボットが喋っているような、無機質な感じがあるものだが、それが全くなかったから。

文字数は1万文字程度。時間的にも10時間ほどかけて作ってくれていて、そういう努力が聞かずとも分かった。

結果として、クオリティが高かったのでカルロスさんが「カルゆしスペースの公式サイトを作って、そこに議事録を入稿するのはどうだろう」と提案してくれた。「それならば、正式に発注して毎月書いてもらおう」と、話がまとまった。

いざ発注、ということで見積もりを依頼したら「議事録作成の案件をやったことがないので、相場の〇〇円でいかがですか」とお返事がきた。

でも、その金額ではあまりにも安すぎるし、金額以上の価値を間違いなく提供してくれると感じたので、倍額を提案した。

―ゆしが議事録を見て「デキる!」と思った理由

(再生時間 33:45)

ゆし:そこで話は終わらず、「皆さんが見るということであればもう一度推敲をしたい」と提案をされ、推敲後のドキュメントを確認したところ、次の理由から2度目の衝撃を受けた。

- 見出し部分にスペースの再生時間が記載されている

- 参考となるサイトのリンクが貼られている

- 図表作成を提案してくれた

①見出し部分にスペースの再生時間が記載されている

ゆし:見出し部分に「38:45」といったアーカイブの再生時間が追記されていた。これはリスナーのためでもあり、僕らのためでもある。なぜなら再生時間が記載されていると、以下の利点があるから。

- 僕らがファクトチェックしやすい

- リスナーさんが聞きたい部分からアーカイブを聞ける

全く頼んでないが、たまこさんは僕らやリスナーさんを想像して書いてくださった。

②参考となるサイトのリンクが貼られている

ゆし:第2回のスペースで、カルロスさんが「実績づくりには特化サイトを作ると有効」と話したら、カルロスさんが作成した「特化サイト制作実演動画」のnoteを調べて、リンクを貼ってくれていた。

カルロスさんがちょっと言っただけなのに「このリンクを貼ればカルロスさんが喜んでくれるだろう」と想像してくれた。

さらにリスナーさんもこのnoteを見れば「特化サイトってこうやって作るんだ」と、参考になると考えてくれたんだな、と思った。

話題の「特化サイト制作実演動画」はこちら!

③図表作成を提案してくれた

ゆし:「最終的にWordPress入稿をする」と伝えたら、図表作成を提案してくれた。もちろん頼んではいないし、別途図表の作成料をお支払いしているわけでもない。

でも、たまこさんは「サイト上でみなさんが見るのであれば図があったほうが分かりやすい」と読み手を想像してくれた。

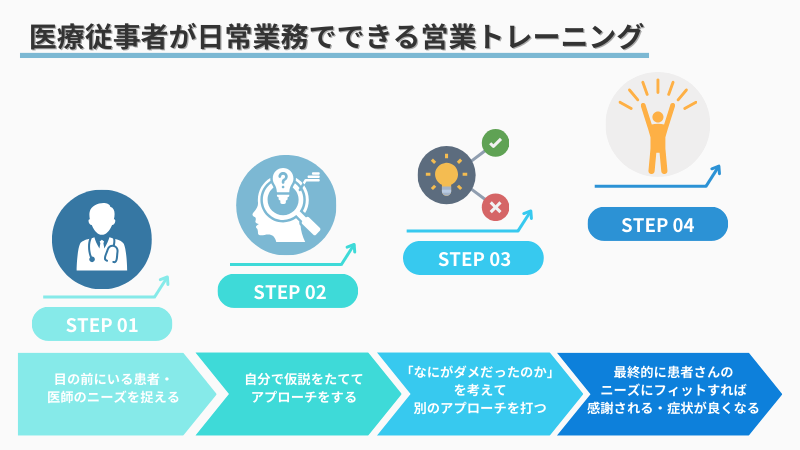

第2回のスペースで僕は「直営業のメールをする極意」を話したが、「“PDCAを回す”という味気ない回答をしてしまった…」と反省していた。

そのときに拓真さんが「医療従事者として働いていると営業する機会はなかなかないが、“失敗恐れず試行錯誤して成功を掴む”というのは、実は医療従事者であれば自然にやっていること」と、理学療法士の業務に落とし込んだ例をあげて補足をしてくれた。

この背景を考慮してたまこさんは、わかりやすいように図表化してくれた。

- 目の前にいる患者・医師のニーズを捉える

- 自分で仮説をたててアプローチをする

- (間違えるときもあればうまくいくときもあるが)「なにがダメだったんだろう」と考えて別のアプローチを打つ

- 最終的に患者さんのニーズにフィットすれば感謝される・症状が良くなる

ゆし:①~③の出来事は全て僕が依頼したわけではない。しかし、たまこさんはリスナー目線だったり僕ら目線に立って、入稿したあとの状態を考えて、先回りして対応をしていた。

「先回り」は重要。

すごく先回りできるし、ものすごく周囲に配慮できる方だな、と思った。

―依頼したライターはなぜ先回りができるのか

(再生時間 41:25)

ゆし:たまこさんは、「大学病院時代の実務の中で鍛えられた」と言っていた。もともと1日に5,000人くらい患者さんが来るような大学病院で医療事務として働いており、以下のようなことがよくあった、と。

たまこさんが「先回り力」を鍛えた事例

患者さんから診察が終了した後に「先生に聞けなかったから聞きたいんだけど…」と声をかけられることが多々ある。

それは薬のことだったり、症状のことだったり、医師に確認しないと回答できないこと。時にはひとつ回答しても「じゃあこれは…」とさらに質問されることも。

そんなときに患者さんに聞かれることを想定し、先回りして確認しておけば患者さんのためにもなるし、医師や看護師もたびたび確認されずに済むので負担にならない。

このような経験がライターとしてのクライアントワークに活きているのかもしれない。

ゆし:これを聞いて、やはり医療従事者はこれまでの経験が強いと感じた。

病院で働いていて「なんでこの人こんなに気配りができるんだろう」という人、結構いますよ!

事務さんは患者さんと医師や看護師の間に挟まれる立場だからね。

ゆし:「先回りする力」は医療従事者だけでなく、ライターであっても必須のスキル。

カルロスさんの話にもつながるが、その文章を書いた意図はコメントなどで補足しないとディレクターやクライアントに伝わらない。先回りができないと余計なコミュニケーションコストが発生してしまう。

だから職業に関わらず「先回りする力」は重要だと思う。

―最終的にカルロスとゆしが言いたいことは似ている?

(再生時間 44:49)

カルロス:抽象化していくと本質的につながるから、どんなジャンルであっても、異なるクライアントワークでも「先回りする力」は重要だと思う。

クライアントワーカーである以上、ライターであってもデザイナーであっても、先回りする力は全ての人に共通して重要視すべき項目!

「クライアントワークは面倒くさい部分があるから、できない」という人も一部いる。

したがって、一定層の人は入ってこない参入障壁になるので、「クライアントワークに長けている」ということは強みになる!

拓真:「本業をやっている人は日々心がけていることをライター業に転用する」のが大切、ということですね。

質問回答

―エビデンスとして得られた論文のデータが二次情報で、引用先の一次情報となる論文が有料の場合はどうしていますか?(質問者:かどやさん)

※一次情報となる有料論文の内容を確認できるのは料金を支払った人のみなので、クライアントや読者は課金をしないと内容を見られない。同じデータを使うのであれば、二次情報ではあるが誰でも確認できるもののほうが良い?

(再生時間 46:58)

- 課金をして一次情報の論文を内容を確認し、エビデンスとして提出する

- 一次情報の中身を確認せずにエビデンスとして提示する

- 無料で確認できる二次情報の論文をエビデンスとして提出する

―カルロスの回答

(再生時間 49:14)

カルロス:理想的には①。しかし、僕は③を派生させて、二次情報の論文をエビデンスとして提出するが、変化させる。理想は有料であろうが論文や本も確認して、エビデンスとして有効であれば使ったほうが良いとは思う。

ただし、「有料の論文にしか書かれていない情報を本当にエビデンスとして使う必要があるのか」ということを考えてほしい。論文と公的情報には書かれている疾患や症状の差が明確にあるが、それが混ざっている人が多いと思っている。

論文は「逆にこういうパターンもありましたよ」といったように、一般的ではないケースのエビデンスとして使用するパターンが多い。なぜなら、誰でも明らかなエビデンスであれば「お金を払った人のみが見られる情報元にしか掲載されていない」ということはないはずだから。

行政のサイトだったり、専門的な参考書だったり、誰でも知れるようになっているはず。しかし、そうなっていないのであれば、本当にそれをエビデンスとしてつける必要があるのか、ということ。

それであれば、確固たるエビデンスとしてはつけられないので、僕だったら次のいずれかを選択する。

- 「こういう報告もあります」という風にぼんやりさせる

- もはや記載しない

つまり参考にはするが、エビデンスとしてはつけない。

論文は課金したからといって確実に使える情報とは限らない。

公的な、誰でも見られる形になっているものこそしっかり使えるといえる。

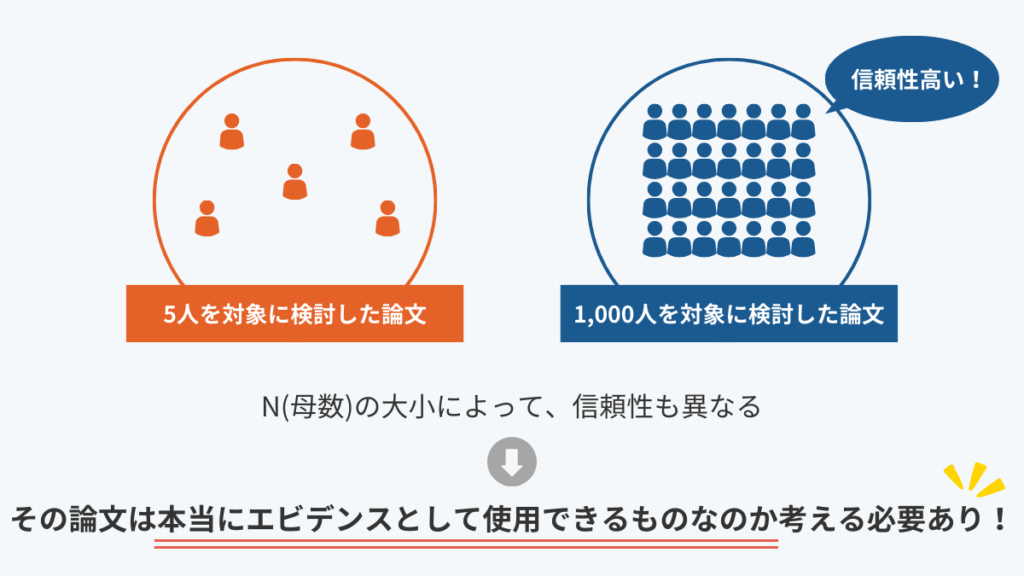

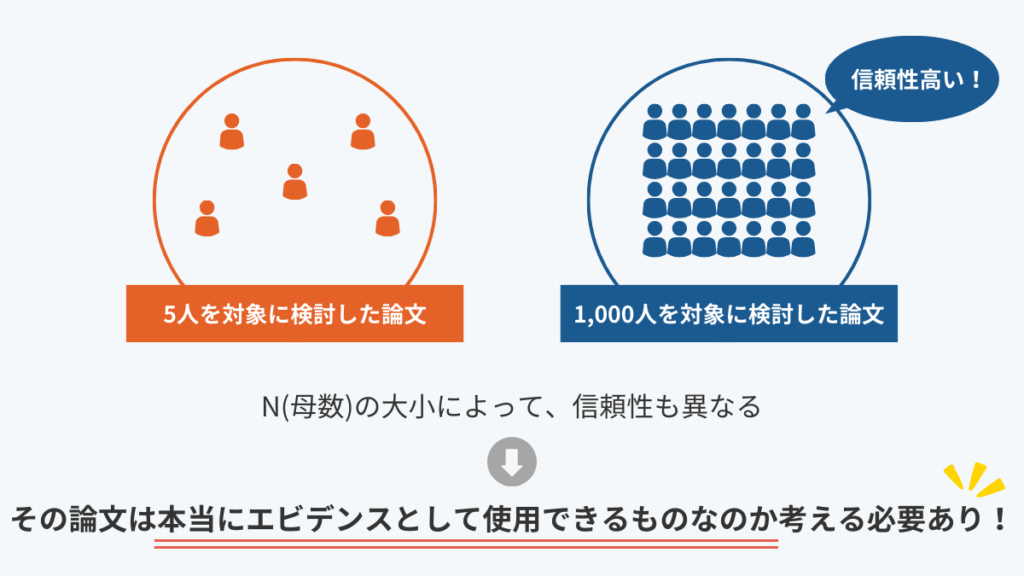

カルロス:論文はN(母数)が少ないこともある。症例報告程度のものなのか、しっかりエビデンスとしてつけられるようなシステマティックレビューなのか。

小さな地方学会で発表した論文から、多くのサイトに引用されているような論文まで「論文」にも幅がある。論文をエビデンスとして使用する場合はそういう部分も考えてみると良い。

拓真:確からしい情報であればたくさん引用されているはず。お金をかけるか否かではなく、そこを判断材料とすると良いかもしれない。

―ゆしの回答

(再生時間 54:32)

ゆし:僕の場合は①を派生させる。なぜなら、まずは無料のサイトを網羅的に調べて本当にエビデンスとして使用できるものがないか調べるが、そのうえでエビデンスが見つからないのであれば①をとるしかないから。

もう少し詳細な背景を知りたかったが、エンドクライアント側に監修する医師がいるのであれば、二次情報であってもエビデンスとして足りうるか否かを判断してもらえるケースもある。その場合は③も選択するのもアリ。

拓真:ふたりともおおむね「一次情報に課金してでもエビデンスとして記載する」という回答ですね。

資産性があるのはブログだけじゃない!クラウドソーシングが生み出す価値とは?

―ブログ等を使わずにクラウドソーシングでゴリゴリ仕事を取っている、ゆしが考える「クラウドソーシングの価値」

(再生時間 58:43)

ゆし:今回お伝えする「資産性」とは「お金を生み出す力」だが、ブログだけではなく、クラウドソーシングにも資産性に近いものがある。

ブログは一般的に「不労所得が得られる」と言われている。一方で、クラウドソーシングは公開案件に応募して自分の足で稼ぐイメージなので「自動集客はできない」と思われがち。

しかし、実はうまく使いこなすとクラウドソーシングでも「半自動集客」ができる。

わかりやすく説明するために、僕がスカウトで受けた案件の実績を公開します!

| クラウドワークス | ・大手企業のメルマガ執筆代行 …600文字 手取り1万円 (文字単価16円) |

| ランサーズ | ・インタビュー案件 …5,000文字 手取り10万円 (文字単価20円) ・ 大手企業のLP執筆 …3,000文字 手取り約3万円 (文字単価10円) |

| ココナラ | ・LP案件 ライティング+デザイン+コーディング …まるっと引き受けて10万円超 (平均文字単価7~10円前後) |

つまり、クラウドソーシングは公開案件だけでなく、スカウトが来るように仕向けられるということ。

実際にゆしがスカウトを受けたココナラのLP案件の事例

そもそもLP案件をクラウドソーシングで取るのはとても難しい。なぜなら、「価格帯が10~20万円でデザインまで依頼」という案件に対して50人以上の応募があるのも珍しくないから。

自分で案件を獲得しようと思うと、この狭き門を通過しなければならない。しかし、半自動集客で案件を引き込むプル型営業ができれば、わざわざ公開案件に応募して疲弊せずとも案件を勝ち取れる。

これがクラウドソーシングにおける半自動営業のメリット。

―半自動集客をやるにあたってのポイント

(再生時間 1:03:38)

ゆし:半自動集客をやるにあたって、重要なポイントは以下の3つ。

- 実績数

- 評価コメント

- クラウドソーシングサイトの最高ランクをとる

①実績数

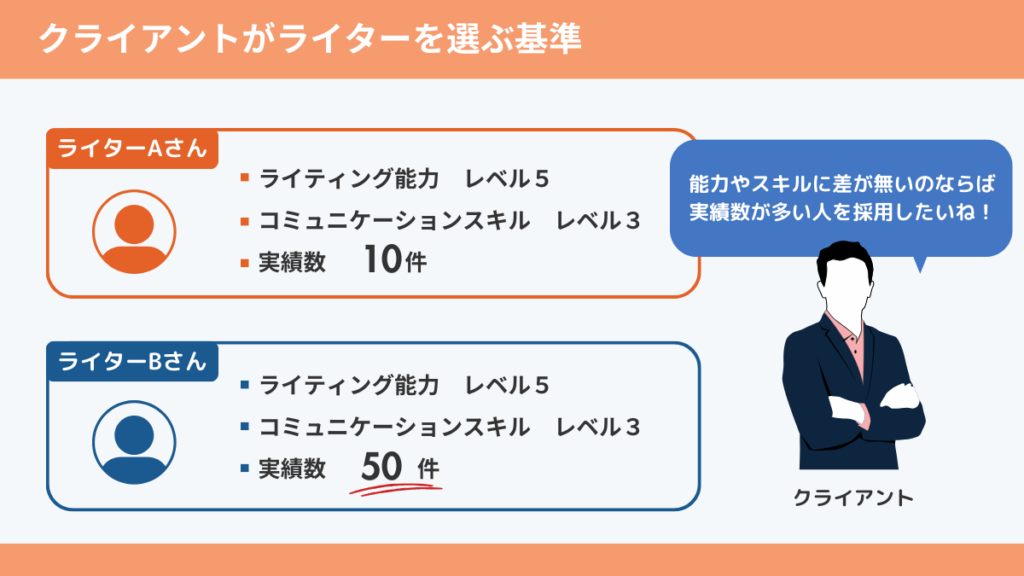

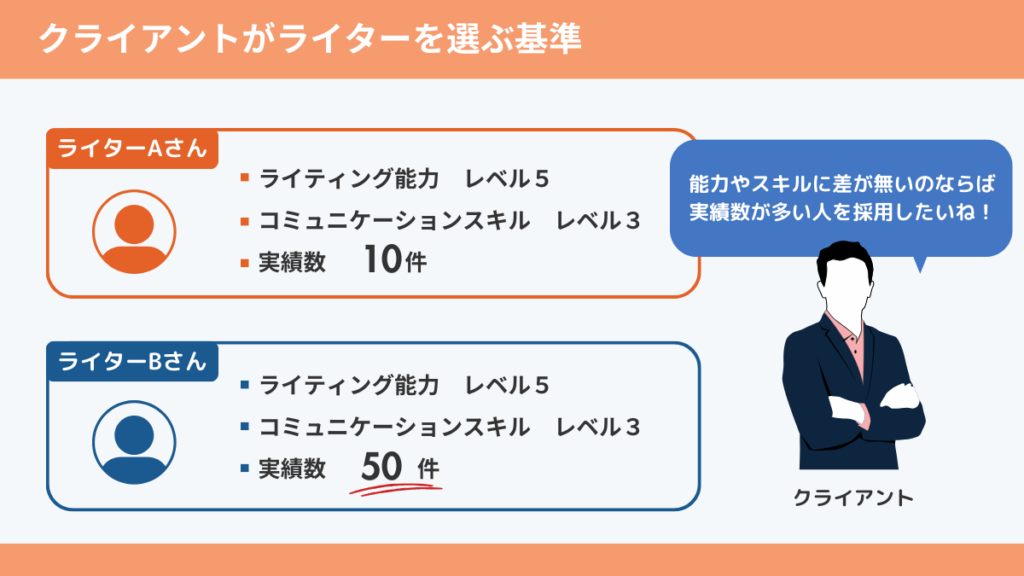

ゆし:たとえば、能力や肩書に差がないライターが2人(A・B)いたとする。Aさんの実績数が10件、Bさんの実績数が50件だった場合、確実にBさん5が採用される。なぜならクライアントにとって実績数は安心材料のひとつだから。

クラウドソーシングをやるのであれば、低単価であっても実績数を積み上げることが非常に重要。

②評価コメント

ゆし:評価コメントは当たり前だが超大切。

クライアントがライターを選ぶにあたって、他のクライアントがどう評価しているかを必ず見る。なぜなら、評価コメントは自分で操作できないから。

たとえば、ココナラであればワーカーがクライアントに「高評価してください」とお願いすると、規約違反で運営からアカウント停止されるらしい。(実際にアカウント停止処分を受けている人がいた)

このように、評価コメントは信ぴょう性があり、クライアントがライターの力量を測る客観的な指標になる。だから、高評価の口コミをためておけば、結果的にアカウントの力が高まって半自動集客が成立しやすくなる。

③クラウドソーシングサイトで最高ランクをとる

ゆし:最高ランクをとることによって見える景色が違う。なぜなら、ランクによってクライアントの見方が全然異なるから。

ランサーズであれば「レギュラー→ブロンズ→シルバー→認定ランサー」というようにランクが上がり、最高ランクをとることによって権威性が生まれる。権威性がアカウントの力を高めるひとつの要素になり、結果としてスカウトされやすくなる。

実績数をためて良い口コミをもらい、最高ランクをとることによってクライアントの見方が変わるため、集客がしやすく、ひいてはスカウトされやすくなる。

―クラウドソーシングサイトによって最高ランクをとる難易度は違う?

(再生時間 1:08:04)

ゆし:サイトによって最高ランクをとる難易度の差は明確にあるが、僕のおすすめはランサーズ。なぜならランサーズは最高ランクを最も取りやすいプラットフォームだから。

一方で、最も難易度が高いのはココナラ。ココナラでプラチナランクをとっている競合ライターは、僕の知る限り1人くらいしか知らない。

条件的には「3ヵ月で売上10万円達成」と、そんなに難しいことではないが、ココナラはスカウトありきのプラットフォーム。見せ方やブランディングの仕方が超重要で、間違えると大失敗する。

しかし、それらが全部クリアできればプラチナランクを維持できる。

ライターがココナラでプラチナランクを達成するのは難しい。

しかし、それを乗り越えるとブルーオーシャンが待っている!

カルロス:以前副業でサイト制作をしていた経験から言うと、サイト制作であればココナラでプラチナランクを獲得するのは簡単。なぜなら、単価が高いから。僕も独学でサイト制作を始めて3ヵ月ほどで条件を達成できた。

ココナラのランクは共通なので、スキルを掛け合わせるという方法もある。たとえば、サイト制作でプラチナランクを取ったあとは、同じアカウントでライティングの商品を出品してもプラチナランクが表示される。

プラチナランク獲得のためにサイト制作を始めるのは現実的ではないかもしれないが…。

ゆし:技術の掛け合わせでココナラのプラチナランクを狙うのは有効。高単価の案件を獲得できればプラチナランクの条件達成も難しくない。

ライティングの派生であればLP案件が高単価。ただ、ライターはプラチナランクを獲得する道のりが長いので、挫折する人が多い。だからこそココナラをやるべき!

―掛け合わせスキルとしてサイト制作を勉強する方法

(再生時間 1:11:22)

拓真:以前サイト制作についてカルロスさんが、すがちさんという方とスペースをやられていた。サイト制作に興味があれば、すがちさんのBrainが有益。

すがちさん

…Webサイト制作で最高月収200万円以上稼がれたこともある、すごい人。

Xアカウント:@sugach_en

「サイト制作のスキルがあるとSEO記事やLP案件も取りやすくなる。アップセルの方法として、Webライターとサイト制作の相性はすごく良い!」といった内容を話しているスペースです!

ハードルも低く、10~15万円ほどのサイト制作であればWordPressの有料テーマであるSWELLで誰でも作れるようになる方法を紹介しています!

拓真:ライターのプラスワンスキルとしてサイト制作を学んでも良いし、ココナラでプラチナランクを獲得するための近道として利用することもできる、と。

※すがちさんのBrain購入を検討している方は、以下のポストから購入すると今ならカルロスさんの特典もあわせてゲットできるのでお得です!

―ココナラでスカウトが来るようにするために有効な「見せ方」とは?

(再生時間 1:13:01)

ゆし:僕は、クラウドソーシングで獲得難易度が高いLP案件をとるために、競合を徹底的に見た。ココナラは、個人とのやりとりがしやすいという理由からLPを依頼するクライアントが多い。

そこで、「クライアントはLPをどのように依頼しているか」を分析したところ、デザインとコーディングを依頼しているLP案件が多かった。一方で、ライティングを含んだ依頼はほとんどなかったことに気づいた。

一見すると「LPライティングに需要がない」と考えがちだが、そうではない。なぜなら、僕は今までココナラで「薬機法を遵守したLPライティングはできませんか?」という問い合わせを数多く受けてきたから。

それならば、現時点で需要のあるデザイン・コーディングに加えて「薬機法のライティングもできます」というサービスを出せば絶対にニーズを満たせる、という仮説を立てたところ成功した。

つまり、プラットフォームの中で競合がどんな商品を出しているか徹底的にリサーチし、かつ競合がやっていないことをやるのが重要!

そこがうまくはまれば、半自動集客は難しくない。

競合の分析はやっぱり大切。

―ゆしさんはLPでいうと誰をベンチマークしていた?

(再生時間 1:15:58)

ゆし:デザイナーの方をずっとベンチマークしていた。僕は薬機法の領域を担っているので、勝てる可能性を考えると、次のジャンルになる。

- 美容医療

- サプリメント

- 健康食品

ベンチマークした方のLPを見て「こういうデザインやコーディングをやるのか」ということを勉強し、それにライティング要素を加えたら勝てると思った。

加えて価格もかなり意識した。まずは数をこなしたかったので、ベンチマークした人よりも若干安めに設定する。「薬機法のライティングができる」という価値には自信があったので、ライティングだけでなくデザイン・コーディングも引き受けるうえに安い、となれば勝てる要素が増えてくる。

つまり、勝ち筋をつくることが大事!

ちなみに、僕がココナラで出品している「薬機法関連のLPまるっと執筆・デザインします」のサービス内容の文言・構成は全て僕が考えている。

信頼する協業デザイナーさんに「こういう構成で画像をつくってください」とお願いしてパッケージ画像を作ってもらった。ちなみにこれ、びっくりするくらいクリック率が高く、めちゃめちゃ問い合わせを受けている。優秀なデザイナーさんと組めたというのも成功した要素のひとつ。

問い合わせが止まらないゆしさんのココナラ

拓真:ゆしさんのココナラはすごく参考になるので見てみると良い。

―認定ランサーを獲得する難易度

(再生時間 1:19:14)

拓真:僕も認定ランサーを獲得していた時期はあるが、確かに「簡単だったな」という印象がある。ランサーズとクラウドワークスでどちらにするか迷っている方は、まずランサーズに注力すると良いと思う。

カルロス:クラウドソーシングはすごく資産性がある。実際に、ゆしさん以外にも「ランサーズで文字単価5円のスカウトが来た」という話を複数人から聞いているので、高単価案件はやっぱりスカウトなんだな、と思う。

でもそれは、文字単価が低いうちにクラウドソーシングで実績を積んだからこそできること。今の僕が半自動集客を目的としてクラウドソーシングで実績を積むためには、文字単価を下げなければならない。しかし、それはできないからジレンマがある。今からランサーズを積み上げるのはキツイ。

側近性をとるか、将来性を見据えて種まきをするか。収入が30%減少するとしてもランサーズやココナラで実績を積み上げれば、1年後にはそっちのほうが大きくなる可能性は充分にある。だけど、それをできる人は少ない。

拓真:ゆしさんのように最初から戦略的に動いているという人は珍しい。ライターだけの収入で生活をしている人は、収入を下げて半自動集客の種まきをするのは難しいかもしれないが、副業で本業の収入がある人に関してはチャレンジしてみるとブレイクスルーのきっかけになるのではないか。

―クラウドソーシングの手数料は実はデメリットだけではない?

(再生時間 1:23:16)

カルロス:クラウドソーシングは手数料が高いとか、文字単価が低いとか言われがちだが、これらはクラウドソーシングの恩恵を受けていない人が言っている。

やっていない僕でも、クラウドソーシングを極めれば価値があると分かる。

説得力がありますね(笑)

結論、クラウドソーシングと直営業の併用が最適解!

「クラウドソーシングは手数料をとられるから直営業!」をやって、失敗してジリ貧になっている人は結構いるので。

- 半自動集客ができるようになればメチャクチャ楽になる

- 営業の手間がなくなって直営業に注力できる

ゆし:クラウドソーシングは、手数料はあるけど確実に複合的なメリットがある。

カルロス:クラウドソーシングは請求の面においてもメリットがある。なぜなら、クラウドソーシングは請求書が一括で済むから。僕は15~20人くらいに外注しているため、それぞれのライターさんから請求書が届く。手に負えないので、請求書処理や振込作業などは外注している。

その手間賃と思ったら手数料は安いのでは?という余談です(笑)

カルロスさんならではの視点でした(笑)

カルロス:確定申告が初めてでもクラウドソーシングであれば、そんなにやることがない。請求の手間の分を考えたら手数料を支払ってでもクラウドソーシングはアリだと思う。

拓真:このスペースを聞いて、塩漬けしているクラウドソーシングアカウントがある人が、「明日から動かしてみよう」と思ってもらえたら嬉しいです。

コメント