| 放送日 | 2024年8月4日(日) |

| 話者 | カルロスさん(@carlosnote_) ゆしさん(@yushi_writer) たくまさん(@takumawriter) |

| 議題 | ディレクターやりたい人集合!チーム化のコツを伝授 |

- 執筆数を多く書けるライターはディレクターから重宝される!

- ディレクターはライターとクライアントの間に挟まれると精神的に苦しいこともある!

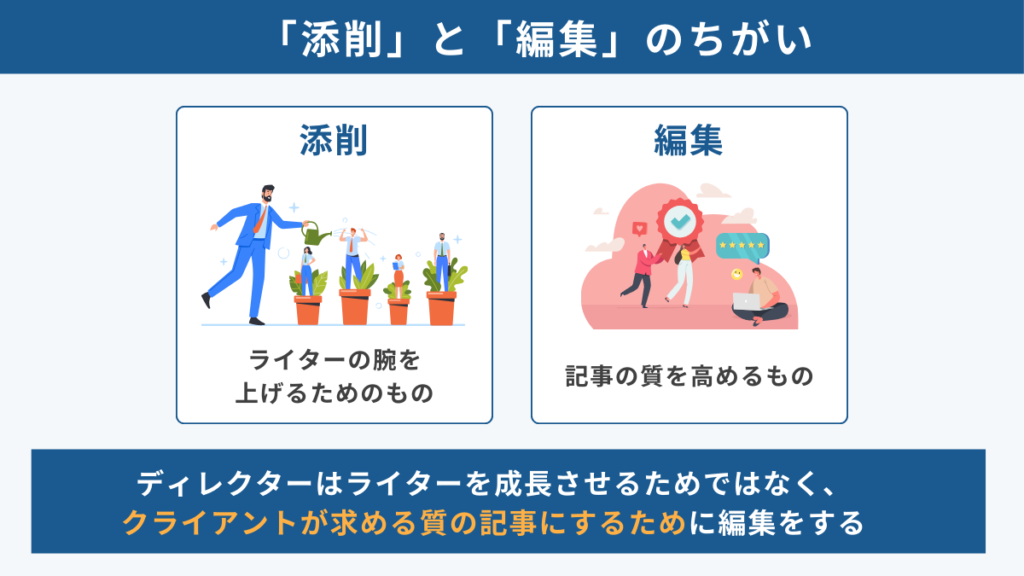

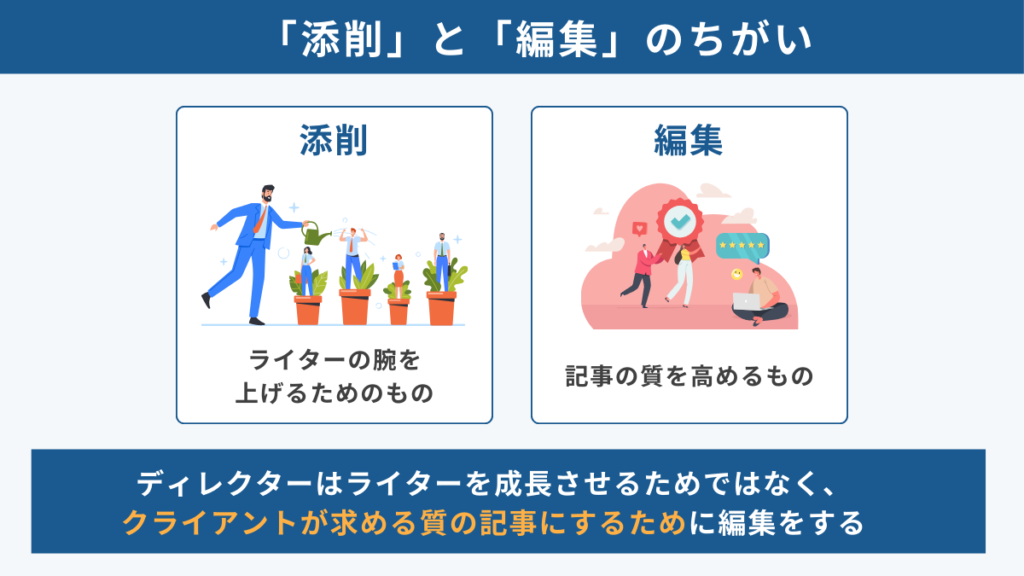

- 「編集」はライター育成のためではなく、記事の質を上げるためのもの!

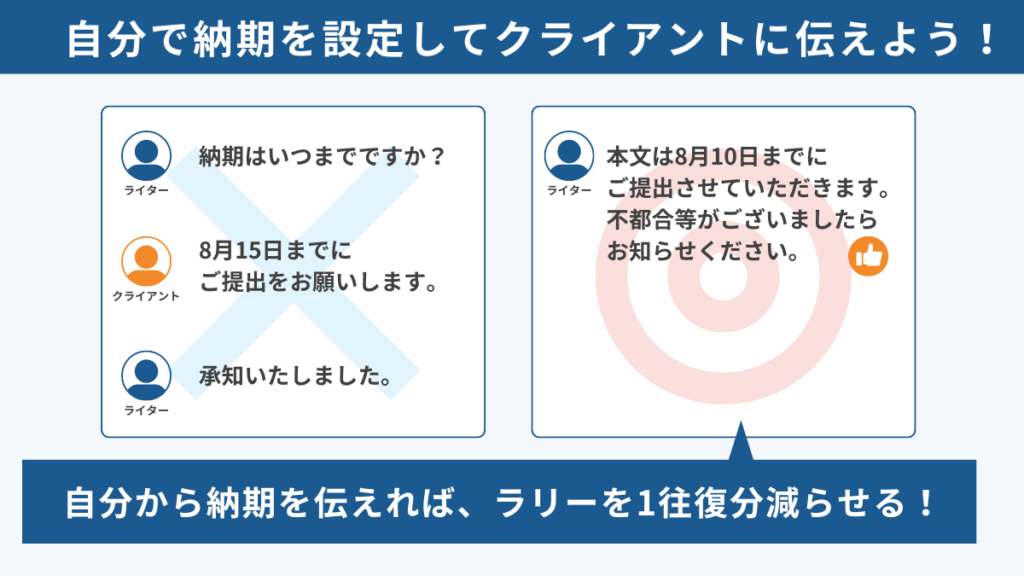

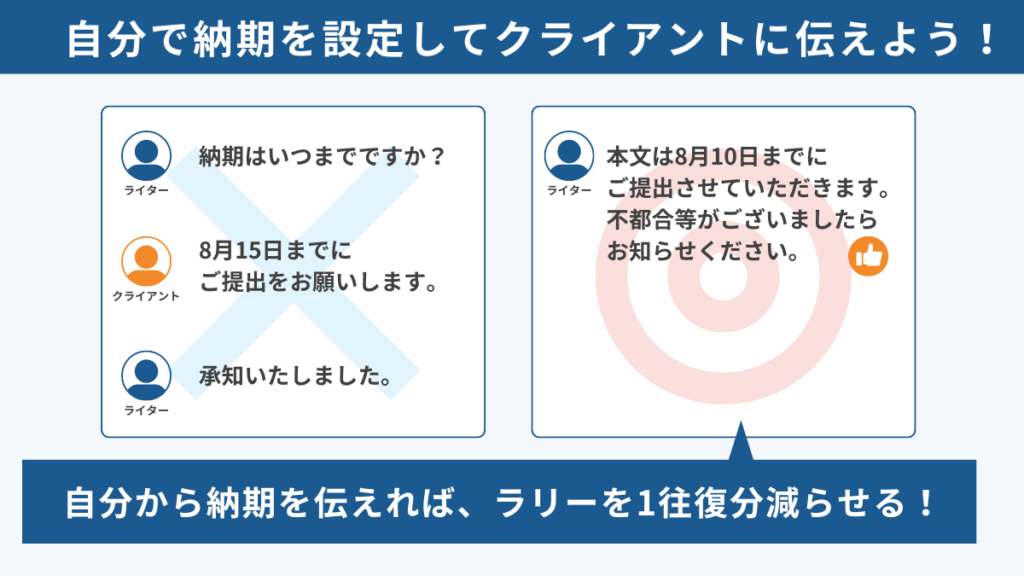

- クライアントから納期を指定されなかったら自己申告しよう!

- ディレクターをやるとマネジメントなど経営的な視点を学べる!

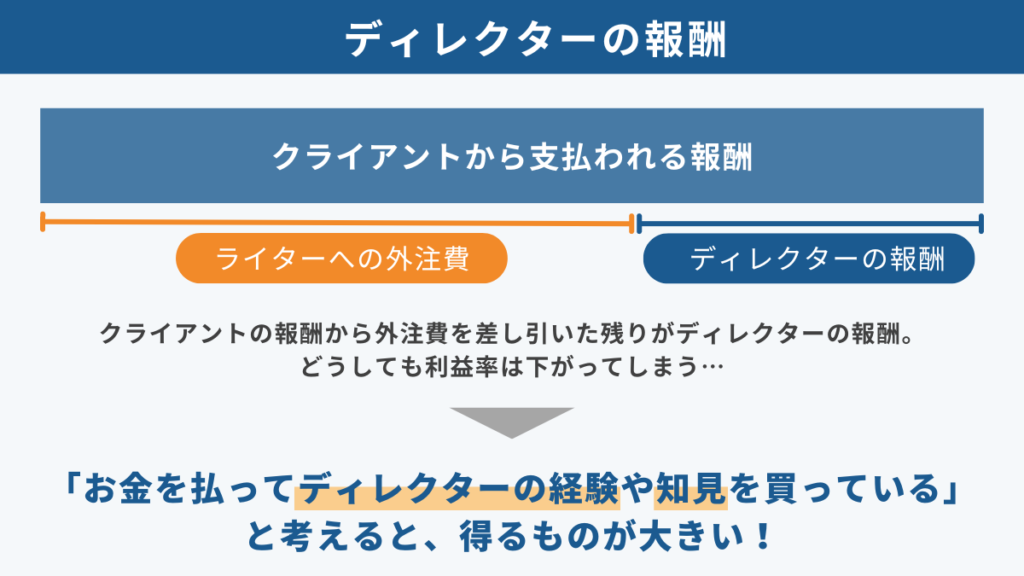

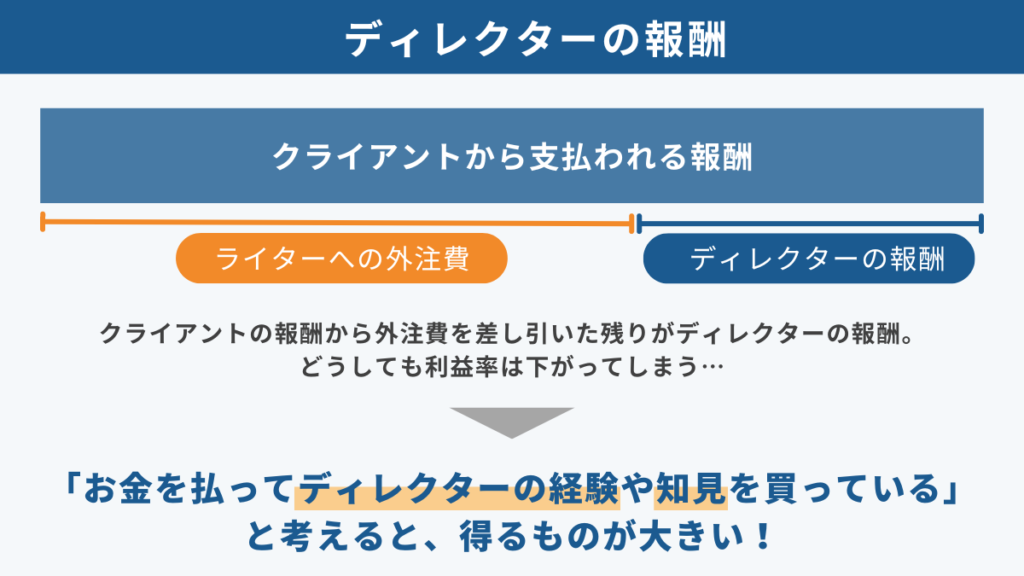

- 「ディレクターは利益率が低い」と考えるのではなく「経験や知見をお金で買っている」と思おう!

ディレクターやりたい人集合!チーム化のコツを伝授

ゆし:数か月前からディレクターを始めたたくまさんと、ディレクションを得意としているカルロスさん。

2人からお話を聞いて、これからディレクターを目指したい人やチーム化に悩んでいる人に価値提供したい。

―たくまがディレクターを始めた経緯

(再生時間 4:02)

たくま: 6月末ごろにランサーズ経由で大量の執筆をご依頼いただいたのが、ディレクターを始めたきっかけ。50キーワードほど発注されたので、本業の合間にやるだけでは執筆しきれないと思い、外注を決意した。

はじめは自分のstand.fm(以下、スタエフ)で呼びかけて、その後カルゆしスペースで宣伝。個人的に仲良くしていたライターにも声をかけた結果、全部で4人のライターが集まってくれた。

ゆし

ゆしライターを選ぶ基準を設けず、手を挙げてくれた人を採用した形?

テストライティングは設けていないです!

たくま:ただ、クライアントからは「チームで執筆するにあたってクオリティを担保してほしい」と言われていた。だから、僕が書いた1記事を参考にしてライターに執筆してもらい、その原稿に対して僕がフィードバックして、だんだんとやり方を覚えてもらった。

ゆし:たくまさんが1記事書いたことでエンドクライアントとの方向性が決まったので、それにならう形で他のライターに振った、と。

たくま:レギュレーションを整えて丁寧にスタートできるような状況ではなかったので、やらざるを得なかった。

―カルロスのライター採用事情

(再生時間 7:59)

カルロス:僕はライターをスカウトするケースが多い。参加しているコミュニティ内で募集したり、Xで募集したりしたこともあるが、DMで声をかけるパターンが多数。

そのなかで、1年経過しても僕と仕事を続けてくれている人や、合計で50記事以上書いてくれている人もいる。

ゆし:同じ人と1年仕事を続けるのはなかなか難しい。カルロスさんはどのような部分を評価して、そのライターに長く発注している?

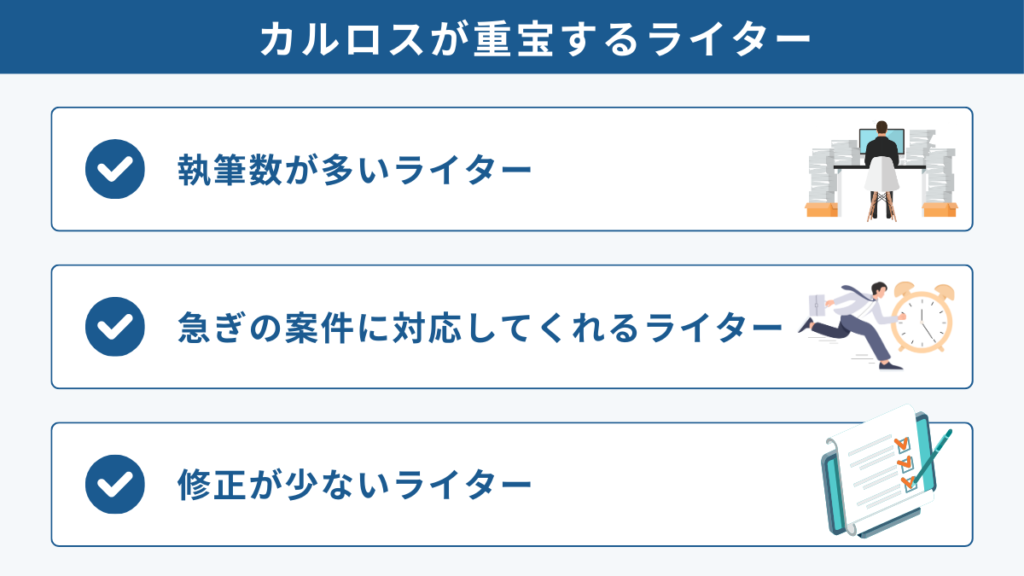

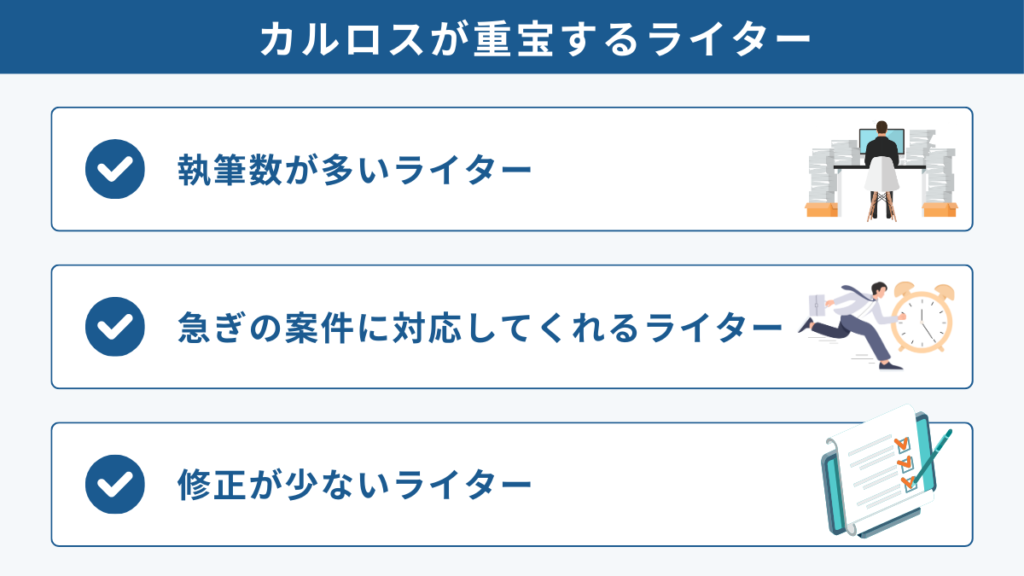

カルロス:ひとつは執筆数。1か月に6~7記事書いてくれたり、コンスタントに週に1本必ず提出してくれたりする人は重宝している。

急ぎの案件をお願いしたときに早急に執筆してくれる人もありがたい。「修正が少ない」といった要素も大切なので数がすべてではないが、このようなライターにはそばにいてほしいと思う。

ゆし:どれだけ数を担保できるかは重要なポイント。僕自身も、ディレクターやクライアントとの最初の打合せで「月に何本書けるか」はよく質問される。

たくま:クオリティの高いライターももちろんありがたいが、たくさん記事を書いてくれるライターは安心感がある。なぜなら、クライアントから依頼された記事数をチームのライターに振りきれなかったら、ディレクター自身が執筆しなければならないから。

ゆし:ディレクターはクライアントとのやり取りをして、「今月は50記事」といったように納める記事数を確約している。となると「チームのライター1人あたりが〇記事書いてくれないと困る」という状況が生まれる。

数を多くこなしてくれるライターは、ディレクターの心理的な負担を減らしてくれるので、ありがたい存在。

たくまさんは「1か月で50記事は厳しい」といったように、クライアントに交渉することはない?

場合によっては交渉することもあるが、基本的にはあまり断らないようにしている。

たくま: ただ、便利に使われすぎるとクライアントと上下の関係が生まれてしまうので、立ち回り方は考えなければいけない。

―たくまがディレクターとして苦労したエピソード

(再生時間 13:34)

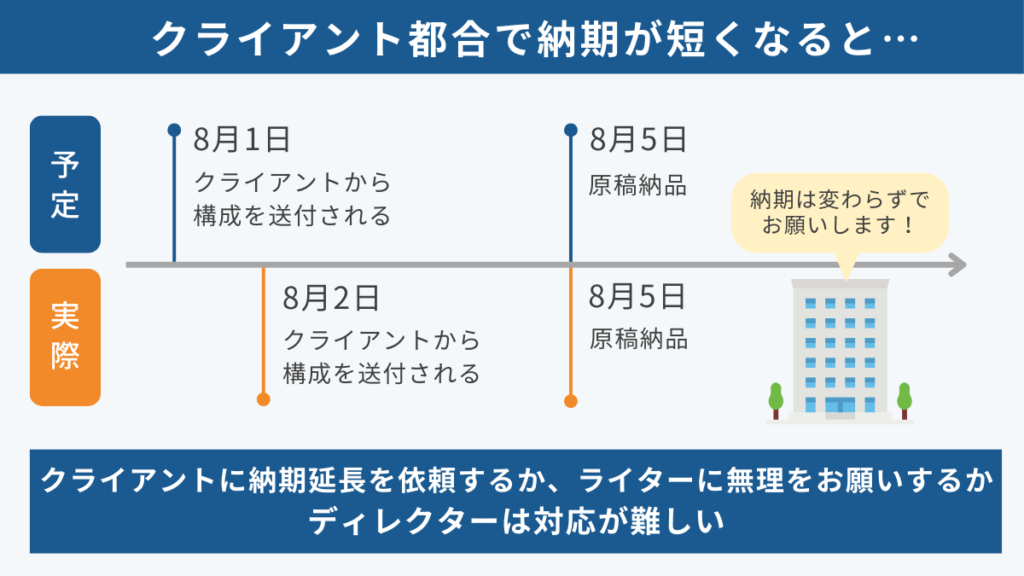

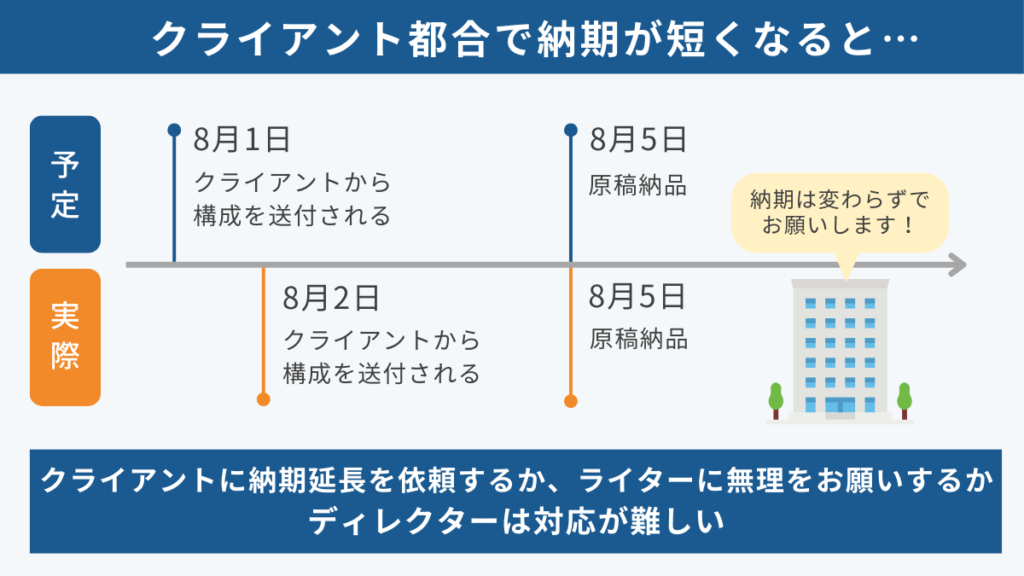

たくま: クライアントの都合で納期が短くなると、ディレクターとしては心苦しい。

たとえば、構成はクライアントが用意して本文執筆をライターが請け負う案件があったとする。当初の予定では8月1日に構成案が送られてくる予定だったが、1日遅れで届いた。しかし、本文執筆の納期は後ろ倒ししてもらえず、当初のままお願いされるといった事例。

ゆし:このような事態が起こったとき、ディレクターの対応は難しい。ライターになんとか短納期で執筆をお願いするか、クライアントに構成案が遅れた日数分の納期を伸ばしてもらうか。

たくま:僕の場合は、僕自身の取り分は少なくなるが、納期は延長せずにライターに特急料金を上乗せしてお願いする。納期が短くなるとどうしてもライターに負担が生じるので、やりがい搾取にならないように。

そこまでやってくれるディレクターに出会った経験がない!

僕はディレクターからお願いされたら引き受けている。

僕がライターの立場で「当初の予定より短い日数で仕上げてくれ」と言われたら、少なからずモヤッとすると思う。

たくま:自分の取り分は減るが、結果的にチームのライターと良好な関係が築けるのであれば先行投資だと思っている。

―クライアントから難題を持ちかけられたときのカルロスの対応

(再生時間 17:13)

カルロスさんは同じ状況になったらどう対応する?

僕はその状況になったことはないが、クライアントから難題を持ちかけられたら単価交渉するか、「その納期では無理」と言う。

カルロス:受発注の関係ではあるが、クライアントとはあくまで対等。パワーバランスの上下がつかないようにしている。仮に合わないと思ったら、単価が高くても受注を停止する。

実際に単価の条件は良かったが、次のような理由で受注をお断りしたことがある。

- 先月はOKだったことが今月はNGとされた

- 指示された参考文献のつけ方が前回と変わっている

- 今まではなかった装飾の設定を突然指摘された

カルロス:メディア側にチェックする人が複数人いると、人によってレギュレーションにばらつきが起こることがある。そのような事態が起こったら、僕はクライアントに「言っていることが最初とちがいます」と言う。

ゆし:どんなに単価が良くても、クライアント側の担当者が複数いることで指示にばらつきがあると、カルロスさんのチームの工数が増えて不利益を被ってしまうと。

もちろん、こちらに落ち度があれば引き受ける。

ライターからすると、ディレクターが守ってくれるスタンスでいてくれると非常にありがたい!

ゆし:たくまさんのように納期が短くなったら報酬を上げてくれたり、カルロスさんのようにチームに負荷がかかる場合は断ってくれたりすると、仕事がやりやすくなる。

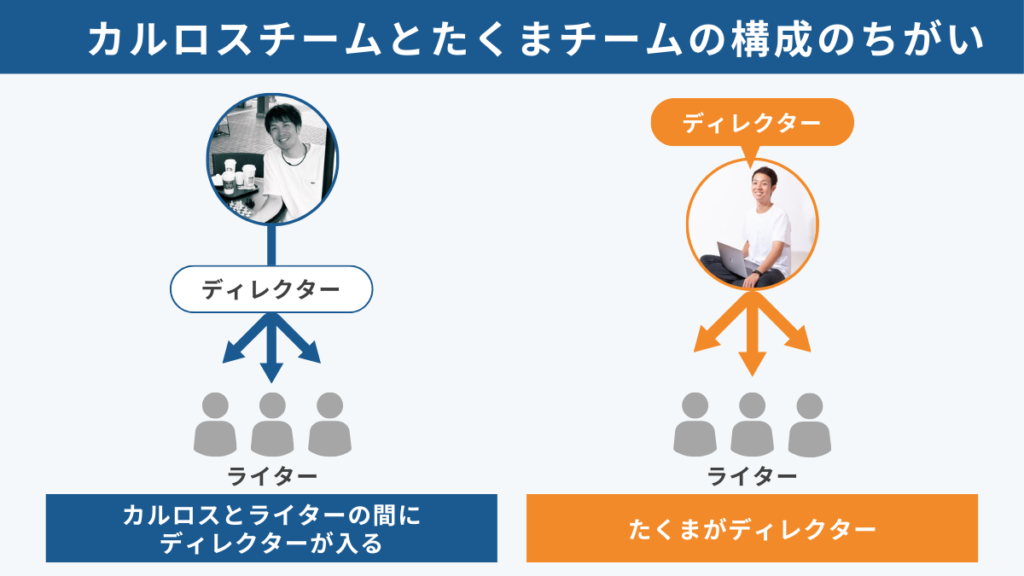

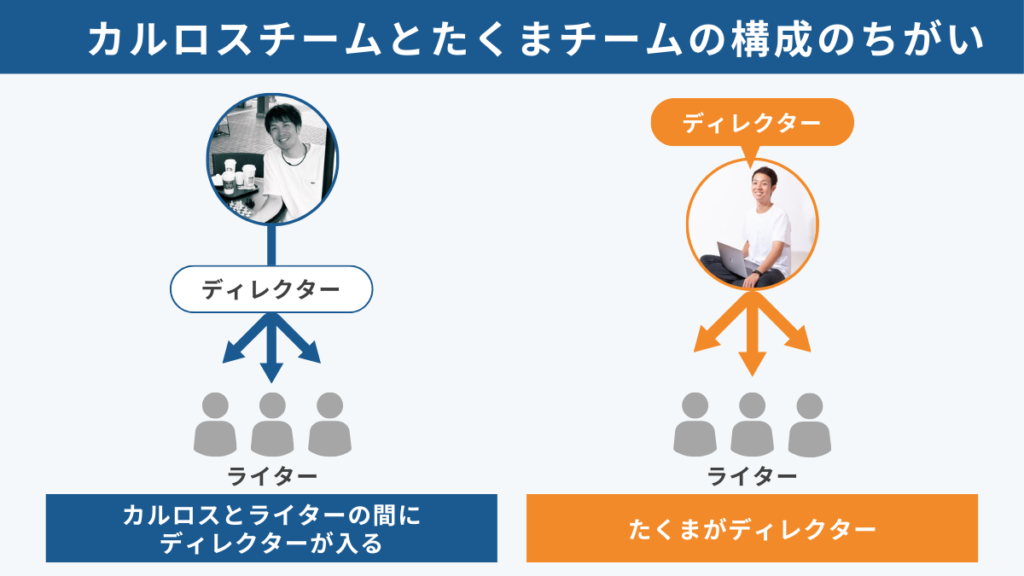

カルロス:ただ、これはディレクターが消耗する最たる例。ディレクターは中間管理職なので、クライアントとライターに挟まれると精神的にきつい。だから、僕はクライアントと対等な関係を築いて、チームでは僕以外のディレクターを挟むようにしている。

構図としては、僕の下にディレクターが3人いて、その下にライターがいる形。たくまさんのチームとは形態が少し違う。

―もともと仲良くしているライターを採用すると「Xでのやり取りは楽しくやっているが、提出された記事の質が微妙だったらどうしよう」「1記事でお断りはしにくい」といった心配はありませんでしたか?(質問者:ゆうかさん)

(再生時間 24:00)

たくま:仲が良くても仕事となると接し方が変わる。質問者さんのように心配になることはあるが、今のところ実際に1記事でお断りしたことはない。ただ、修正が必要な場合は丁寧に伝えるようにしている。

ゆし:日ごろの親しさと仕事は別の話であって、言うべきところは言わなくてはいけない。難しい問題ではあるが、仲が良くても言うべきところはしっかり言って、良い距離感を保つということですね。

―チーム化をするうえでたくまが工夫していること

(再生時間 32:20)

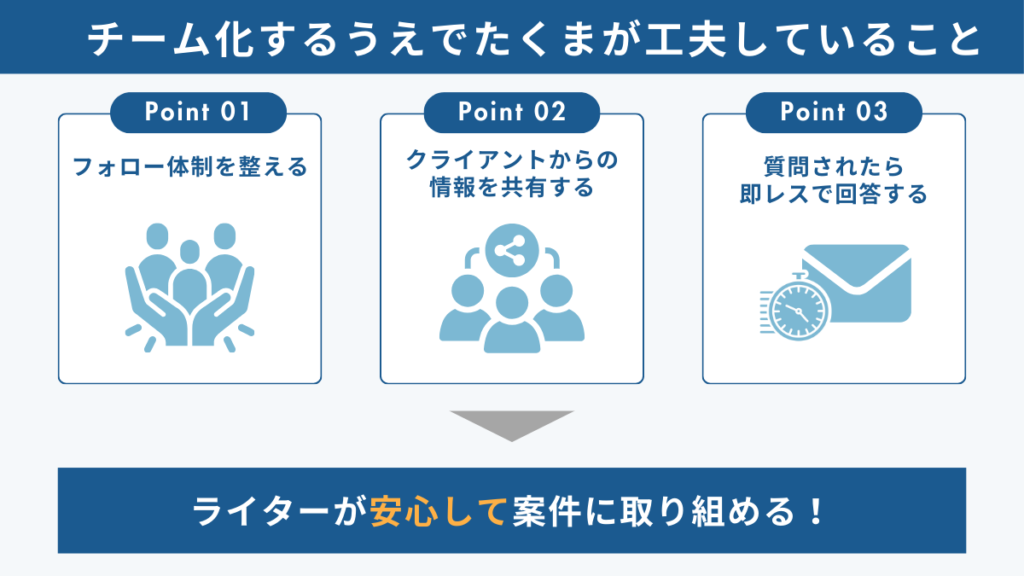

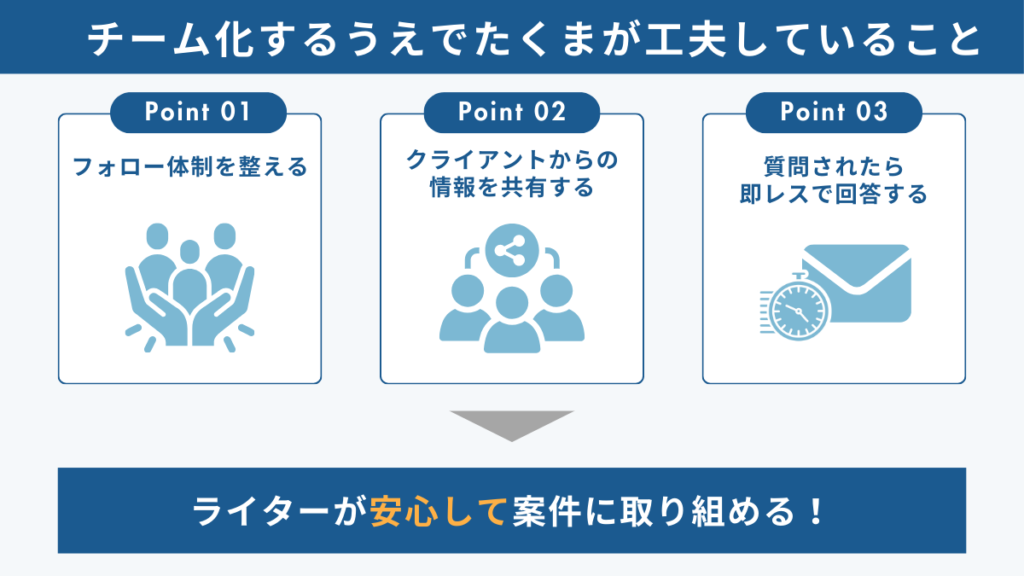

ゆし:チームとして複数人のライターで仕事をするなかで、秩序の保ち方や案件の回し方など、ライターがプロジェクトを進行しやすくするために工夫していることはある?

たくま:ライターが安心して案件に取り組めるように、次のようなことを心がけている。

- フォロー体制を整える

- クライアントからもらった情報をできる範囲で共有する

- 質問されたらなるべく即レスで回答する

たくま:僕のチームはChatworkでグループを組んでおり、クライアントから指示が入ったらグループ内で共有する仕組み。クライアントから情報をもらった時点でわからないことがあれば、先に僕から質問するようにしている。

ただ、どうしてもライターが仕事を進めていく過程で疑問が生じることもあるので、そのときは僕がクライアントとライターの橋渡し役として動いている。

―たくまが構築する「フォロー体制」

(再生時間 34:54)

たくま:ライターも人間なので自分が体調不良になったり、お子さんの体調によって執筆が予定どおり進まないこともある。そんなときは、チーム内の他のライターに「フォロー入れる人いますか?」と聞いて、手をあげてもらう体制をつくっている。

ほかには、納期までの提出がギリギリそうなライターがいたら、事前に声をかけることも。「何かあったら言ってくださいね」と伝えてもなかなか言いづらいと思うので、こちらから声をかけるようにしていますね。

ゆし:穴があいてしまったときにカバー体制をとりやすいのは、チーム化のメリットのひとつ。たくまさんのチームはそこをしっかり構築して、言いづらいことも言いやすい環境を作っている印象。

―チームとして運営するにあたって良い記事をあげてほしいなら添削も必要かと思いますが、修正の工数が多い場合はフィードバックせずにディレクター側が修正してしまうことも多いかと思います。どのレベルだったらディレクター側で修正しますか(質問者:たもつさん)

(再生時間 36:48)

カルロス:前提として、クライアントがどのレベルの成果物を求めているかを知ることが重要。ライター側が100%と思っている記事と、クライアントが欲している記事のレベルが違うと修正に時間がかかってしまうから。

ライター目線で100%と思う記事がクライアントにとっても最高の記事とは限らない。たとえば、質は7割でいいからとにかく納期を最優先してほしい、というクライアントもいる。

だから、ディレクター側で修正をするか、フィードバックしてライターを育てるかも、クライアントが求めている内容によって方向性が変わる。

ただ、僕自身はライターへのフィードバックを「添削」と思っていない。理由は、フィードバックは記事の質を高めるものであって、ライターの腕を上げるものではないから。

そのなかで、ライターとしての技術は少し足りないけれど僕の発信に反応をくれていたり、熱意を感じられたりする人にはフィードバックを厚めに出す。今後「チームの核」になって欲しいので。

ビジネスライクではあるが、マニュアルとしてチームの全員に一定数のフィードバックを返すのではなく、ライターによって差をつけている。

メディア1本を任せる「核」となる人材かどうかで判断している、と。

たくま:「フィードバックは添削ではない」という意見には同意。僕は「編集」という言い方をしているが、編集は記事のクオリティを上げるためのもの。クライアントが求めるものに編集しなければならないので、ライターのスキルを上げるための添削ではない。

たくま:ただ、ディレクター側で修正するかライターにフィードバックするかは、納期に余裕があるかどうかによって変わってくる。

たとえば、納期まで1週間あるなど時間に余裕がある場合は、認識を一緒にすり合わせて編集指示をするが、納期が短くて余裕がなければたくまさんが自身で修正するということ?

僕のチームでは、クライアントから提示された納期の数日前にライターの納期を設定している。

基本的には僕が一次編集をして、ライターが確認したのちに2次編集してもらい、クライアントに納品するという流れ。

たくま:とはいえ、不測の事態が発生することもあるので、その時は自分で修正対応する場合もある。ただ、個人的には、表現の仕方や編集された理由をライター自身に学んでもらうのが健全な在り方だと思う。

だから、Googleドキュメントのコメント機能や提案モードで編集のポイントを伝えるようにしている。

ゆし:ディレクターの考えによってフィードバックの塩梅は変わってくるが、共通しているのはフィードバックは「編集」であり「添削」ではないということ。編集はクライアントに貢献するために、記事の質を上げることが目的。

カルロス:僕はチームをまとめるリーダーになってほしい人には、厚めにフィードバックするようにしているが、ライター側がそれを求めていないこともある。

以前の僕は、自分が思う100%の記事に仕上げるのが良いと思っていた。実際にコミュニティ内でライター募集をしたとき、何回も添削して細かくフィードバックしたら「もう無理です…」と言われてしまった。

執筆して報酬をもらえたらOKと考えるライターもいるので、フィードバックの塩梅は難しい。

―カルロスさんのフィードバック方法(ライターによって差をつける)だと、一定基準は満たすにせよ記事の質にばらつきが出るかと思うのですが、エンドクライアントはそのあたりはあまり気にしないのでしょうか?(質問者:ゆうかさん)

(再生時間 49:47)

カルロス:複数人で執筆するとなると、記事の質のばらつきはどうしても出てくる。ただ、僕はOKラインを超えていれば、記事の質は低い人に合わせて良いと思っている。「ここだけは外したらダメだよね」というところだけを求める。

今チャレンジしているのは、僕とライターの間に僕のマインドを学んだディレクターを挟むという方法。ディレクターがチェックする段階でレギュレーションや細かい部分をそろえて、ばらつきをなくす。ただし、それでクライアントから修正を求められた時は、僕がやるしかない。

ゆし:「記事の質にばらつきが出る」のは、複数人で案件をこなすうえでのひとつの問題。ライターそれぞれの癖があるので、ばらつきは必然的に出てくる。月並みではあるが、レギュレーションをしっかり決めて遵守するようにすれば、漢字の閉じ開きや読点の位置といったばらつきは解消できる。

たくま:文章全体の流れや記事の流れのつじつまが合っておらず、このまま納品するのが難しい場合は、僕ががっつり編集を入れることもある。

たくまさんのチームでは、たくまさんが編集を入れた記事をチーム内の他のライターも見られるようになっている?

実際に見ているかどうかはわからないが、見られるようになっている!

たくま:良い書き方をしているライターがいたら、了承を得たうえでチーム内に共有することもある。

ゆし:ディレクターが他のライターの良いところを共有してくれると、ライターも勉強になるのでありがたい。

― 以前指摘したフィードバックポイントが次作で改善されなかったらディレクターはどう思う?

(再生時間 56:11)

カルロス:一度指摘したフィードバックと同じ内容を次の原稿でもやられると「フィードバックはあまり意味がないのでは…?」と思うことがある。たくまさんはこのような経験はない?

たくま:ライターも人間なので、同じミスをしてしまうことはある。僕自身も間違えることはあるので「なんでこの前言ったのにできないんですか」と詰めることはない。ただ、カルロスさんと同じように悲しくなることはある。

ゆし:あるディレクターは、指摘事項を一気に伝えるのではなく、複数回に分けて伝えるらしい。

たとえば、記事をチェックして指摘する部分が5つあったとしたら、1記事目のフィードバックでは2つ指摘。2記事目のときに次の2つを指摘し、3記事目で最後の1つを指摘するといったように段階的にフィードバックする。

その理由は、1記事目で5つ指摘しても、2記事目で全部を完璧にするのは無理だから。人間は誰しも間違えるので「この5つ全部直せ!」と伝えて直るほど簡単じゃない。

だから、まとめてではなく段階的にフィードバックするとのこと。

僕はまとめてフィードバックする派。カルロスさんは?

僕もまとめて言う。

なぜなら、僕がライターの立場だったら「1回目のとき指摘されなかったのに」と思うから。

たくま:同じミスをしたとしても、相手の中で「あ、これ前も指摘されたな…」と気づいてもらえればOK。

ゆし:フィードバックの量にもよる。大量の赤字を最初から見せられると、精神的にきつくなってしまうライターもいるので、修正内容が片手で数えられる程度であればまとめて伝えて良いと思う。

一方で、ライター始めたてで「ます」を3連続したり、初歩的なミスがたくさんあったりする記事で全部を指摘すると心理的なダメージがある。その場合であれば、1回のフィードバックでは要点を絞って伝えて「次回以降に別のところは直していきましょう」と伝えるのもひとつの方法。

― たくまがチーム運営していくうえでの今後の目標

(再生時間 1:01:38)

たくま:僕は、チームに所属しているライターの今後の目標を把握しておきたい。ライターにも個人の収益目標だったり、インタビューやホワイトペーパーといった「今後受注したい案件」があると思う。

把握しておきたい理由は、僕は営業代行をしていた経験があるから。他者の目指すものをサポートしたい、というスタンスが残っている。ディレクターとして記事の納品管理をするだけでなく、協力してくれているライターのマネジメントをするという視点で、目標を立てて共有していきたい。

目標を共有する試みとして、納期はライターに自己申告してもらっている!

納期の自己申告はできていないライターが多い。

チーム内で「自分で決めた納期を守ろう」という精神を統一させていくのはすごい!

たくま:納期を自己申告してもらうようにしたのは、カルロスさんの発信を見て「すごく良い!」と思ったから。

たくま:僕自身も納期ギリギリで納品するタイプ。ずるずるとタスクを伸ばしてしまうことがあるので、自分で「ここまでにやる!」と納期を設定したほうががんばれる。

ゆし:納期の自己申告は僕も必ずやる。クライアントから納期を指定されないパターンもよくあるが、自分で納期を決めて伝えることで、ディレクターもエンドクライアントも安心感につながる。

納期の自己申告をしていないライターは、必ずやったほうが良い。

カルロス:さらに「納期はいつまでですか?」と聞くのではなく、自分から先に納期を伝えたほうが良い。なぜなら、1往復分コミュニケーションコストを削減できるから。

ゆし:僕も「納期に指定がなければ〇月〇日までにやろうと思いますが、問題ないですか」と聞くようにしている。

たくま:そのうえで、ライター自身が指定した納期よりも早く提出してくれて、かつクオリティが担保されていると「すごいライターだ…」と感動する。

ゆし:〇月〇日までにやってくれるという期待を良い意味で裏切れる。加えて、クライアントの満足度の向上にもつながると思うので、納期は自己申告したほうが良い。

―チーム運営でたくまが大切にしていること

(再生時間 1:07:22)

たくま:僕は、チームのライターに「感謝を伝える」ことを大切にしている。以前スタエフを使って、チームのライターひとりひとりに感謝を伝える企画をした。実際にスタエフで感謝した内容は、以下のとおり。

- ライターAさんの〇〇の行動がすごく助かった

- ライターBさんの△△は見習うべきだと思った

たくま:個人的に、文章ではなく音声で感謝を伝えるのが良いと考えている。承認されたい、認められたいといった欲求は誰にでもあるもの。それを形にすることを意識している。

ゆし:実際にたくまさんの感謝スタエフを聞いたが、すごく記憶に残っている。第三者としても聞いていてとても気持ちよかったし、感謝されたライターはすごく嬉しいだろうな、と思った。

できるディレクターは「文章ではなく音声で伝える」といったことをさらっとやってくれる。たとえば、フィードバックはドキュメントのコメント機能だけでなく、動画を撮影して送るなど。

声が入ることによって、機械的な印象が除かれて柔らかさが追加されるので、多少きつめのことを言われたとしてもライターに刺さるし、あたたかみを感じられる。

感謝の気持ちをスタエフで伝えると、たくまさん自身の人柄がより伝わるし、感謝されたライターも「もっと頑張ろう」と前向きな気持ちになるので、とても良い取り組みだと思った!

定期的にライターとZoomをする機会があるならばそこで伝えたり、動画で伝えてたり、感謝を「声」で伝えるのは大切。

単純に「ありがとう」と言うのではなく「〇〇してくれてありがとう」と感謝しているポイントを具体的にあげると気持ちが伝わりやすい!

―チームの人に情報をわかりやすく伝えるための工夫

(再生時間 1:13:48)

たくま:僕は案件やクライアントによってチャットルームをわけている。なぜなら、案件についてのやり取りをするとき、ひとつのチャット内で複数の案件の話をしてしまうと、情報が混ざってわかりづらくなってしまうから。

たとえば、チャットでAクライアントについての話をしている途中で、Bクライアントの話も混ざると、あとから見たときに何についての話をしているかわからない。

チームのライターが混乱しないように、1つのチャットでは1つの話が広げられるよう、意識的に取り扱う情報を分けている。

ゆし:1つのグループチャットの中で複数の話題が展開されていると、あとで振り返ろうと思ったときに目当ての情報を見つけづらい。

たくま:たとえば、最近チームのライターから「普段AIをどうやって使っているか」という相談を受けた。僕の知り合いでAIに造詣が深い方がいるので、その方に依頼をしてAIライティング座談会を企画。

このようなときは、新たなチャットルームに参加する人だけを招待して、質問したい内容などをやり取りするようにしている。参加しない人は、自分とは無関係の情報で通知がたくさん入ると疲れてしまうので。

ディレクターがこのような気遣いをしてくれると、ライターは関係のある情報だけにアクセスできるし、不要な情報は目に入らないので負荷がかかりにくい。

コミュニティ的に使うのであれば、Discordもおすすめ。

Discordであれば案件ごとに部屋を分けられるうえに、部屋に入れる人も決められる。

― チームのライターに「報酬以上の価値を感じてもらう」ために、たくまが工夫していること

(再生時間 1:19:28)

たくま:僕のチームに所属しているライターには、いろいろな体験ができたり、いろいろな案件に触れられるといった付加価値を感じてもらいたい。

だから「AIライティング座談会」のように、案件だけでなくライターにとって有益になりそうな企画をしている。僕が営業したりテストライティングを受けて受注したりした案件を、チーム内のライターに紹介することも。

たくまさんのチームはコミュニティ的な一面もある。

案件を回すためだけのチームではなく、交流や情報提供の場にしているのでチームとしてうまく機能している印象!

僕は「ディレクターとしてキャリアアップしていく」という考えがあまりない。

最終的には介護系事業の立ち上げを目標としているので。

たくま:そのときに必要となるであろうリクルート活動や、人材育成をするうえで「どう立ち回るとスタッフが働きやすいか」「どう対応したら自主的に動いてくれるのか」といったことを、今のチームで試している状態。

だから、案件をさばくだけではなく、チームの在り方を意識して運営している。

ゆし:ライターのために「自分がどう動いたらうまくいくのか」を突き詰めて、実践を積み重ねると、結果的にエンドクライアントへの貢献にもつながる。それが当初の目的ではなかったとしても、めぐりめぐって良い方向に進みそう、と感じた。

たくま:理想はカルロスさんのような運営体制。今は雇われ中間管理職みたいなポジションなので、いずれは工程丸ごと受注したり、相談役のような関わり方も目指していきたい。

―たくまがディレクターをやって感じた良かったポイントと難しかったポイント

(再生時間 1:24:37)

たくま:ディレクターをやって良かったのは、最終的な目標である「事業立ち上げをしたときの立場」を疑似的に体験できること。ただ、まだまだうまく立ち回れていない部分もあり、試行錯誤している途中。うまくやられているディレクターの真似をしたり、お話を聞いたりしてブラッシュアップしていきたい。

一方で、クオリティの担保や、修正をライターに返すべきか否かの判断などは悩みどころ。

工程が増えすぎてしまうと、報酬に対して割に合わなくなってしまうのでディレクターの難しさを感じる。

ディレクターは、エンドクライアントからもらう報酬の中からライターに委託料を支払い、残った分が自分の利益になる。

当然ながら外注費用がかかるので、自分の利益率が下がってしまうのはデメリットのひとつ。

ゆし:僕は外注をしていないので、受注した金額=利益。当然利益率は高い。

一方で、ディレクターは編集をたくさんしたり、ライターへのフィードバックを厚くしたり、どれだけ手間をかけたとしても報酬は変わらない。そうなると「割に合わない」と感じる場合もあるのではないか。

カルロス:外注は、副業など自分の使える時間が限られている人にとってメリットが大きい。たとえば、外注していれば、自分が本業をしている時間に記事が1本できあがる。修正する必要があるとはいえ、外注したライターがいなければ、自分の時間を削って記事をつくるしかない。

また、チームを率いた経験がある人とない人では、大きな差がある。個人的に、チーム化はお金を払ってでもやったほうが良いと思っている。「ディレクターは利益率が下がる」ではなく、「お金を払ってディレクターをやっている」と思うと良い。

カルロス:加えて、その経験をコンテンツにして売るとより良い。有料でなくても、経験をコンテンツ化すると自分の知見になる。その知見を買ってると思えば、利益率が下がったとしても得られるものは大きい。

―ディレクターを経験すると得られるメリット

(再生時間 1:13:15)

ゆし:ディレクターをやると、たくさんのライターが書いた記事が見られるので、表現や言い回しの手法などを学んで自分の執筆時に活かせるといった副次的なメリットがある。

カルロス:データを集められるのもディレクターのメリット。具体的な例をあげると、先日Xで医療系ライターを募集したたもつさん(@tamotu_web)。たもつさんは募集後、「ライターを募集して気づいた案件に受かる人と受からない人の差」を分析している。

たもつさんの分析結果はこちら

カルロス:外注してディレクターをすると、このようなデータがとれる。僕がスペースでいろいろな話ができるのも、データ収集を繰り返して知見がたまっているから。加えて、自分がディレクターとして中核ポジションになることで、たくさんのライターとつながりが持てるのもメリット。

ゆし:たもつさんの「提案文から分析する、案件に受かる人・落ちる人の特徴」のように、ディレクターをやらなければアウトプットできない内容もある。

カルロス:その内容を動画にすれば「知りたい」と思う人がいる。となると、教える側になるので「発信しなければ」といった気持ちになり、インプットの質が良くなるなど良い循環になる。

アウトプット前提だとインプットの効率は上がる。

このカルゆしスペースをやっていてもそれを感じるので、納得!

ディレクターをやるとマネジメントの仕方や、声の掛け方による反応のちがいといった部分も学べる!

ゆし:ひいてはクライアントワーク力も高まる。なぜなら、コミュニケーション能力も上がるし、「なにをしたらライターのメリットになるか」を頭の中で考えながら行動するから。それがクライアントへの配慮の仕方や言葉のかけ方といった面で活かせる。

たくま:経営的な視点が学べるのもディレクターならでは。たとえば、「利益率が50%を下回らないように」といった目安のもと、外注依頼を考える。僕のように将来的に事業の立ち上げを目指しているような人にとってはとても重要な経験になると思う。

―チームを拡大してくためにたくまがやっていること

(再生時間 1:40:33)

たくま:組織を拡大していくために、チーム内のライターの得意分野をヒアリングしている。その理由は、僕にスキルがなくても、チーム内の人ができれば案件を巻き取れるから。たとえば、動画編集や図解作成など。

ゆし:理想的なチームの作り方。それぞれの道に長けた人を集めると武器になるし、ライター自身も仕事がもらえるようになるのでWin-Winな関係になりますね。

コメント